▲북콘서트 프리젠테이션

오마이북

여행은 때론 마약 같다. 숨 막히는 일상을 잠시 탈출하지만, 다시 돌아와서 일상을 견딜 수 있게 해준다. 그도 그랬다. 서울에서 매일 전쟁을 치르다가 지치면 주말에 제주도를 찾았다. 하지만 일상으로 돌아가면 전쟁 같은 삶이 되풀이 됐다. 7년 동안 영업직으로 전쟁을 치른 그의 신체와 정신건강은 망가질 대로 망가졌다.

"일요일 저녁이면 어김없이 소주 한 잔을 앞에 두고 같은 말을 반복했다. '출근하기 싫어서 미치겠다'... 스트레스를 견딘다는 핑계로 계속 지갑을 열었고, 텅 빈 통장을 채우기 위해 다시 출근길 지하철을 탔다. 남은 건 '소맥' 제조기술, 어깨통증, 뱃살 뿐. 아침에 눈을 뜨면 출근하고 저녁에는 야근을 하거나 회식을 하고, 집에 와서 잠깐 눈 붙이고 다시 출근하고……."서울 탈출을 꿈꾸는 직장인이라면 그의 고백에 공감할 것 같다. 직장생활 7년차, 그가 서울에서 버틴 힘은 짧은 여행과 '계급장'이었다. 취업난 시대에 그럴듯한 회사 직원이라는 명함과 꼬박꼬박 통장에 꽂히는 마약 같은 연봉 5000만 원. 하지만 거대한 서울의 톱니바퀴 속에 '나'라는 존재는 없었단다. 서른 셋의 '나에게 미안했다'고 했다. 그는 2012년에 마약을 끊었다.

"6월 사표를 던졌다. 그 뒤에 장흥 노력항으로 차를 몰았다. 통장에는 약간의 총알이 있었다. 물론 연봉 반 토막 보다 작았다. 나는 혼자 제주 성산포항으로 향했다."[한라산 야간등반] 나의 아픔

그는 밤늦게까지 한라산 소주를 마셨다. 이를 '한라산 야간등반'이라고 표현했다. 게스트하우스에서, 그가 연세 170만 원을 주고 구한 집에서도 그랬다. 술을 유독 좋아해서는 아니었다. 외로웠다. 낯선 집에서 홀로 무시무시한 태풍을 견뎌야 했다. '육지 것', '제주 이민자'... 소위 제주의 '괸당 문화'(친척이나 인척이라는 뜻의 권당에서 비롯된 말로 지역색을 담은 문화를 뜻한다) 속에서 그는 제주도라는 섬 속의 또 다른 섬이었다.

- 요즘도 야간에 한라산 등반하나? "예전만큼 자주하지는 못한다. 일주일에 한 번쯤. 동네 친구들과 카페 '소리'에 가서 야간등반을 한다. 술 마시자는 사람은 널렸지만, 이젠 몸이 힘들어서……. (웃음)"

지금은 웃었지만, 3년 전 제주도에 처음 이주했을 때에 그는 혼자였다. 휴가철에 잠깐 다녀가는 친구들과 여행객들과 투명한 한라산 소주 앞에서 평등하게 야간등반을 했지만, 그들이 육지로 떠나면 혼자 남았다. 친구들을 서울로 올려 보내고 혼자 운동화를 빨면서 눈물을 왈칵 쏟기도 했다.

"뭍으로 떠나지 않는 사람들, 떠날 필요가 없는 사람들을 만나고 싶어졌다.""밥은 먹고 다녀요?"라고 물으시는 대평리 집주인 아주머니, "우리 아들이 서른아홉인데, 꼭 만나 달라"고 야밤에 대문을 두드리는 할머니, 비양도 해녀들의 구역다툼 이야기를 해주셨던 부녀회장 아주머니, 셰어하우스 1호 입주자 유라, 동네카페 '소리'의 정겨운 주인장 부부…….

그가 마음을 굳힌 건 용눈이 오름에 올랐을 때였다.

"제주의 모습이 파노라마처럼 펼쳐졌습니다. 막힌 게 뻥 뚫린 것 같은 느낌, 자연이 주는 해방감과 자유로움을 느꼈습니다."

▲오마이북 북콘서트 프리젠테이션

오마이북

[4.3] 땅의 아픔혼자였을 때에는 자기 아픔만 보인다. 둘 셋이 모여 야간등반을 하면 희미하게 사람들의 아픔이 보이기 시작한다. 섬사람들의 아픔이 제주도에서의 시간과 공간 속에서 쌓이고 쌓여서 화석처럼 굳어진 것이라고 느끼기 시작한다. 80년대에 대학을 다닌 사람이라면 한 번쯤 들어봄 직한 노래가 있다. '잠들지 않는 남도'라는 노래 가사다.

'외로운 대지의 깃발/흩날리는 이 녘의 땅/어둠살 뚫고 피어난/피에 젖은 유채꽃이여/검붉은 저녁햇살에/꽃잎 시들었어도/살 흐르는 세월에/그 향기 더욱 진하리/아아 반역의 세월이여/아 통곡의 세월이여/아 잠들지 않는 남도/한라산이여' 그가 제주도민으로 살겠다고 다짐하면서부터 아름다운 곳에 널려있는 슬픔들이 보였다. 제주 4.3 사건 피해자의 상징적 존재인 진아영 할머니, 일명 '무명천 할머니'의 삶터지킴이 자원봉사자를 하기도 했다. 이제 그는 제주를 꿈꾸는 사람들에게 이런 말을 하고 다닌다.

"아름다운 곳인데 역사적인 아픔이 많은 곳이고 환경파괴나 외지자본이 들어와서 망가지는 슬픔이 곳곳에 숨어있는 섬입니다. 빠르게 변화하면서 지역민과 외지인간의 갈등도 있죠. 그런데 외지인은 섬의 역사와 문화를 알려고 노력하고, 아픔을 간직한 원주민들은 정주의식을 갖고 제주에서 새 삶을 출발하는 사람들을 받아들이려는 열린 마음도 있어야 합니다. 그런데 이게 쉽게 되는 것은 아니겠죠. 시간이 필요합니다."[셰어 하우스] 같이 살아 볼래요?그는 제주도에 온 지 1년 만에 중대 결심을 했다. "나하고 삽시다!" 일명, 셰어하우스. 방 한 칸 빌려 줄 테니 함께 살아보자는 것이다. 외로움을 해소하고 서로 도우며 '육지 것'들의 제주 연착륙을 모색하는 공간이다.

그는 제주시 한경면 저지리의 농가주택을 손보았다. 방 네 개와 마루, 부엌 건물 그리고 창고, 마당, 텃밭, 화단. 키우던 고양이의 이름을 따서 '오월이네 집'으로 불렀다. 함께 살려고 오는 사람들을 상대로 '면접 아닌 면접'을 봤다.

'이런 나라도 괜찮겠니?'

'이런 우리 집이라도 괜찮겠니?'

- 생면부지의 사람들과 부대끼고 살면서 마냥 행복하지는 않았을 텐데, 때려치우고 싶었던 적은 없었나?"남 모르는 사람들과 같은 공간에서 산다는 게 정말 어려웠다. 어떤 사건을 두고 서로의 감정이 쌓이다가, 결국 이야기를 하다보면 서로 너무나 다른 포인트에서 감정이 상했다는 걸 알게 되곤 했다. '내가 너와 다르구나'라는 것을 절실히 느꼈다. 나만 옳은 것이 아니었다. 다르게 생각하는 사람들을 인정했고, 함께 맞춰가는 것이 새로운 배움의 과정이었다."

제주에 온 지 3년차. 그는 얼마 전부터 도내의 한 협동조합에서 일하기 시작했고, 제주시 도평동에 '셰어하우스 2호점'을 냈다. 방이 3개다. 귤밭에 둘러싸인 넓은 마당이 있다. 굳이 이름을 붙이자면 오월이를 먼 곳으로 보내고 다시 키우기 시작한 구월이의 이름을 따서 '구월이네 집'. 최근 한 출판사에서 퇴직하신 분이 <오마이뉴스>에 올린 '구인 기사'를 보고 찾아왔다. 이제 방이 1개 남았다.

[자유의 크기] 한 뼘씩 땀 흘린 만큼 자란다

▲북콘서트 프리젠테이션 자료 화면. 좌측 배경은 임종진 작가의 사진.

오마이북

한 뼘씩 자라는 자유. 그의 책을 덮으면서 든 생각이다. 마약 같은 연봉을 버리자마자 그가 완전한 자유인으로 다시 태어난 것은 아니었다. 매일 한라산을 야간등반하던 시절의 외로움이 폭풍처럼 휘몰아치면, 그는 두려움에 몸을 떨기도 했다.

"사납게 몰아치는 비바람을 정신없이 맞고 서 있다 보면 이런 생각이 든다. 섬은 그냥 거기 있었고, 나도 그냥 여기 잠시 있었을 뿐이라고. 중요한 것은 내가 어디에 서 있느냐, 어디에 살고 있느냐의 문제가 아니다. 그곳이 어디든 나는 길 위에 있고, 그 길 위에서 때로 울고 때로 웃으며 내가 가진 자유의 크기를 조금씩 늘려가려고 노력할 뿐이다."(<푸른 섬 나의 삶> 242쪽) - 제주에 와서 얻은 가장 큰 가치가 있다면? "자유로워지려고 끊임없이 노력하고 있다. 집에 가만히 있어도 해야 할 일이 겁나게 많다. 텃밭을 일궈야 하고 이제 귤밭도 생겼다. 글쓰기도 계속 해야 하고 사람도 만나야 한다. '문제 밴드'의 노래공연도 한 달에 한 번 정도 있다. 연습도 해야 한다. 자꾸 가수 이효리 씨와 저를 비교하던데 굳이 공통점을 찾자면 소박한 삶을 살겠다는 정신과 노래를 하는 것? 누가 보면 노래 엄청 잘한다고 오해할 수 있지만. 하-하-하."

마지막으로 이 책에 여러 번 등장하는 김영갑 갤러리 두모악 이야기를 해야겠다. 그가 힘들고 우울할 때마다 찾는 곳이란다. 충남 부여 출신인 김영갑 작가와 같은 이주민이어서 그의 삶과 사진이 위로가 된단다. '제주도 개고생 1세대'. 그는 에필로그에서 김영갑 작가의 글을 인용했다.

"우리가 항상 유토피아적 삶을 꿈꾸듯 제주인들은 수천 년 동안 상상 속의 섬 이어도를 꿈꾸어 왔다.(중략) 꿈은 그냥 이루어지는 것이 결코 아니다. 아무리 세상이 변하고 발전한다 하더라도 나(제주)다움을 지키지 못한다면 꿈은, 영원히 꿈에 머문다. 제주인들처럼 먼저 행동으로 실천할 때 이어도의 꿈은 반드시 이루어진다."한 뼘의 자유는 그냥 주어지지 않는다. 스스로 찾고 행동하고 노력할 때 조금씩 자라난다. 그의 글쓰기에도 강퍅한 제주도에서의 삶을 포장하지 않는 솔직함이 배어 있다. 그물에 걸리지 않는 제주도의 바람처럼 자유롭게.

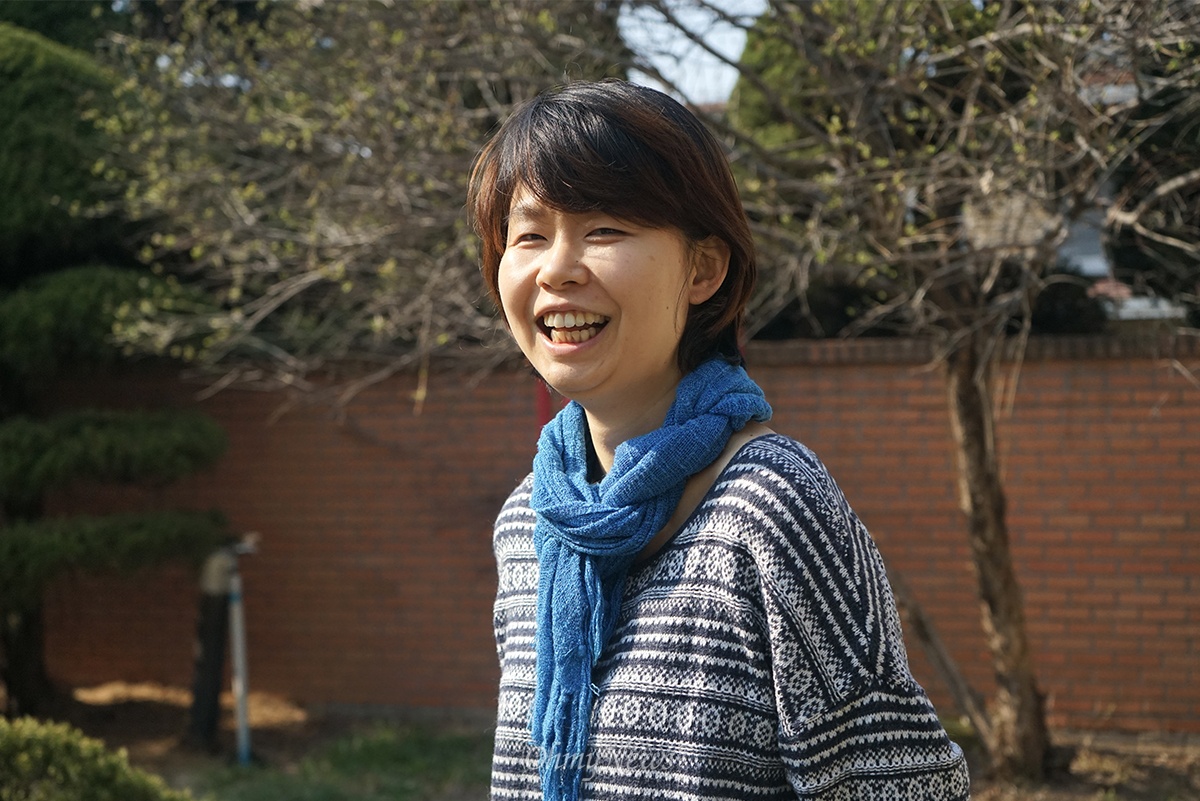

▲오마이뉴스 연재 기사를 엮은 책 <푸른 섬 나의 삶> 출간한 조남희 기자

한혜미

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고

댓글1

환경과 사람에 관심이 많은 오마이뉴스 기자입니다. 10만인클럽에 가입해서 응원해주세요^^ http://omn.kr/acj7

공유하기

"저와 이효리의 공통점? 굳이 따지자면..."

기사를 스크랩했습니다.

스크랩 페이지로 이동 하시겠습니까?

연도별 콘텐츠 보기