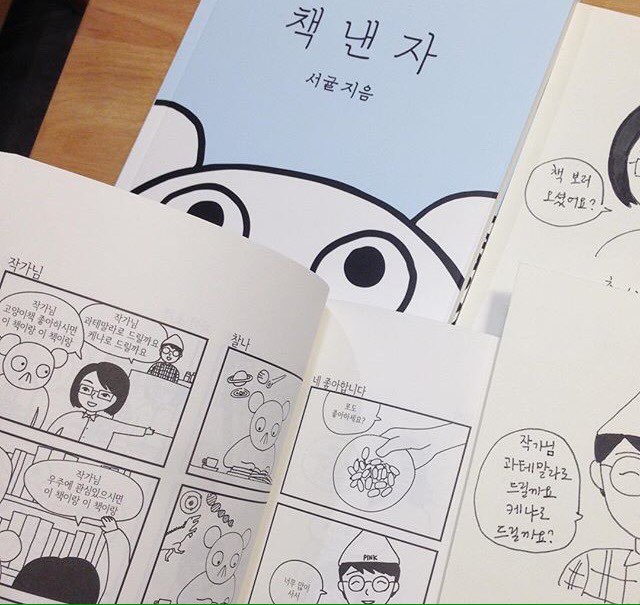

▲<책낸자>표지 서귤 캐릭터는 어디에서도 볼 수 없는 단순하지만 독창적인 얼굴이다. 쥐도 아니고 새도 아니고 그렇다고 고양이도 아니고 개도 아니다.

황남희

서귤은 <고양이의 크기>와 <책낸자>라는 독립출판물을 만든 제작자이다. 아니, 작가이다. 아니, 책 낸 자이다. 서귤의 두 번째 책 <책낸자>에는, 작가로서의 고민과 첫 번째 책 <고양이의 크기>를 만든 과정과 책을 낸 이후의 일상이 녹아 있다.

물론, 두 권의 책을 내기 이전의 서귤과 이후의 서귤은 달라지지 않았다. 여전히 회사에 다니고 있다. 그건 매일 똑같은 시간에 눈을 뜨고 지하철 혹은 버스에 몸을 실어야 하는 일이다. 성격이 다른 상사에게 고개를 숙이는 일이다. 회식자리에서 탬버린을 흔들어야 하는 일이다. 여전히 세상은 서귤을 아는 이들 보다 모르는 이들이 더 많다. 작가란 자기 이름의 책을 낸 자. 그 이상도 그 이하도 아님을 알 수 있다.

그렇다면 책을 낸 영광은 어디 있을까? 영광은커녕 책을 내기 위한 일군의 노력은 보상받았나? 아니라면 책을 내는 건 자기 만족인가? 자아실현인가? 그 알량한 작가란 타이틀을 타인으로부터 듣기 위함인가?

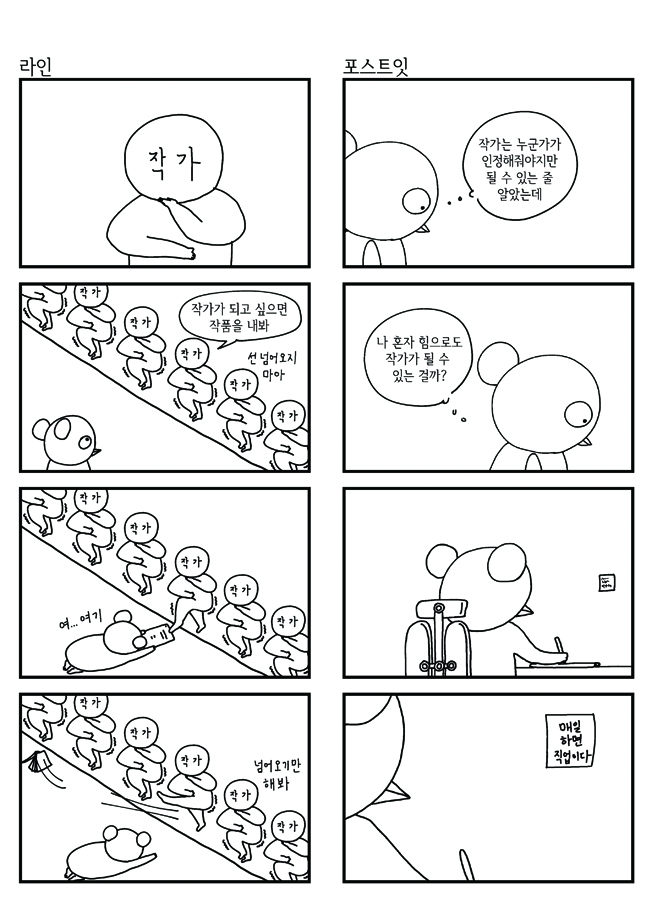

▲작가란 무엇인가? 과연 작가란 무엇인가?

황남희

▲<책낸자> 서귤은 책을 내기 위해 덕집장을 찾아가는데

황남희

<책낸자>의 거의 모든 장면을 좋아하지만 내가 가장 좋아하는 장면은 이후북스가 등장하는 장면이다. 나는 그날을 생생히 기억하고 있다. 이후북스가 오픈 일주일이 되었을 때 책도 없고 손님도 없었을 때, 사범대를 나온 후 평범한 직장인으로 살아가며 고양이를 좋아하게 생긴 분이 들어오셨다(이럴수가! 내 모든 추측이 맞았다).

스스로를 서귤이라고만 말했는데 나는 그해 겨울 서귀포 감귤을 같이 먹어도 될 것 같은 친근감을 느꼈다. 서귤은 케냐AA를 시킨 후 중고책 <거의 모든 것의 역사>를 읽었다. 나는 서귤에게 귤이 아닌 포도를 건넸다. 서귤이 포도도 잘 먹어서 다행이었다. 이 장면은 <책낸자>에 잘 그려져 있다.

이와 비등하게 좋아하는 장면은 서귤이 부천에 있는 독립책방 '오키로미터'를 찾아가 인디자인을 배우는 장면이다. 오키로미터는 다양한 워크숍이 열리는 카페이자 책방으로 찾아가면 무슨 작업이든 재미나게 할 수 있는 공간이다. 마찬가지로 좋아하는 장면은 서귤이 독립출판 제작자 '더쿠'에게 책 만드는 과정을 배우는 장면이다. 덕질장려잡지 'the kooh'를 만드는 더쿠는 주옥같은 명언들을 쏟아낸다.

하지만 내가 무엇보다 좋아하는 장면은 서귤이 인쇄소 소장님을 그린 장면이다. 공휴일에 본인의 책 인쇄로 소장님이 가족과 시간을 보내지 못한 걸 서귤은 죄스러워한다. 그 이후 보면서도 믿기 어려운 캐릭터의 변화가 생긴다(그건 책에서 확인하시길).

▲책낸자 이후북스와 서귤의 운명의 만남

황남희

서귤은 책 만드는 과정 하나하나를 시시콜콜 나열하진 않았으나 관련된 인물들을 잊지 않고 그렸다. 그러니까 (제작자든 작가든) 책, 낸, 자! 는 결국 만날 수밖에 없는 이들이 있는 것이다. 책을 내지 않았다면 닿지 않았을 인연이 생기는 것이다.

그리고 마침내 서귤은 두 종의 책을 내고 독자를 얻었다. 어딘가에서 서귤의 책을 품고 울고 웃는 이들이 생겼다. 겨우 제작비를 건진 책(손해가 안 난 것은 다행이다). 책을 내기까지의 노동은, 고민은, 미간의 주름은 인연을 만들었다. 우리에게 인연이 생기는 것을 빼면 도대체 무엇이 남는단 말인가?

책을 내면 모르긴 몰라도 어딘가의 책방지기와 연이 닿을 것이다(물론 이후북스 책방지기는 매우 까다롭다고 합니다). 불특정 다수의(혹은 소수의) 독자들이 생긴다. 고양이 꼬리처럼 방향은 모르지만 중심을 잡아주는 독자들 틈에 '책 낸 자'의 영광이 있다. 당연하지만 나도 서귤의 독자다. <책낸자>가 완료형이 아닌 현재진행형이 되길 바란다. 그래서 말인데 다음 작품은 무엇입니까?

책 낸 자

서귤 지음,

디자인이음, 2017

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고

댓글

기사를 스크랩했습니다.

스크랩 페이지로 이동 하시겠습니까?

연도별 콘텐츠 보기