▲겉그림

북극곰

겨울 빗소리를 듣는 아침에 아이들이 마루문에 코를 박고 바깥을 내다보다가 슬그머니 비옷을 챙깁니다. 이 겨울에 비옷을 입고 비를 맞으며 비놀이를 하고 싶은 눈치입니다.

"그러렴. 네가 놀고 싶은 대로 놀면 돼."

한겨울에 제법 세차게 퍼붓는 비인데, 겨울비가 차지는 않습니다. 저희 보금자리가 있는 전남 고흥은 이 겨울에도 무척 포근하거든요. 그래도 쉰 해쯤 앞서는, 또는 일흔 해쯤 앞서는 한겨울에 도랑이며 논이 꽁꽁 얼어 얼음을 지치며 놀 수 있었다고 합니다.

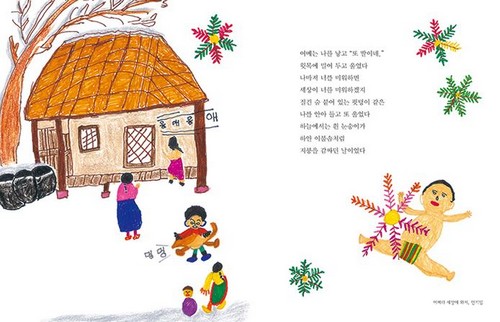

어메는 나를 낳고 "또 딸이네."

윗목에 밀어 두고 울었다나마저 너를 미워하면세상이 너를 미워하겠지질긴 숨 붙어 있는 핏덩이 같은나를 안아 들고 또 울었다하늘에서는 흰 눈송이가하얀 이불솜처럼지붕을 감싸던 날이었다 (어쩌다 세상에 와서/안기임)논이 얼어 얼음을 지치며 놀았다는 아스라한 예전 고흥을 떠올리면서, 곡성 시골자락에서 살아가는 할머니가 쓴 시하고 그린 그림을 엮은 그림책을 폅니다. <눈이 사뿐사뿐 오네>(북극곰, 2017)인데요.

전남 곡성 서봉마을에서 흙이며 시를 짓는 할머니들이 있다고 해요. 이 시골마을에는 길작은도서관이 있고, 이곳 도서관지기는 할머니한테 한글을 가르쳐 주면서 <시집살이 詩집살이>라는 할머니 시집을 엮기도 했답니다.

시그림책 <눈이 사뿐사뿐 오네>를 펴면, 할머니가 투박하면서 수수하게 빚은 그림에다가 살가우면서 애틋하게 쓴 시가 어우러집니다.

딸로 태어난 아픔이나 슬픔을 달래는 옛날 어머니 이야기, 어릴 적에 어머니한테서는 꾸지람만 듣지만 이를 늘 감싸던 할머니 이야기, 어린 아이들을 고루 아끼던 어버이 이야기, 어느새 어버이 자리에 서면서 새로 아이들을 낳아 돌보던 무렵 이야기, 어릴 적에는 할머니한테서 사랑을 받다가 이제는 할머니 자리에 서서 할아버지 없는 쓸쓸함이나 먼 데서 사는 아이들을 그리는 이야기가 잔잔히 흐릅니다.

▲속그림

북극곰

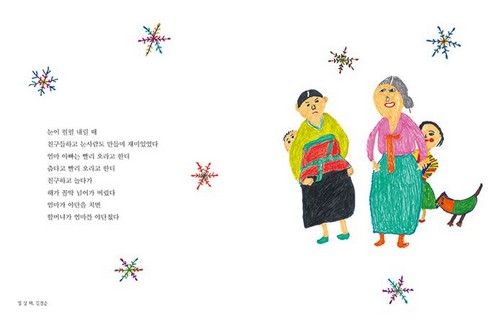

눈이 와서 나뭇가지마다소박소박 꽃이 피어 좋다눈사람도 만들고아버지가 만든 스케이트 갖고신나게 타다 본께해가 넘실넘실 넘어가고손이 꽁꽁 얼었다집에 들어간께 엄마가"춘데 인자 오니인자사 들어오니어서 방으로 들어가그라손발이 다 얼었다 내 새끼." 한다 (눈이 많이 왔다/양양금)

아스라한 어린 날을 그리는 할머니는 눈꽃을 마음에 담습니다. 아침부터 저녁까지 배고픈 줄 모르고 손이며 몸이며 얼어붙도록 눈놀이를 하던 모습을 시하고 그림으로 담습니다. 할머니가 된 아이가 그리는 옛 어머니는 "손발이 다 얼었다 내 새끼" 하고 한 마디를 톡 내놓는데, 이 "내 새끼"라는 말에는 더없는 사랑이 감돌겠지요.

여름에는 비하고 해가 있어서 싱그럽다면, 겨울에는 눈하고 해가 있어서 환합니다. 빗물이 고인 웅덩이를 찰방이면서 무지개를 그리는 여름이라면, 함박눈 소복소복 쌓인 눈밭을 구르면서 온통 하얀 나라에서 하얀 웃음을 짓는 겨울이에요.

▲속그림

북극곰

칠남매 자녀를 두었지요처마 끝에 마루에 변도를 주루룩 싸 놓았지요열어 보고 말없이 안 갖고 간 놈도 있지요책보 들고 돈 도라고 하면미리 말 안 한다고 지천했지요이집 저집 꿔 달라고 다니지요주면 웃고안 주면 눈물 글썽거리지요 (학교 보내기/윤금순)흙을 지어 살림하는 이한테 돈이 얼마나 넉넉했을까요. 집에서 놀면서 자랄 적에는 어떤 밥상이든 반가우면서 맛나게 누렸을 테지만, 도시락 싸서 학교에 갈 적에는 도시락에 담긴 밥이나 반찬이 부끄러워서 차마 가져가지 못하는 옛 아이들은 어떤 마음이었을까요.

왜 예전 아이들은 학교에 그토록 돈을 자주 많이 가져다가 바쳐야 했을까요. 왜 예전 아이들은 가난한 살림집 도시락을 부끄러이 여기면서 쫄쫄 굶어야 했을까요. 없는 돈을 서로 빌리며 살던 지난날 어버이는 돈을 끝내 내주지 못하는 바람에 아이들이 눈물 글썽거리는 모습을 보며 어떤 마음이었을까요.

▲속그림

북극곰

어느 고장에는 겨울비가 내립니다. 어느 고장에는 겨울눈이 옵니다. 겨울비도 겨울눈도 들을 적시고 숲을 덮습니다. 빗물은 눈물을 씻어 주고, 눈송이는 웃음송이로 피어납니다. 하얗게 포근히 살가이 온마을을 덮으면서 새하얀 마음으로 북돋우는 눈송이 같은 이야기를 시그림책에서 다소곳이 마주합니다.

눈이 사뿐사뿐 오네

김막동 외 지음, 김선자,

북극곰, 2017

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고

우리말꽃(국어사전)을 새로 쓴다. <말꽃 짓는 책숲 '숲노래'>를 꾸린다. 《쉬운 말이 평화》《책숲마실》《이오덕 마음 읽기》《우리말 동시 사전》《겹말 꾸러미 사전》《마을에서 살려낸 우리말》《시골에서 도서관 하는 즐거움》《비슷한말 꾸러미 사전》《10대와 통하는 새롭게 살려낸 우리말》《숲에서 살려낸 우리말》《읽는 우리말 사전 1, 2, 3》을 썼다.

기사를 스크랩했습니다.

스크랩 페이지로 이동 하시겠습니까?

연도별 콘텐츠 보기