▲지난 4월 30일 급성백혈병으로 세상을 떠난 고 문덕호 주핀란드대사.

연합뉴스

문덕호 주핀란드대사를 처음 만난 것은 2007년 5월 말이었다. 당시 나는 임시조직으로 이제 태동 중이었던 북핵외교기획단 북핵2과로 가게 됐다. 문 대사는 당시 북핵1과 과장이었다.

첫 인상은 '촌 사람'이었다. 다소 나온 아저씨형 뱃살에 목이 짧고 어깨가 좁았다. 입도 툭 튀어 나온 분이 뭔가 아재 개그를 한 마디 던지고 어깨를 위아래로 들썩이며 껄껄 웃어대곤 했다.

당시 북핵외교기획단은 바빴다. 뭐든 처음이었다. 6자회담이라는 것 자체가 처음이었고, 부딪쳐야 하는 과제 하나하나가 뭐 어디서 전례를 찾기가 어려울 정도로 막막한 일들의 연속이었다.

'한반도의 운명' 마주한 외교관

그러나 우리 민족과 한반도의 운명이 걸린 중요한 문제였다. 이리 찔러 보고 저리 찔러 봤다. 회담이 잡히면 북한은 어떻게 나올까 시나리오를 짜보며 궁리를 거듭했다. 회담이 끝나면 또 다음 수순을 위해 관련 국가들과의 협의 계획을 짜고 실행해야 했다. 밤을 새기 일쑤였다. 때로는 격론이 오가기도 했다.

그런 판국 속에 문덕호 대사는 주무과 과장이었다. 어려운 일이 한두 가지가 아니었을 것이다. 하지만 문 대사가 힘들고 어렵다는 티를 내는 것을 보지 못했다. 그때 여러모로 마음 고생이 많았다는 것은 모두 후일에 다른 이들에게 들어서 알았다.

문 대사는 힘들어 하는 후배들에게도 시원하고 진솔하게 조언을 해주기도 했다. 내가 속한 과의 과장이 아니었지만 그런 문 대사가 좋았다. 종종 찾아가서 조언을 구하기도 했다.

하루는 한밤중에 과에 남아 무기력감에 빠져 있는데, 지나가다 나를 본 문 대사가 한 마디 했다.

"한잔 해?"

지금은 다 재건축이 돼버리고 없지만 당시 외교부 근처에는 허름한 주점이나 조그만 맥줏집들이 꽤 있었다. 내려갈 때 밟는 나무 계단 하나하나가 그리도 삐그덕거리던 어느 테이블 4개짜리 지하 주점에서 문 대사, 나 그리고 다른 후배 한 명이서 병맥주에 땅콩과 오징어를 씹으며 뭔 얘기를 그리도 했었는지 기억이 하나도 안 난다.

시애틀로 가서도 '북핵'에 매달렸던 그

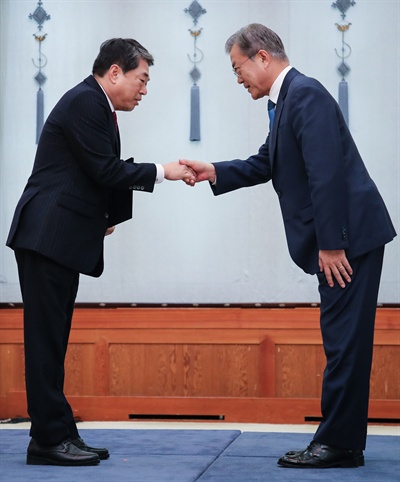

▲문재인 대통령이 지난 11월 9일 오후 청와대에서 열린 재외공관장 신임장 제정 행사에서 문덕호 주핀란드대사에게 신임장을 전달하고 있는 모습.

연합뉴스

6자회담은 성공하지 못했고, 당시 북핵외교기획단의 성원들은 모두 어디론가 흩어졌다.

다음에 그를 봤을 때, 문 대사는 시애틀에서 총영사를 하고 있었다. 나는 해외공관을 두 바퀴 돌고 돌아와 본부(외교부)에서 다시 북핵업무를 하고 있었다.

북한 핵문제와 별 관련이 없어 보이는 시애틀에서도 문덕호 대사는 집요했다. 관련 전문가들을 만나 이야기를 나누고 결과를 정리해 본부에 보고 하곤 했다. 내용이야 자세히 기억나지 않지만 꽤 영양가 있는 보고들이었다는 감상이 떠오른다. 문덕호 대사는 부지런하고 끈질긴 사람이었다.

지금이라도 왠지 문덕호 대사가 복도나 저 모퉁이를 돌아 갑자기 나타날 것 같기도 하다. 북핵외교기획단을 떠난 이후에도 우연히 본부 복도나 외교부 근처 노상에서 지나가다 마주치기라도 하면 문 대사는 "잘 지내?" 하고 퉁명스레 한 마디 묻고는 아재 개그를 날리면서 어깨를 들썩이며 혼자 웃곤 했다.

만나면 헤어지고 왔으면 떠나야 하는 것이 이 세상의 진리이고 이치라는 것을 잘 알면서도 막상 이별을 다루는 데 난 영 젬병이다.

이제 떠나간 문덕호 대사를 육신의 형상으로 다시 만나는 일은 없겠지. 하지만 그가 남겨준 기억은 내 안에 이렇게 살아 있다.

고인의 명복을 빈다. 내가 힘들고 무기력할 때 맥주 한잔 사주고 수다 떠는 후배 상대해 줘서 고마웠다고 꼭 한 마디 하고 싶었는데, 결국 그 한 마디를 못했다.

문 대사님, 고마웠습니다. 잘 가십시오.

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고

대학교수. 존스홉킨스 대학교에서 박사학위를 취득하고, 스탠포드대학교 쇼렌스틴 펠로우, 랜드연구소 스탠턴 펠로우를 거쳐 현재는 일본 오사카 소재 관서외국어대 교수 재직중. 일본 및 미국, 유럽, 북아프리카 등지에서 온 다양한 학생들을 상대로 정치학을 강의하고 있다. 페이스북 페이지: https://www.facebook.com/booseung.chang

오마이뉴스 전국부 기자입니다. 조용한 걸 좋아해요.

공유하기

'한반도 운명'과 직면했던 외교관 문덕호, 잘 가십시오

기사를 스크랩했습니다.

스크랩 페이지로 이동 하시겠습니까?

연도별 콘텐츠 보기