▲고등학교 1학년·중학교 2학년·초등학교 3∼4학년을 대상으로 한 3차 등교개학일인 3일 오전 경기도의 한 고등학교 교실에서 학생들이 창문을 열고 수업을 받고 있다.

연합뉴스

가장 큰 변화는 마스크 착용과 에어컨 사용 관련 지침이 크게 완화됐다는 점이다. 처음엔 KF94 마스크를 쓴 채로 수업을 해야만 했다. 교사들은 하나같이 소리가 교실 뒤까지 잘 전달되지도 않을뿐더러 숨이 막혀 헉헉대느라 애초 수업 자체가 불가능하다고 아우성이었다.

에어컨도 처음엔 교실 창문을 1/3 정도 개방한 상태로 사용하도록 했다. 에너지 과소비 우려에다 냉방 효과도 떨어져, 지금은 쉬는 시간마다 환기를 시킨다는 전제로 문을 닫은 채 켜는 것으로 바뀌었다. 코로나의 위험은 멀고, 무더위의 고통은 가깝다.

오전은 그나마 견딜 수 있지만, 땡볕 내리쬐는 점심시간 이후는 아이들에게 지침 운운하는 게 죄스럽기까지 하다. 이마에 송골송골 맺히는 땀방울을 보면서까지 마스크를 바르게 쓰라는 말은 차마 못하겠어서다. 이쯤 되면, 아이들은 학교에서 인내력의 한계를 시험받고 있는 셈이다.

얼마나 아이들이 가엾게 느껴졌으면, 수업 도중 마스크를 잠시 벗도록 허락했다는 교사도 있다. 어찌 아이들뿐이랴. 마스크 차림으로 수업을 해야 하는 교사에겐 하루 두세 장이 필요할 만큼 고통스러운 하루하루가 이어지고 있다. 에어컨을 켠다고 해결될 수 있는 문제가 아니다.

모둠학습과 프로젝트 수업이 금지된 상황에서 학교 수업은 과목과 상관없이 죄다 일방적인 강의식 수업으로 전환됐다. 마이크를 써보기도 하고, 기존의 원격수업과 대면 수업을 적절히 배분해 활용해보지만 역부족이다. 어느새 마스크는 수업을 가로막는 가장 큰 장벽이 되고 있다.

다들 수긍할 테지만, 지금 학교는 교육기관이 아니다. 자녀 돌봄에 지친 가정의 피로도를 낮추고, 교육이라는 이름으로 방역 지침이 나름 철저하게 지켜지고 있는, 차라리 '피난처'다. 그런데, 본격적인 무더위가 찾아오면서 이마저 장담할 수 없는 상황으로 내몰리고 있다.

물론, 무더위 탓만도 아니고 학교만 잘한다고 될 일도 아니다. 학교에서 지침을 완벽하게 따르고 있다 한들, 아이들이 24시간 학교 울타리 안에서만 지낼 수는 없는 노릇이다. 아이들이 전하는 교문 안과 밖의 모습은 하늘과 땅 차이다. 시나브로 경각심이 느슨해지는 이유다.

"학교의 코로나 확진자 발생 여부는 사실상 '복불복'이에요."

한 아이가 학교의 철저한 방역 조치가 소용 없을 거라며 건넨 말이다. 마스크를 똑바로 쓰라는 말에, 볼에 땀이 차서 도저히 못 쓰겠다며 볼멘소리부터 했다. 오늘 하루만도 땀에 절어 두 개나 버렸다며, 아침에 집을 나서기 전 가방에 여분으로 몇 개를 넣고 다닌다고 말했다.

그는 교문만 나서면 '천국'이라고 표현했다. 학교에서처럼 시도 때도 없이 마스크를 쓰라고 다그치는 경우는 없단다. 그의 말에 따르면, 요즘 들어 시내버스에도 마스크를 쓰지 않는 승객들이 부쩍 늘었다고 했다. 그렇다고 규정대로 승차를 거부하는 기사도 여태껏 본 적 없단다.

학교는 무더위 속 마스크와 전쟁 중

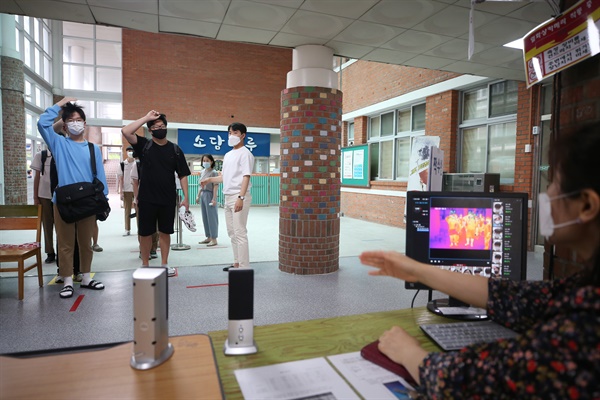

▲고등학교 1학년·중학교 2학년·초등학교 3∼4학년을 대상으로 한 3차 등교개학일인 3일 오전 광주의 한 고등학교에서 학생들이 교실로 들어가기 전 발열체크를 하고 있다.

연합뉴스

좋은 말도 삼세번이지, 요즘 들어 교사들이 그토록 강조하는 손 씻기와 마스크 쓰기를 '잔소리'처럼 여기는 아이들이 적지 않다고 한다. 마스크를 등교할 때 챙겨야 할 준비물로 여길 뿐, 그것이 자신과 이웃의 생명을 지켜줄 보호 장구라는 인식이 많이 옅어졌다고 말했다.

아닌 게 아니라, 하교할 때 마스크를 벗어 호주머니에 구겨 넣는 아이들이 심심찮게 눈에 띈다. 등굣길에도 교문에서 부랴부랴 주머니에서 꺼내 쓰는 경우가 적지 않다. 마치 과거 교문에 다다라 학생주임의 눈을 피해 명찰을 꺼내 교복에 다는 모습과 비슷하다고나 할까.

수능을 앞둔 고3조차 야간자율학습은커녕 방과 후 수업이 없어 정규수업이 끝난 오후 4시 반 경이면 모두 하교한다. 그들을 학원으로 데려다줄 미니버스가 하교 시간에 맞춰 교문에 대기하고 있다. 이미 아이들의 마스크는 벗겨진 채이고, 학교의 철통같은 방역은 교문에서 멈춘다.

'복불복'이라는 말은 심지어 교사들 입에서도 심심찮게 나온다. 꼼짝달싹 못 하게 하는 이러한 상황을 얼마나 더 버틸 수 있을지 모르겠다는 푸념도 잇따르고 있다. 체육 수업마저 교실 자습으로 대체된 마당이니, 아이들은 종일 교실에서 딱딱한 의자에 앉아있어야만 한다.

급기야 '반(反)교육'이라는 말까지 터져 나오고 있다. 이른 아침 컨베이어 벨트 위에 놓인 물건처럼 줄지어 등교해 종일 교실에 앉아 있다 다시 줄지어 하교하는 일상이라면, 굳이 등교 개학할 하등의 이유가 없다는 거다. 무더위로 등교 개학에 대한 회의감이 더욱 커지는 모양새다.

"무더위에 마스크 쓴 채 듣는 교실 수업보다, 마스크 대신 이어폰을 꽂고 듣는 원격수업이 훨씬 더 효율적일 것 같아요."

한 아이가 수업 시간 고통을 호소하며 땀범벅인 마스크를 보여주었다. 그의 말에 교사들도 모두 동의하는 눈치다. 마스크를 벗을 수도 없고, 마음 놓고 에어컨을 사용할 수도 없는 상황에서 여름을 난다는 건 생각만 해도 끔찍하다. 더욱이 이번 여름방학은 고작 2주다.

천신만고 끝에 '완전체'가 된 학교는 지금 무더위 속 마스크와 전쟁 중이다. 종일 땀 흘리고 헉헉대느니, 차라리 감염의 위험을 무릅쓰고라도 마스크를 벗어버리고 싶다는 아이들의 절규가 결코 우스갯소리로 들리지 않는다. 낮 기온이 31도까지 오른다는 일기예보에 두려움이 앞선다.

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고

댓글2

잠시 미뤄지고 있지만, 여전히 내 꿈은 두 발로 세계일주를 하는 것이다.

공유하기

학교의 철통 방역? "찜통교실... 마스크 때문에 미치겠다"

기사를 스크랩했습니다.

스크랩 페이지로 이동 하시겠습니까?

연도별 콘텐츠 보기