▲지난 22일 자택에서 만난 아버지는 이태원 참사로 돌아오지 못한 딸의 방 앞에서 딸과 함께 기르던 반려견을 안고 처음 소식을 접했을 당시를 회상했다.

이희훈

'쾅쾅쾅!'

새벽 2시, 누군가 현관문을 두드렸다. '누가 집을 착각했나...' 일요일이었지만 3시간 뒤 출근을 앞두고 있던 아버지(53)는 잠을 이어갔다. 곧이어 휴대폰이 울렸다. 모르는 번호였다. '어? 뭐지?' 전화벨이 끊어질 무렵 가슴에 알 수 없는 무엇이 턱 얹혔다. 다시 휴대폰이 울렸다.

"여보세요."

"◯◯경찰서입니다. 1997년 ◯월 ◯일생 고○○ 학생 집 맞나요?"

"예, 맞습니다."

"문 좀 열어주세요."

부녀의 현관문

끼이익. 현관문이 열렸다.

"무슨 일입니까?"

"따님에게 무슨 일이 생긴 것 같은데 △△경찰서로 전화해보세요."

"무슨 일인데요?"

"가셔서 신원 확인을 해야 한답니다."

경찰관은 이 말만 반복했다. 아버지는 생각했다. '시비에 휘말린 걸까?' 그것 말곤 딸(25)이 경찰서에 있을 이유가 없었다. 아버지가 추궁하자 경찰관의 입에서 '이태원'이란 단어가 나왔다.

"아니, 말 돌리지 말고 제대로 이야기하세요. 다 큰 성인인데 무슨 신원 확인을 합니까?"

"이태원에서 사고가 나 따님을 병원으로 호송했답니다."

'이태원? 이태원에서 왜?' 전날인 토요일에도 일을 했던 아버지는 느지막이 집에 와 가볍게 식사를 한 뒤 곧장 잠을 청했다. TV를 켤 틈도, 휴대폰으로 뉴스를 볼 새도 없었다. 딸이 오후 6시 31분 보낸 마지막 메시지만 머릿속을 맴돌았다. 메시지 끝엔 하트가 붙어 있었다.

"아빠 저 오늘 □□(친구)랑 같이 놀다가 □□네서 잘 것 같습니당ㅎㅅㅎ 오늘 집 올 때 조심해서 오십쇼♥"

경찰관이 떠나고 시간이 얼마나 흘렀을까. 다시 모르는 번호로 전화가 왔다.

"여보세요."

"◯◯병원 응급실입니다. 고◯◯님 아버님이시죠? 언제 오세요?"

"네, 갑니다, 갑니다."

"따님이 다른 방에 가 있습니다."

'다른 방? 아닐 거야, 아닐 거야.' 현관문을 나섰다. 주차장도, 차도 그대로였다. 아버지만 여느 날과 달랐다. 백 번, 천 번 운전했던 곳이었는데 가만히 서 있던 다른 차를 들이받았다. 메모장을 뜯어 연락처와 주소를 남기고 서둘러 차를 몰았다. 아버지의 휴대폰으로 문자메시지가 도착했다. '고◯◯님 코로나19 검사결과 '음성'입니다.' 잠시 희망을 품었다. '얘가 살아있긴 하구나.'

병원에 도착했다. 딸이 가 있다는 '다른 방'은 영안실이었다. 2022년 10월 30일 동이 틀 무렵, 아버지는 우주를 잃었다.

딸 방을 치우지 못하는 아버지

▲아버지는 딸의 사진을 집안 곳곳에 걸어 두었다. 사진은 딸의 성장기를 한눈에 볼 수 있을 정도로 빼곡했다. 얼마 전 한복을 입고 찍은 딸의 사진도 방에 걸려 있다. 그것은 딸의 마지막 사진이 되었다.

이희훈

경찰관이 두드렸던 현관문. 평소 땀과 기름에 젖은 작업복을 입은 채 아버지가 들어오던 문이다. 딸은 그런 아버지에게 달려가 볼에 뽀뽀를 했다.

"야, 아빠 씻지도 않았는데!"

"괜찮아! 난 아빠 냄새가 좋아요!"

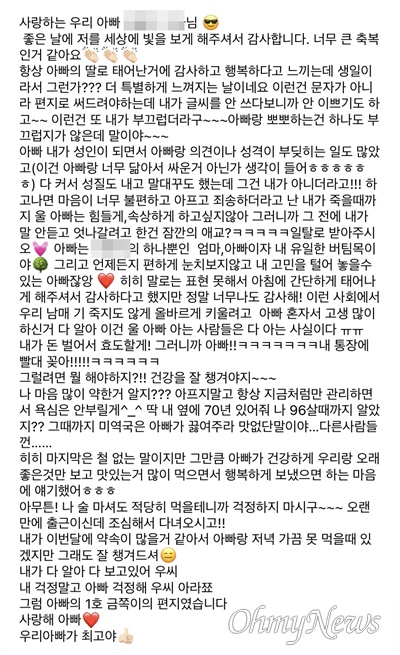

자신의 생일 때도 아버지에게 먼저 감사하단 말을 전하던 속 깊은 딸이었다. 참사 두 달 전 보내온 긴 문자메시지엔 딸의 애틋한 마음이 잔뜩 담겨 있었다.

"좋은 날에 세상의 빛을 보게 해주셔서 감사합니다. 너무 큰 축복인 것 같아요. 항상 아빠의 딸로 태어난 것에 감사하고 행복하다고 느끼는데 생일이라서 그런가? 더 특별하게 느껴지는 날이네요. 이런 건 문자가 아니라 편지로 써드려야 하는데 내가 글씨를 안 쓰다보니까 안 이쁘기도 하고, 이런 건 또 내가 부끄럽더라구~ 아빠랑 뽀뽀하는 건 하나도 부끄럽지가 않은데 말이야~"

이 문자메시지에서 딸은 "아빠는 하나뿐인 엄마·아빠이자 유일한 버팀목"이라고 표현했다. 아버지는 혼자서 남매를 키웠다. 첫 자식인 딸이 초등학교 4학년이던 때부터였다. 어려서부터 형편이 넉넉치 않았다는 걸 안 딸은 아끼고 아끼는 게 몸에 배어 있었다. 또한 아버지가 무리해서 일을 할까 항상 걱정했었다.

▲이태원 참사로 숨진 딸이 올해 생일에 아버지에게 보낸 장문의 문자메시지. 그는 자신의 생일에도 아버지에게 먼저 고마움을 표하는 속 깊은 딸이었다.

유족 제공

3년 전 큰 병이 아버지를 덮쳤다. 골수암, 혈액암 등으로도 불리는 급성 백혈병이었다. 네 명의 골수이식 공여자가 나왔으나 모두 조직이 맞지 않았다. 아버지는 지금도 딸이 주치의 앞에서 한 말을 또렷이 기억한다. "선생님, 제가 하겠습니다"라는 딸의 결심 덕분에 아버지는 병을 딛고 다시 일어섰다.

"난 딸 때문에 두 번째 인생을 살고 있는데..."

딸을 먼저 떠나보낸 아버지는 어금니를 꽉 깨문 채 울먹였다. 연신 가슴을 두드리며 "나보곤 건강하라고, 오래 살라고 해놓고... 지금이라도 (딸의 죽음과 나의 죽음을) 바꿀 수 있다면 바꾸고 싶어요"라고 되뇌기도 했다.

아버지를 반갑게 맞던 현관문 바로 앞에 딸 방이 있다. "아빠 냄새가 좋다"던 딸은 더이상 그 방에 없다. 이젠 아빠가 "딸의 냄새를 잊지 않기 위해" 그 방 문을 연다. 집을 나서기 전 마지막으로 입었던 잠옷이 방에 곱게 개어져 있다. 아버지는 그 잠옷을 차마 세탁할 수 없다. 그 방을 정리할 수 없다.

남매가 일을 시작하고 특히 동생이 타지로 취직하면서 딸은 "아빠가 외로울까봐" 강아지 한 마리를 데려왔다. 강아지를 품에 앉은 채 아빠는 딸이 머물던 방에서 딸과 나눴던 대화를 떠올렸다.

"아빠 일 좀 줄여요. 이제 저희도 컸으니 열심히 도울게요."

"아이고, 니들 잘 살 궁리나 해."

"이렇게 저희를 잘 키워주셨으니 아빠는 충분히 받을 자격이 있어요. 난 아빠 껌딱지로 살 거야!"

"아빠 좀 그만 괴롭히고 시집이나 가라. 아빤 몇 년만 더 일하다 조용히 공기 맑은 데 가서 쉴 거야."

"그럼 나도 시집 안 가고 따라갈 건데요? 근데 아빠, 나 시집가면 울 거지?"

"울지, 안 울지 몰라도 있으면 데리고 와라."

딸과의 대화를 전하던 아버지는 더 말을 잇지 못했다.

아버지의 질문

▲딸이 이태원 압사 참사 당시 소지했던 물건들. 검소했던 딸의 물건들은 경찰들이 건넨 유품 상자에 담겨 있었다.

이희훈

▲딸의 유품이 담겼던 상자.

이희훈

아버지는 묻고 싶은 게 많다. 누군가 생각 없이 내뱉은 말에 아버지는 오늘도 가슴을 움켜쥔다. 그는 "놀러 간 사람 잘못이다? 놀러 갔다 죽었다? 그럼 그곳에 놀러가지 뭐 하러 갑니까?"라며 힘겹게 입을 열었다.

"관광특구로 지정된 곳이잖아요. 거기 와서 놀고, 먹고, 돈 쓰라고 특구로 지정해놓은 거잖아요. 많이 모일 줄 몰랐다? 미리 경찰을 배치했어도 해결될 문제 아니었다? 주최 측이 없었다? 현상일 뿐이다? 그런데 대한민국 어떤 누구든 어느 지역, 어느 축제를 가든 다 무사해야 하는 것 아닙니까? 모두 안전해야 하는 것 아니냐고요?"

아버지는 그러한 말들을 잠재우기 위해 참사의 진실 규명과 책임 있는 이들의 사과가 필요하다고 강조한다.

"누군가는 잘 몰라서 그런 말을 할 수도 있다고 봐요. 그러면 그 사람들이 생각을 달리하도록 정부가 드러낼 거 다 드러내고, 인정할 거 다 인정하고, 책임질 것 다 책임지면 되는 거예요. 그런데 행정안전부 장관(이상민)부터 어땠어요? 경찰과 용산구청장(박희영)은 어땠어요? 처음에 하나도 인정하지 않았잖아요. 자꾸 파보고 하나, 둘 진상이 나오니까 그제야 조금씩이나마 인정하고..."

평생 남매를 위해 일해 온 아버지는 "내가 광장으로라도 나가야 하나요?"라며 고개를 떨궜다.

"저는 무조건 딸내미 장례만 잘 치르자는 생각이었어요. 근데 자꾸 거짓이 나오고 덮으려는 모습이 보이고 하니까 가만히 있을 수 없는 거예요. 책임자들은 혹시나 자리라도 날아갈까 싶어 '죄송합니다' 한 마디를 안 하고... 제가 집회에 나가 피켓을 들면 사람들이 선동한다고 그러겠죠? 저 평생 그런 곳 근처도 안 가본 사람이에요. 그랬던 제가 지금 심정이 이래요."

▲참사 이후 돌아오지 못하는 딸을 기억하기 위해 매일 딸의 침대에서 잠을 잔다는 아버지.

이희훈

▲딸의 친구들은 아버지의 안부를 묻기도 하고, 주말이면 집으로 찾아와 위로도 하며 함께 밥도 먹으러 간다. 아버지는 이러한 딸의 친구들에게 그저 고마울 뿐이다. 하지만 딸이 남긴 사진과 잘 정돈된 물품을 볼 때면, 이제는 딸을 볼 수 없다는 생각에 또다시 무너지고 만다.

이희훈

참사 이틀 후 딸의 빈소에 윤석열 대통령이 찾아왔다. 앞서 누군가 조문을 하더니 "대통령 비서실에서 왔다"고 자신을 소개하며 곧 대통령이 조문을 온다고 전했다.

"(그 사람이) 10분 후면 대통령이 도착한다고 그래요. 그제야 동의를 구하는 거예요. 뭐 어떡해요. 초상집 온다는데 못 오게 할 수도 없잖아요."

이후 약 3주가 지나는 동안 아버지의 가슴엔 대통령에게 묻고 싶은 질문이 켜켜이 쌓였다.

"누가 잘못했는지 어디서부터 잘못됐는지 무엇 때문에 잘못됐는지 꼭 밝혀주세요. 사전에 경고가 있었고, 당일 신고도 빗발쳤고, 일선에서 지원요청이 있었음에도 왜 그렇게 됐는지 꼭 밝혀주세요. 대통령이 믿고 앉혀놓은 사람이라고 하더라도, 그래서 그 사람에게 책임을 물었다가 대통령에게 불똥이 튈 것 같더라도 잘못한 사람은 책임을 져야 하잖아요. 전 세계가 지금 대한민국의 이 참사를 지켜보고 있습니다. 선진국? 이러한 참사에 다들 나 몰라라 하는 게 무슨 선진국입니까?"

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고

댓글46

선악의 저편을 바라봅니다. extremes88@ohmynews.com

공유하기

골수이식까지 해준 '껌딱지' 딸 잃은 아버지의 울분

기사를 스크랩했습니다.

스크랩 페이지로 이동 하시겠습니까?

연도별 콘텐츠 보기