▲이태원 참사 희생자 고 조한나씨의 마지막 가족 여행 때 사진.

유족 제공

한나씨의 꿈은 두 가지였다. 하나는 모델, 다른 하나는 부자. 고등학생 때부터 모델로 활동한 한나씨는 대학도 모델학과를 졸업해 차근차근 꿈을 향해 나아갔다.

지난해 초 한나씨는 엄마를 위해 작은 카페를 차리기도 했다. 엄마의 힘든 직업이 늘 마음에 걸렸던 한나씨였다. 딸이 부자가 되려는 이유는 엄마의 행복 때문이었다. 한나씨의 첫 창업 도전은 "좋은 인생 경험"으로 마무리됐지만 엄마는 카페 이름, 간판 글씨체, 소파 색깔, 커피 종류 등을 꼼꼼히 챙기던 딸의 모습이 지금도 선명하다.

딸은 엄마에게 "나중에 돈 많이 벌어서 펜션을 차리고 싶다"는 말을 자주 했다. "엄마와 함께 펜션을 운영하며 즐겁게 살고 싶다"는 말도 덧붙였다. 그때마다 엄마는 "한나가 좋아하는 강아지도 여러 마리 키우자"고 미소로 맞장구쳤다. "10년만 더 열심히 일해 돈 많이 벌어 펜션 차리자"던 두 사람의 약속은 이제 엄마의 가슴에만 남게 됐다.

물음표

띵동. 10월 30일 아침, 초인종이 울렸다. 인터폰에 보이는 경찰 두 명. TV 리모컨을 막 쥐었던 엄마는 곧장 문을 열었다.

얼마 전부터 불면증에 시달리던 엄마는 밤엔 TV를 잘 켜지 않았다. 전날도 마찬가지였다. '경찰이 왜 우리 집에 왔지?' 간밤 이태원에서 벌어진 일을 알지 못했던 엄마의 머릿속에 물음표가 맴돌았다. 지구대 소속 경찰 두 명은 이내 경찰서 형사와 통화하라며 전화기를 건넸다.

"조한나씨와 어떤 관계이시죠?"

"제 딸인데요. 제가 엄마입니다."

"침착하게 들으세요."

침착할 수 없었다. 통화는 이어졌지만 엄마의 기억에서 그 뒤 주고받은 이야기는 사라지고 없다. 거실 바닥에 뒹굴며 "아니야"를 외치던 모습. 집 밖으로 뛰쳐나가 황급히 택시를 잡던 모습. 다리가 풀려 병원 입구에 주저앉았던 모습. 휠체어에 탄 채 영안실 앞에서 정신을 잃었던 모습. 이러한 장면만 엄마의 기억에 드문드문 남아 있다.

얼마나 지났을까. 정신이 든 엄마는 영안실에 들어섰다. 이마까지 덮인 흰 천 사이로 머리카락만 보였다. 그것만으로도 엄마는 딸을 알아봤다. "한나야, 왜 거기 누워 있어?" 목 놓아 외치고 아무리 물어도 대답해주는 사람이 없었다.

경찰은 한나씨 오빠에게 "부검할 생각이 있는지" 물었다. 오빠는 "무슨 부검이냐"며 거절했다. 엄마의 바람은 한시라도 빨리 한나씨를 데리고 이곳을 떠나는 것이었다. 집에서 한참 떨어진 이곳에 딸을 더 두고 싶지 않았다.

그런데 경찰은 딸을 데려가려면 "결재가 나야 한다"고 했다. 심지어 "짧게는 일주일, 길게는 한 달이 걸릴 수도 있다"고 말했다. 결국엔 그날 오후 11시께 딸을 옮길 수 있었지만 엄마는 아무리 생각해도 그때 경찰의 말을 이해할 수 없다.

"대체 무슨 결재를 기다려야 한다는 건지, 그게 왜 일주일에서 한 달이나 걸린다고 한 건지, 그 사이에 우리 아이에게 무슨 짓을 하려고 했을지... 그땐 제가 제정신이 아니어서 (경찰의 말에) 되물어야 한다는 생각을 못 했는데 의문점이 한두 가지가 아니죠."

의문 그리고 분노

▲이태원 참사 희생자인 조한나씨 어머니 이애란씨는 국회에서 진행 중인 국정조사에 대해 "국정조사가 아닌 책임자들을 방탄하는 자리이다. 진실을 밝히려고 하지 않는다"며 울분을 토했다.

유성호

시간이 지날수록 엄마의 의문은 자라났다.

"(이태원에 가서) 죽을 거라고 생각했으면 당연히 못 가게 말렸겠죠. 이태원이 위험한 동네인가요? 이전 핼러윈 행사 땐 그 골목을 통제했다는데 그날엔 왜 경찰이 없었을까요? 참사를 방치했다는 생각뿐이에요."

'책임지지 않는 책임자들'의 모습에 엄마의 의문은 분노로 이어졌다.

"안전을 제일로 여기는 행정안전부의 장관(이상민)은 국민을 상대로 사기만 치는 모습이고요. 어떻게든 축소하려고, 어떻게든 흠을 안 잡히려고, 어떻게든 몰랐다고 하는데 모르면 그 자리 자체를 치워버려야 하는 것 아닌가요? '현 위치에서 최선을 다하겠다(이 장관 발언 - 기자 주)'고요? 책임질 수 있는 단 한 가지 방법은 우리 아이들을 살려내는 거예요. 근데 그렇게 못하잖아요. 그러면 그런 참사가 나게끔 환경을 만든 책임자들이 책임을 지고 물러나야죠."

"윤석열 대통령은 일선에만 책임을 묻고 (이상민) 행정안전부장관 같은 책임자들은 언급하지 않더라고요. (참사 직후) 얼굴 없는 액자만 갖다 놓고 합동 분향소랍시고 쇼 하고, 거기에 일주일 내내 찾아가며 보여주기식 조문을 하고... 그 조문이 어떻게 우리를 위한 조문입니까. 어느 유족도 그렇게 생각하지 않아요."

국정조사에서 드러난 여당의 모습은 엄마의 분노를 더욱 증폭시켰다.

"이건 국정조사가 아닌 책임자들을 방탄하는 자리죠. '어떻게든 빨리 무마시키려는 구나' '진실을 밝히려고 하지 않는구나' 이런 생각만 들어요."

한나씨에겐 열 살 동생이 있다. "엄마, 죽음이란 걸 처음 겪어봐서 너무 슬퍼." 한나씨 동생의 말에 엄마는 가슴이 미어진다. 두 사람은 서로를 껴안고 눈물을 흘리며 먼저 간 언니를 추억한다. "언니가 우주여행을 떠나서 금방 돌아올 수 없나 봐." "언니가 하늘나라에서 다 지켜보고 있는데 이렇게 울고만 있으면 어떡해." 남은 가족들은 이렇게 서로를 토닥인다.

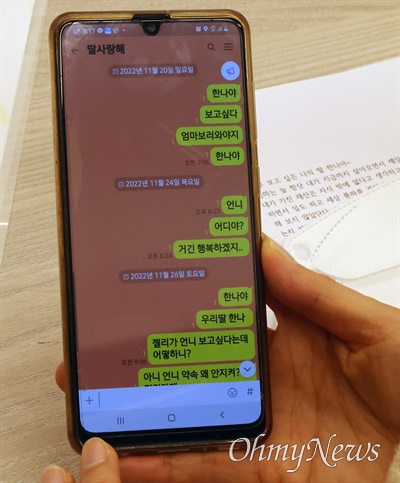

한나씨가 떠난 뒤 동생은 엄마의 휴대전화를 들고 언니에게 메시지를 보낸다.

"언니 오늘 빙판길 조심해. 그러다 다쳐. 조심해~ 그리고 눈 왔다? ㅎㅎ 언니처럼 예쁘다."

"언니 어디야? 거긴 행복하겠지..."

"아니 언니 약속 왜 안 지켜? 나 지킨다며."

엄마 역시 '1'이 사라지지 않는 메시지를 보내고 또 보낸다.

"한나야 엄마 출근한다. 밥 잘 챙겨 먹고 감기 조심해라. 내 딸 보고 싶다."

"한나야 오늘은 눈이 많이 오네. 보고 싶다. 언제 만날까? 내 딸 사랑해."

"우리 딸 한나. '젤리(한나씨 반려견 - 기자 주)'가 보고 싶다는데 어떡하니?"

▲이태원 참사 희생자인 조한나씨의 카카오톡에 ’읽지 않음’을 뜻하는 숫자 ‘1’이 남겨져 있어도 어머니와 막내딸은 그리운 마음에 문자를 보내고 있다.

유성호

▲이태원 참사 희생자 고 조한나씨의 반려견 '젤리'

소중한

엄마는 "여전히 아이를 키우고 있는 엄마"로서 "계란으로 바위를 치려고" 한다. 생업 때문에 다른 유족들에 비해 활발하게 움직일 순 없지만 "최선을 다해 목소리를 낼 생각"이다.

"제가 정치가 뭔지 어떻게 알겠어요? 그래도 뭐든 할 생각이에요. 생각 같아선 다른 유족들과 함께 기자회견장과 국정감사장에서 목소리를 내고 싶은데 그렇지 못해 너무 마음이 아파요. 그래서 이런 인터뷰도 제가 하고 싶다고 자처했어요.

솔직히 저도 제가 뭐 하고 다니는지 모르겠어요. '텔레비전에 내가 나왔으면'은 동요로나 불렀지 제 평생 이런 인터뷰를 할 거라곤 상상도 못했죠. 근데 우리 아이의 억울함을 조금이라도 풀어줘야 하잖아요. 이런 일이 다시는 일어나지 않아야 하잖아요."

▲이태원 참사 희생자인 조한나씨 어머니 이애란씨가 딸의 어릴적 사진을 보여주며 "한나가 태어났을 때 세상을 다 가진 기분이었다"고 회상했다.

유성호

엄마는 "한나야 꿈에서라도 좀 만나자"라는 간청과 함께 매일 잠자리에 든다. 딱 한 번, 찰나의 순간 나타난 딸에게 미처 하지 못한 말을 엄마는 꼭 전하고 싶다.

"한나야. 꿈에서 정말 잠깐 나타났을 때 '엄마 괜찮아' 이 말만 하고 사라져버렸잖아. 엄마도 할 이야기가 많은데... 정말 엄마 품으로 다시 돌아오라고 하고 싶지만 그럴 수가 없네. 천국엔 잘 갔는지, 거기선 잘 지내는지 궁금하다. 얼마나 엄마를 찾았을까. 살려달라고 엄마를 불렀을 텐데 엄마가 돼서 그걸 듣지 못했구나.

네가 자식처럼 생각했던 강아지 '젤리'를 엄마가 가끔 한나라고 부르고 있더라. 그만큼 엄마가 잘 돌볼 테니 걱정하지 마. 주말이면 매주 찾아와 엄마와 밥 먹자고 하던 딸. 빨간 날이면 어떻게든 엄마와 여행을 가려고 하던 딸. 이젠 그러지 못하는 거니? 엄마가 많이 사랑하는 거 알지? 한나 만나러 꼭 갈게. 그때 다시 만나자."

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고

댓글

선악의 저편을 바라봅니다. extremes88@ohmynews.com

오마이뉴스 사진기자.

진심의 무게처럼 묵직한 카메라로 담는 한 컷 한 컷이

외로운 섬처럼 떠 있는 사람들 사이에 징검다리가 되길 바라며

오늘도 묵묵히 셔터를 누릅니다.

공유하기

'1' 사라지지 않는 카톡... 엄마와 열살 동생의 쌓이는 메시지

기사를 스크랩했습니다.

스크랩 페이지로 이동 하시겠습니까?

연도별 콘텐츠 보기