▲김해 봉하마을 생태문화공원 잔디밭에서 열리고 있는 ”꽃이 져도 오시라“는 제목의 김주대 문인화전.

윤성효

"봉하마을 찾는 사람들 위해 문인화 전시 마련"

철조망에 잠자리가 사뿐히 앉아 있는 그림을 그려 놓고 "통일전망대"라고 해놓았다. 그 작품에는 "이것은 철조망이 아닙니다. 차단된 것은 허공일 뿐, 잠자리는 종잇장보다 얇은 날개로 바람을 지배하고 가시 위에 넘어지지 안는 잠을 세웁니다. 어떤 이는 안보를 외치며 전쟁의 늙은 기억을 통곡하지만 이것은 총알을 올려놓을 수 없이 뾰족한 평온, 단절을 넘는 전망입니다"라는 시를 써 놓았다.

고양이 두 마리가 나란히 앉아 대화를 나누는 모습 위에는 검정색 줄 무늬에 한 방울의 녹색 물감을 꾹 눌러 놓은 듯한 그림을 그려 "다시 봄"이라는 제목을 붙여 놓았다. 그 옆엔 "봤지? / 뭐? / 안 보여? 눈을 살짝 감고 봐봐 / 보여 보여 아~ 새싹이잖아 / 그래, 새싹, 눈부신 건 본래 눈을 살짝 감고 봐야 잘 보여. 온다고 했잖아"라는 시가 새겨졌다.

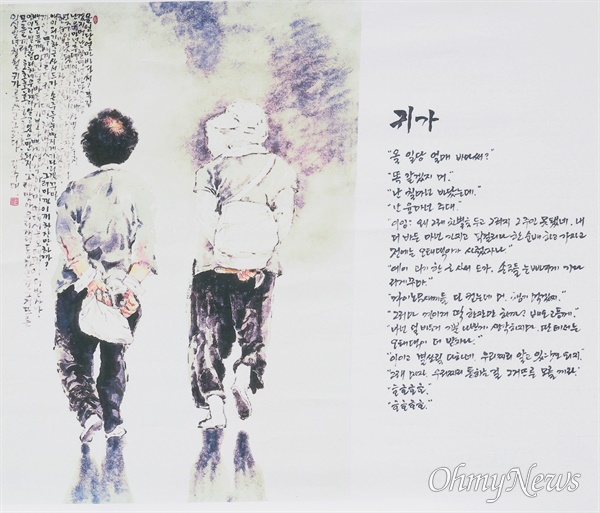

감성이 물씬 묻어난 작품이 많다. 우리네 할머니, 할아버지의 모습이 시와 그림에 코 끝이 찡할 정도로 살아나 있다. 옆집 아주머니, 아저씨 같은 사람들도 자주 등장한다.

손을 뒤로 해 지팡이를 잡은 할머니와 허리를 굽혀 걷는 할아버지를 그린 그림에 "노부부 외식 가다"는 제목을 붙여 놓고, "영감, 어깨 좀 피고 걸어요 / 임자나 똑바로 걸어. 넘어지지 말고 / 말대꾸하지 말고 어깨 좀 피요 / 다 폈다고. 국밥 한 그릇 먹으러 가는 기 머 이리 머노 / 이제 다 왔어요. 국밥집에 가서도 어깨 피고 먹어요 / 다 흘리하고? / 아, 손가락 입에 드갈 때마 고개 숙이라고요 / 알았다고"라며 대화 형식의 시를 얹었다.

우리 자연도 작품에 많이 나온다. "도담 삼봉"이라는 그림에는 "5억년 전, / 남한강을 따라 바다로 걸어가던 / 바위 삼형제는 도담에 이르러 / 아주 잠깐만 / 쉬었다 가기로 하였다 / 그래서 지금까지 쉬고 있는 중이다"라고 시를 보탰다.

"목련"이란 그림에는 "오셨는가, 고맙네"라는 시구가 있다.

막 새순이 돋아나는 나뭇가지에 올라앉아 있는 남성을 향해 여성이 손가락으로 가리키고 있는 장면을 그린 그림에는 "남자보다 봄"이라는 제목을 달았다. 그 옆엔 "당장 겨내려와요. 그러다가 죽으면 어쩌려고 그래요? / 싫다. 소리 지르지 마라 / 소리 안 지르게 됐어요. 당장 내려오라고요. 떨어지면 죽어요 / 언제 나 죽는 거 걱정해줬다고... / 목련 꽃눈 떨어지면 목련꽃 죽는다고요 / 뭐라고? / 목련나무 다친다고요. 봄은 와야 되잖아요. 사람들 다들 애타게 기다리고 있구만요"라는 시가 펼쳐진다.

그림·시를 한 폭에 살려 놓은 김주대 시인은 "문인화 속의 문장 혹은 시는 문인화라는 외부적 조건을 만나 일상적인 문장과 다른 의미를 가진다"라며 "문인화 속의 글과 그림은 서로를 보완해주는 보완제가 보조제가 아니라, 서로 만나 새로운 의미를 창출해내는 '주체적 최초'들이며 서로의 외부이자 이미 서로의 내부다"고 설명했다.

명계남 대표는 "일상생활에서 여러 가지 놓치기 쉬운 정서를 감칠맛나게 표현한 작품에 반했다. 그림 속에 있는 시가 좋아 글씨를 써보았다"며 "봉하마을을 찾는 사람들이 많은데, 문인화를 볼 수 있도록 하기 위해 전시회를 마련했다"고 말했다.

▲명계남 배우가 17일부터 김해 봉하마을 생태문화공원 잔디밭에서 열리고 있는 ”꽃이 져도 오시라“는 제목의 김주대 문인화전을 설명하고 있다. 명계남 배우는 김주대 시인의 시에 글씨를 썼다.

윤성효

▲명계남 배우가 17일부터 김해 봉하마을 생태문화공원 잔디밭에서 열리고 있는 ”꽃이 져도 오시라“는 제목의 김주대 문인화전을 설명하고 있다. 명계남 배우는 김주대 시인의 시에 글씨를 썼다.

윤성효

▲김해 봉하마을 생태문화공원 잔디밭에서 열리고 있는 ”꽃이 져도 오시라“는 제목의 김주대 문인화전.

윤성효

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고

공유하기

배우 명계남 "봉하마을서 '꽃이 져도 오시라' 전시회 열어요"

기사를 스크랩했습니다.

스크랩 페이지로 이동 하시겠습니까?

연도별 콘텐츠 보기