▲'신해철 스튜디오'는 전시공간과 녹음실, 서재 겸 응접실로 이루어져 있다. 모두 생전 그의 손길이 닿은 가구와 유품들이다.

선채경

'신해철 스튜디오'는 성남시 분당구 수내동 한 주택가 빌라 지하 1층 녹음실 공간이다. '신해철 거리'는 바로 이 빌라 앞, 고인이 생전 걸었을 법한 160m의 짧은 골목길을 그의 동상과 노래 가사로 꾸민 것이다.

지하로 내려가는 계단에는 '운영 종료 안내문'이 붙어있었다. 문을 열면 작업실의 서재 겸 응접실 역할을 하던 공간에서 자원봉사자 두 사람이 방문객을 맞이한다. 소파와 의자, 책장에 빼곡힌 꽂힌 책들 모두 고인의 유품이다. '신해철의 방' 모습 그대로였다. 소파에 앉자 마치 예술가의 아지트에 초대된 손님이 된 기분이었다.

"저희 28일까지만 운영해요."

자원봉사자 장혜경씨는 방문객에게 마지막 인사를 건네고 있었다. 그는 '신해철 스튜디오'의 아홉 명 자원봉사자 중 반장이다. 현장 상주 인력 모두 장씨처럼 자발적으로 모인 성남 시민들이다.

"예산이 없대요."

운영 종료 이유를 묻자 장씨는 씁쓸한 웃음을 지으며 대답했다. 그는 지난 4년여 간 이곳 살림을 도맡아왔다. 오랜 시간 지내온 만큼 애틋함도 각별했다.

'신해철 스튜디오'는 코로나19 사회적 거리두기 당시 임시 휴관했으나 이후 다시 개관하여 팬들을 만나왔다. 그런데 역병보다 '돈'이 문제였다.

장씨는 "조성 초기에는 '신해철 거리'에서 플리마켓이나 버스킹 공연 등 지역 행사를 열면서 방문객을 모았다. 잘 유지하고 활성화했다면 좋았을 것"이라며 아쉬움을 전했다.

장씨와 함께 일하던 한 자원봉사자는 "정치적 이유도 있었을 것 같다"며 의견을 덧붙였다. 신해철은 원조 '소셜테이너'였다. '사회'를 뜻하는 '소사이어티(society)'와 '연예인(entertainer)'를 합친 신조어이다.

2002년 대선 당시 노무현 전 대통령 지지 의사를 표한 바 있고, 2003년 이라크전 파병 반대 운동에 참여하기도 했다. 또한 자신이 진행하는 라디오 방송 '고스트 스테이션'에서도 정치, 성(姓), 하위문화 등 민감한 이슈에 대해 검열 없이 발언했다. 그는 방송 제작 전권을 넘겨받는 대신 출연료를 받지 않았다. '신해철 스튜디오'에는 그의 음성이 담긴 라디오가 흘러나오고 있었다.

손수 필기한 대본, 손떼 묻은 책 등 '마왕'의 말과 생각 고스란히

매력 있는 남자란 자기 냄새를 피우는 자다. 스스로 생각하고, 스스로 판단하고, 무슨 주장에 파묻히지 않고 유연한 사람. 그러니 더욱 예리하고 통찰력 있는, 바로 그런 자다.

시오노 나나미의 수필집 '남자들에게' 중 한 구절이다. 신해철이 남긴 말과 행보와 닮은 표현이다. 책장에는 '남자들에게'와 '어느 청년노동자의 삶과 죽음 - 전태일 평전', '교회가 죽어야 예수가 산다' 등 진보성향의 사회과학 서적이 많았다. 한편 순정만화 '캔디캔디'와 같은 만화책들도 남아있다. 그의 젠체 하지 않는 독서관을 엿볼 수 있었다.

"피다 만 담뱃갑이랑 손수 칠판에 적은 마지막 스케줄, 라디오 대본에 필기한 흔적, 다 그대로 남아있어요."

장혜경씨는 '신해철 스튜디오'에 대해 누구보다 잘 아는 사람이다. 하지만 그의 팬은 아니었다. 지역사회에 기여하고 싶은 마음에 시작한 자원봉사였다.

"봉사자로 오고가다 보니 이 사람의 말과 글을 자주 접하잖아요. 좋은 노래를 참 많이 남겼어요. '신해철 거리'에 새겨진 노랫말들을 보고 음악을 찾아 듣다가 관심이 생겼어요."

단지 '유명한 가수' 정도로 알았던 신해철에 대해 알아가면서 그가 세상에 전하고자 한 생각과 말에 공감하게 됐다. 신해철은 세상을 떠났지만 그의 음악과 삶은 작업실을 통해 이어져 온 셈이다.

"돈 받고 하는 일은 아니지만 하다보면 책임감이랄까, 사명감이 생기거든요. 방문객에게 하나라도 더 알려주고 싶었고요. 그래서 신해철 씨가 직접 쓴 책들도 공부하듯이 읽고 했죠. 말씀도 잘하셨더라고요. 다들(다른 봉사자들) 그런 과정을 거쳐서 계속하게 된 것 같아요."

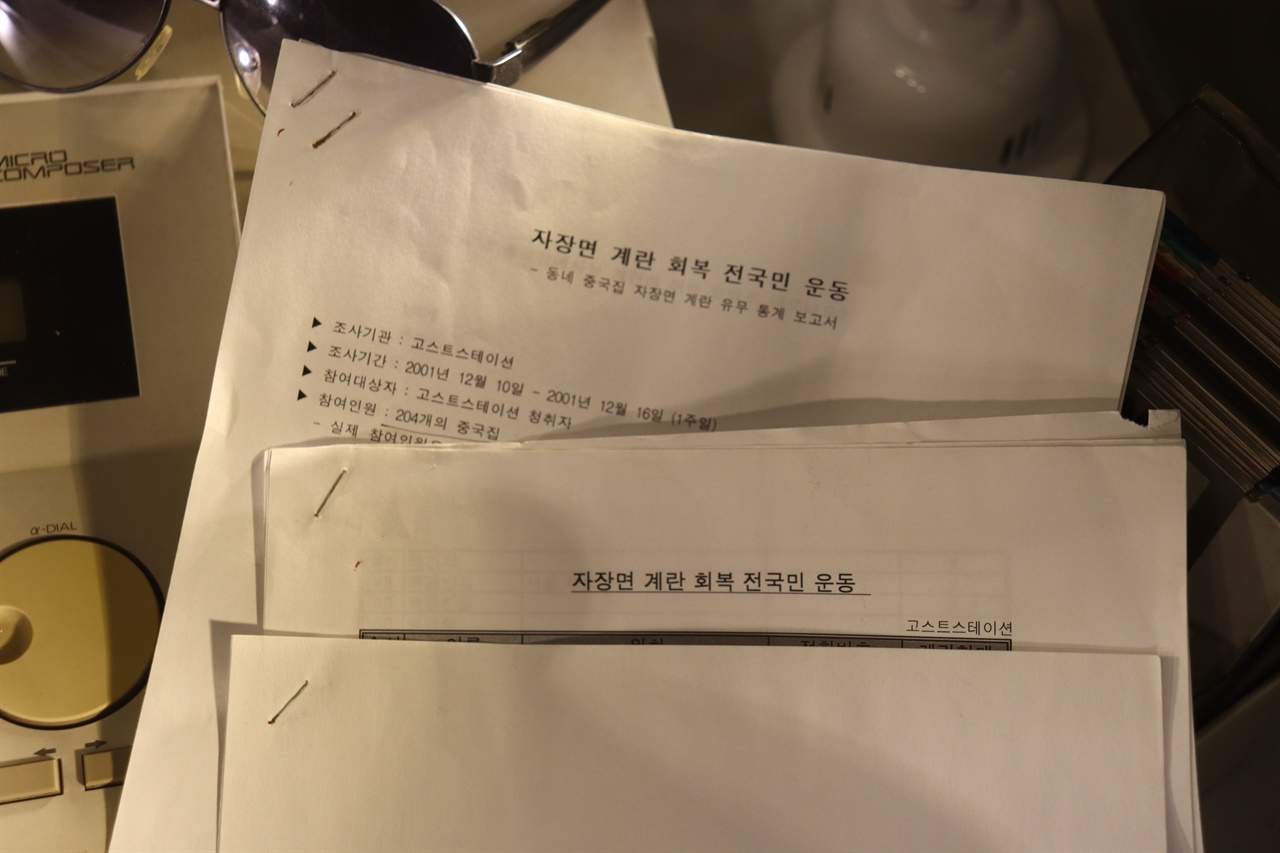

▲신해철이 직접 제작에 참여한 라디오 방송 '고스트 스테이션' 대본에서 그의 '소셜테이너' 면모가 드러난다.

선채경

지난 11월 말 전해진 운영 종료 소식은 자원봉사자들에게도 갑작스러웠다.

"한 달 전 즈음에 알게 됐어요. 성남시가 더이상 ('신해철 스튜디오'의)임대료를 낼 수 없다고 하더라고요. 유족들도 그 이후에 통보 받았다고 해요. 이 물건들이 다 어디로 갈지는 아직 저도 듣지 못했어요."

자원봉사자는 원래 열 다섯 명으로, 두 명씩 교대로 스튜디오를 지켜왔다. 하지만 운영 종료 결정 이후 여섯 명이 떠났다. 장씨를 비롯해 이날 현장에서 만나 이야기를 나눈 봉사자 네 명 모두 "아쉽고 섭섭하다"고 말했다.

'신해철 스튜디오'의 운영 종료 소식은 팬들에게도 섭섭했을 터. '신해철 스튜디오'에서 만난 박아무개씨는 자신을 신해철의 오랜 팬이라고 소개했다. 운영 종료 소식을 듣고 직장에 반차를 내고 들렀다고 한다.

"이제 안 한다고 해서 왔어요. 바쁘게 살다 보니 잠시 잊고 살았는데, 신해철씨는 음악 뿐 아니라 삶의 가치관에도 큰 영향을 준 사람이었어요."

'진짜' 사라지고 '가상 공간'만 남는다

▲성남시 분당구 수내동 한 주택가, '신해철거리'는 생전 그가 사용하던 작업실이 위치한 골목에 조성되었다. 생전 모습을 본뜬 동상과 그가 남긴 글, 노랫말 등으로 꾸며져 있다.

선채경

성남시 문화관광과 관계자는 스튜디오 운영 종료와 관련해 "부서별로 긴축재정 검토 지시가 있었다. '신해철 스튜디오'가 문을 연 초창기에는 하루 평균 10여 명 정도 방문객이 찾았지만 코로나 이후 절반 이상으로 방문객 수가 줄었다"라며 "(이런 재정적 요인과 함께) 건물 임대 계약이 종료되면서 스튜디오의 문을 닫기로 결정했다"고 말했다.

관계자는 이어 "'신해철 스튜디오'가 문을 닫는 건 아쉽지만 신해철 거리의 동상 등은 그대로 유지 및 관리된다"라며 "'신해철거리' 홈페이지 내 현장의 음악작업실 분위기를 그대로 체험할 수 있는 VR(가상 현실)체험 코너 등을 유지하여 방문객들의 이해를 도울 것"이라고 설명했다.

하지만 아쉬운 건 어쩔 수 없다. VR을 통해서는 그가 어떤 책을 읽었고, 어떤 글과 말을 남겼는지 알 수 없다. '진짜'를 보고 느낄 수 없는 가상현실 속은 빈 공간과 마찬가지가 아닐까.

지나간 과거를 떠올리게 만드는 건 무엇보다 '물성(물질이 가지고 있는 고유한 성질)'일 것이다. 사라지는 '신해철의 방'에서 장씨와 봉사자들, 팬들은 그의 정신을 기억하겠다고 말했다.

"숨 가쁘게 살아가는 순간 속에도 우리는 서로 이렇게 아쉬워하는 걸. 이 세상 어느 곳에서도 나는 그대 숨결을 느낄 수 있어요." (무한궤도 <그대에게> 가사 중, 신해철 작사·작곡)

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고

여성의 일상에 빛나는 영감을 불어넣는 뉴스레터 'wew'를 만들고 있습니다.

공유하기

'운영 종료' 신해철 작업실, 여전히 그를 기억하는 사람들

기사를 스크랩했습니다.

스크랩 페이지로 이동 하시겠습니까?

연도별 콘텐츠 보기