▲버스정류장 뒤 문 닫은 상점 앞에 마시던 커피 일회용품이 쌓여있다.

김관식

"어? 버릴 데가 없는데? 버스 오는데..."

"빨리 와. 뭐 해?"

얼마 전 서울의 한 버스정류장. 한 시민은 잠시 혼잣말인 듯 말을 내뱉으며 주위를 두리번거렸다. 그의 한 손엔 커피가, 다른 한 손엔 빵이 한가득 담긴 비닐 봉투와 휴대전화가 들려 있었다. 그러는 사이 버스가 미끄러지듯 정류장에 멈춰서자 그는 자신이 앉았던 자리에 마시던 커피를 그대로 놓고 버스에 올랐다. 그것도 먹다 남긴 채로.

대중교통 승차장 주변에 쌓이고 버려지는 일회용품 쓰레기

버스정류장 주위를 유심히 둘러보면 일회용 쓰레기가 곳곳에 그대로 방치된 것을 볼 수 있다. 그렇게 누군가 한 명이 버리고 가면, 뒤이어 다른 사람도 그대로 버리고 간다. 그렇게 쓰레기는 순식간에 쌓인다.

게다가 근처 화단 밑이나 공용 의자 아래 등 눈에 금방 띄지 않는 장소에 슬쩍 놓고 가기 일쑤다. 그대로 버려진 일회용품은 환경미화원도 찾기가 여간해선 쉽지 않다.

버스정류장에서 만난 한 시민은 "나도 얼마 전 커피를 마시던 중 버스가 왔는데도 타지 못했다. 다 마시지 못해 그 사이 여러 대를 보냈다"면서도 "버스에 가지고 타는 것도, 그렇다고 여기에 버리고 가는 것도 안 된다는 걸 아는데, 쓰레기통이 잘 안 보일 때는 곤혹스럽다"고 말했다.

출근 시간대 마주친 한 환경미화원은 "자세히 살피지 않으면 일회용품은 찾기가 쉽지 않다. 한 번은, 뒤에서 부르는 소리가 나서 돌아보니 누가 여기도 치워 달라며 가리키더라"라며 "서로 조금 더 배려하고 신경 써줬으면 하는 바람"이라고 당부했다.

▲길가 화단에 나란히 놓인 커피 페트컵. 그중 하나는 내용물이 그대로 방치돼 있다.

김관식

버스정류장 쓰레기통 설치에 따른 무단 투기 조사했더니

서울의 경우 2018년부터 '서울특별시 시내버스 재정지원 및 안전 운행기준에 관한 조례(제11조(안전운행 방안) 6항)'의 일부 개정에 따라, 버스나 지하철 등 대중교통 이용 시 밀봉되지 않은 음식물도 반입이 금지되면서 버스정류장 곳곳에 버려진 일회용품 쓰레기가 눈에 띄었고, 환경미화원의 손놀림은 더욱 분주해지기 시작했다.

지자체 청소행정과 관계자는 "쓰레기 발생량을 줄이기 위해 1994년 실시된 쓰레기 종량제 이후 발생량이 줄긴 했지만, 곳곳에 버려진 쓰레기도 있다"면서 "일회용품 사용 급증도 쓰레기가 많아지는 이유 중 하나다. 그래서 유동인구가 많은 대로변 곳곳에 재활용 쓰레기통을 설치하긴 했지만 버스정류장 (쓰레기통) 설치는 관련 조사와 함께 서울시와 협의 문제 등 살펴야 할 것이 많다"고 말했다.

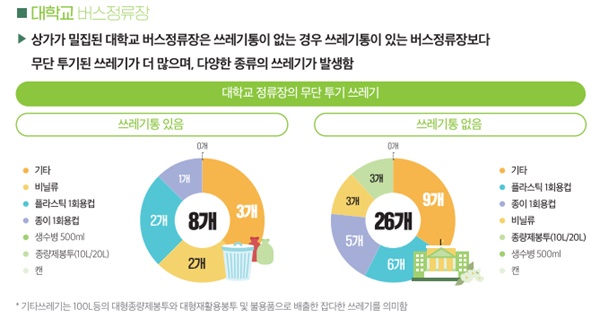

▲대학교 버스정류장 무단 투기 쓰레기

대전세종연구원 도시정보센터

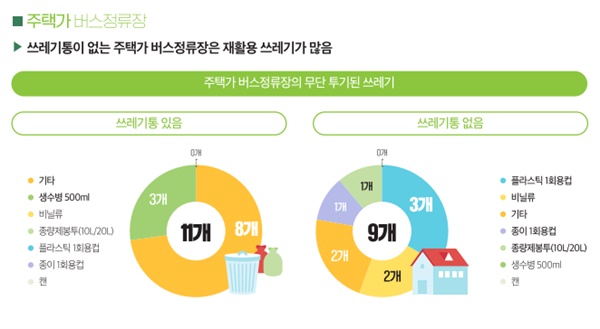

▲주택가 버스정류장 무단 투기 쓰레기 현황

대전세종연구원 도시정보센터

이와 관련, 대전세종연구원이 실시한 '버스정류장 쓰레기통 설치 유무에 따른 쓰레기 무단투기 실태' 조사가 있다. 이 내용에 따르면 대학교 버스정류장의 경우 쓰레기통이 없는 버스정류장에서의 무단 투기가, 쓰레기통이 있는 버스정류장의 무단 투기보다 훨씬 더 많았다.

연구원이 상가가 밀집한 대전의 모 대학 인근 버스정류장 중 쓰레기통이 설치된 곳과 미설치된 곳의 투기된 쓰레기 현황을 비교, 조사한 결과 쓰레기통이 없는 정류장의 무단투기가 3.25배 더 많은 것으로 나타났다. 주택가 버스정류장의 경우, 쓰레기통이 있는 경우 쓰레기가 조금 더 많긴 했지만 비슷한 수준이었다.

연구원 관계자는 "세종시를 대상으로 조사했을 당시, 인근의 쓰레기 투기 실태를 먼저 조사한 뒤 그 결과를 토대로 쓰레기통을 설치한 경우도 있다. 손에 들고 다니기 불편한 일회용품 쓰레기는 그대로 두고 이동하는 경우가 많다"면서 "다른 지방에 설치한다면, 사전에 조사를 상세히 하면 좋을 것"이라고 말했다.

▲길거리에 설치된 재활용 쓰레기통. 누구나 일회용품 등 분리수거가 가능할 수 있도록 구분했다.

환경부, 수도권매립지관리공사

서울 지자체 관계자는 대부분 버스정류장 쓰레기통 확대해 필요성을 일부 공감하면서도 한편으론 우려의 목소리도 감추지 않았다. 이를 유지하고 관리하는 비용과 인력 확보 등 고려해야 하는 문제가 많기도 하지만, 설치했을 경우 그 효과에 대한 확신이 없기 때문이다.

강동구청 관계자는 "아직 버스정류장 주변에 공공 쓰레기통을 늘리거나 하는 구체적인 계획은 없지만, 다른 지자체가 어떻게 움직이는지 좀 더 지켜볼 생각"이라고 말했다. 설치 후가 중요하다는 얘기다.

서초구청 관계자는 "쓰레기통 설치도 좋지만, 평소 일회용품을 최대한 줄여 나가는 노력을 함께 하면 좋을 것 같는 생각을 평소에도 많이 했다"면서 "커피의 경우 텀블러를 이용해도 좋고, 금방 버스나 지하철을 타야 하는 경우라면 내린 후 사서 마셔도 좋을 것"이라고 말했다.

그런가 하면 한 시민은 "물론 (버스정류장) 쓰레기통을 늘리는 것도 좋지만, 본인의 쓰레기는 본인이 처리한다는 생각을 갖는 것도 필요하다"라면서 "일회용품도 줄이고 다회용컵 등을 사용하는 것도 실천해볼 만하다"며 환경을 중시하는 시민의식도 동반해야 함을 강조했다.

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고

한국잡지교육원 전임교수. 튼튼한 글을 짓겠습니다. 메일 주세요. 뉴스로 전하겠습니다.

기사를 스크랩했습니다.

스크랩 페이지로 이동 하시겠습니까?

연도별 콘텐츠 보기