|

| | | ▲ IMG2 | | | ⓒ 최승희 | |

|  | | | ▲ IMG1 | | | ⓒ 최승희 | 2002년 8월. 피서 가는 사람들로 영동고속도로가 북새통을 이루던 그 때 동해안에는 때아닌 폭염이 징그럽게 뒤덮고 있었다.

뉴스에서 서울시민의 70% 이상이 동해안으로 올 피서계획을 잡고 있다고 했으니 징그러운 피서행렬은 짐작이 가고도 남을 터였다

일찌감치 고향에 내려와 있던 나는 2박 3일간의 동해안 이상 폭염속에 허덕대다가 열대야 현상을 이겨 보고자 뜬눈으로 밤을 새고 동이 트기 전 새벽 일찍 손가방 하나 덜렁 매고 대포항으로 나갔다

일출이야 바닷가 오면 매일 보는 것이니 신기할 게 없었지만 예전보다 몇 곱절이나 많아진 대포항의 새벽 관광객들은 나를 놀라게 하기에 충분했다. 사실 속초에서 유년시절을 보낸 나와 친구들은 대포항에 자주 가지 못했다. 그리고 커서도 동네 아이들은 대포항에 자주 가지 않았다.

관광객들이 선점하고 있는 대포항에 가 봐야 사실 특별한 볼거리 먹거리가 없기 때문이기도 했지만, 친구들이 집에서 다 배를 타는 어업에 종사하는 것도 굳이 어판장에 나갈 원인제공을 해주지 못했기 때문이다

| | | ▲ IMG3 | | | ⓒ 최승희 | |

|  | | | ▲ IMG5 | | | ⓒ 최승희 | 우리는 자라면서 그저 대포항이라 하면 관광객들이 늘 상 비싼 회를 먹으러 오는 곳쯤으로 각인하며 지내왔던 것이다. 그랬던 것이 이제 서울생활을 오래하고 친구들도 나름대로 고향에서 살기 바쁜 지경이 되니 문득 떠오르는 것이 대포항이었다.

대포항은 항 포구가 크다고 해서 지어진 이름이다. 너른 벌판에 하도 풀이 많아서 묶을 '속' 자에 풀 '초'자를 쓰는 속초가 예전에 황무지 갈대밭이었다면 30년 전 그 당시 가장 번화했던 시가지는 단연 대포항이었다.

고기잡이로 생계를 이어가는 사람이 항구만큼 중요한 곳이 또 어디 있을까. 지금도 대포초등학교만이 유일하게 속초에서 80회 졸업생을 내고 있다는 것만 보더라도 전통을 중시하는 대포, 그 당시의 유세가 가히 짐작이 가기도 한다.

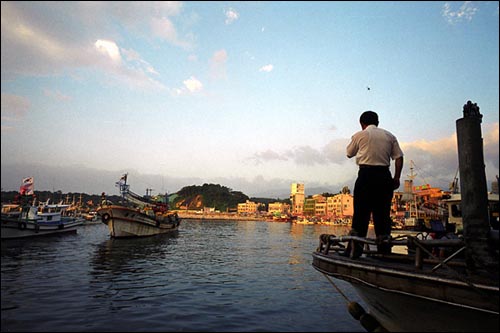

새벽잠을 설치고 나간 대포항엔 벌써 사람들로 인산인해다. 도심에서 피서를 온 가족들이 아침 해돋이를 보기 위해 항구 입구에 즐비하게 서 있고 좁은 대포항 진입로에는 속속 들어오는 오징어 배들과 싱싱한 횟거리를 사러 나온 콘도 숙박객들, 민박 손님들로 북새통을 이루고 있었다.

| | | ▲ IMG6 | | | ⓒ 최승희 | |

기실 여름철 대포항에 살아 들어오는 활어는 오징어가 주류인데 광어회나 우럭은 여기서도 대부분 양식으로 기른 것을 판매한다. 이제 서울 사람들도 그런 정보는 다 알고 있는 듯 하다. 해가 뜨는가 싶더니 잠시 후 밤새 연안에서 불을 밝히면서 잡아온 싱싱한 산 오징어가 뭍으로 쏟아져 올라온다.

| | | ▲ IMG7 | | | ⓒ 최승희 | |

| | | ▲ IMG8 | | | ⓒ 최승희 | |

| | | ▲ IMG9 | | | ⓒ 최승희 | |

관광객들은 연실 탄성을 자아내고 싱싱한 오징어와 성게, 그리고 갓 올라온 생물 고등어를 놓칠세라 즉석해서 구매한다. 가족들끼리 새벽부터 나와서 산 부두 체험을 하는 모습도 많이 보였고 연인들도 많이 눈에 띄었다.

그 비좁은 대포항은 새벽부터 어부와 난전 아주머니 그리고 관광객들과 주변 장사치들이 한 여름 낮을 방불케하는 그야말로 어수선한 어판장을 만들어 내고 있었다.

내가 이 날 바라 본 대포는 피서객들이 시원한 바다바람에 싱싱한 생선을 사가고 체험하는 곳이요. 바다에 몸을 의지한 어부와 난전 아주머니들이 생계를 이어가는 왁자지껄한 장터 그것이었다.

| | | ▲ IMG10 | | | ⓒ 최승희 | |

| | | ▲ IMG11 | | | ⓒ 최승희 | |

살아있는 듯한 그 풍경이 그런데 나에겐 한가지 아쉬운 추억으로 다가왔다.

그 날 내가 발견한 것은 예전 어릴 적 내가 보았던 조그맣고 인정 많은 그런 대포의 풍경이 아니었던 것이다. 그동안 대포가 세상에 알려지면서 좁았던 설악산 입구길엔 커다란 주차장이 들어섰고 대포 초등학교 언덕길 앞에 있던 내 친구집은 주차장으로, 그리고 민박집들로 하나 둘씩 바뀌어 갔다.

동네 사람들의 표정도 예전의 웃음이 아닌 일상적인 웃음으로 보이고, 한 여름 장사가 대박을 벌어다 주는 목이 좋은 대포항이라는 곳에서 내가 예전 잔잔하게 걸으면서 발 아래 떨어져 있던 어판장의 파시를 줍던 기억은 물거품이 되었다.

| | | ▲ IMG12 | | | ⓒ 최승희 | |

|  | | | ▲ IMG13 | | | ⓒ 최승희 | 사실 그렇다. 고향의 명물 항구에 외지 사람들이 들어와 좋은 경험을 하고 가는 것을 나쁘다고 할 수는 없다. 그리고 그 유명세에 바닷물 설움을 지우고 아들, 딸 보란 듯이 키워보자고 팔 걷어 부치는 동네 사람들을 탓할 수도 없는 노릇이다.

외려 잘 발전시켜 더욱 좋은 명물로 피서객들이 즐겁게 다녀갈 수 있는 항구로 만들어야 한다고 본다.

하지만 나에겐 조그만, 그리고 여유있던 그 대포항이 마음속에 살아있다. 그 것은 어쩔 수 없는 노릇인가 보다. 사람들에 부딪껴 어판장에서 이리저리 밀려다니며 드는 생각이 아연실색할 서울의 지하철이었다. 대포에서 내가 지하철 시루통을 생각하다니. 쩝, 도가 지나쳤나보다.

만선 깃발이 나부끼는 오징어 배를 바라보며 여름의 절정, 대포항의 새벽에서 느끼는 감정은 그래도 고향의 바다는 변했을지언정 그 활기찬 생명력은 아직 죽지 않고 살아 있구나 하는 안도감이었다.

바다를 뭍에다 건져내는 사람들. 그리고 그 사람들의 아이들. 그렇게 북적거리는 여름 어판장에서 나는 내 친구들과 고향의 과거를 다시 아련하게 떠올리고 싶었는지도 모른다.

| | | ▲ IMG14 | | | ⓒ 최승희 | |

덧붙이는 글 | 21mm F4 / kodak 100-6

Photo by damotori(www.damotori.com)

|

|

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고