ⓒ

유일사로 가는 언덕받이 아래서 위를 향하여 맨 처음 앵글을 맞췄다. 모든 일의 시작은 만만하다. 그렇다면 끝도 만만할까. 하여간에 겨울 태백으로 오르는 길은 만만하다. 1500M가 넘는 고봉이라 하여 지레 겁먹지 않아도 된다. 저 태양도 그렇게 사뿐히 고개마루에 올라서고 있지 않은가.

ⓒ

세상 식물이 모두 "예"라고 말할 때 "노"라고 말할 수 있는 서슬퍼른 식물 산죽(山竹). 저렇게 살고 싶었는데, 저렇게 살았어야 했는데, 끝내 저렇게 살지 못할 못 말리는 중생인 나.

오규원 시인은 <문득 잘못 살고 있다는 느낌이>라는 詩에서 "이왕 잘못 살았으면 계속 잘못 사는 방법도 방법이라고 / 악마 같은 밤이나를 속인다"라고 썼지만 그의 시는 내게 전혀 위로가 되지 못한다.

ⓒ

소월은 그의 시 <팔베개의 노래>에서 "첫날에 길동무 / 만나기 쉬운가요 / 가다가 만나서 / 길동무되지요"라고 했지만 난 이 두 사람을 첫날에 만났다. 왼쪽이 자칭 '황병기'씨, 오른 쪽이 안경도 선생이다. 자신의 말을 들어보면 그는 풍물에 많은 애착을 가진 듯이 보인다. 그의 혈통은 아무래도 황병기 선생 쪽이 아니라 '황구라' 황석영에 가깝지 않을까 싶을 만큼 이야기꾼이다.

ⓒ

천하의 정법(正法)은 두 가지가 없음이여. 아마도 그래서 유일사라는 이름이 붙었나 보다. 하얀 색은 본래 모든 것을 반사해 버린다. 거부한다. 그래서 눈 쌓인 유일사엔 소리가 없었다. 풍경을 흔드는 바람 소리도 없었다. 절은 絶이다. 시방 이 가람은 심한 자폐증을 앓고 있는 중인가 보다. 저 무생물도 이 겨울 한 석달 앓고 나면 마음을 얻을 수 있을까.

ⓒ

무량수전 뒤로 난 계단을 다 오르고 나서 가만히 유일사를 내려다본다. 무심(無心)하다. 저 무량수전의 더운피는 누가 앗아가길래 저리도 싸늘히 식어버렸을까. 난 일생 동안 저 무량수전 같이 되지 않으려 무던히도 애를 썼었다. 피가 식어버린 걸 삶이라 값매김할 수 있을까.

ⓒ

태백산 천제단 가는 길 7부 능선쯤에서 바라본 높이 1573 m의 함백산. 저 산 북서쪽에는 신라 고찰 정암사(淨巖寺)가 있다. 길은 구절양장(九折羊腸)으로 이어지고 문득 계곡이 끊긴다. 그리고 내 마음이 그 계곡에 잠긴다. 깊고 그윽하다.

ⓒ

저 쭉 뻗은 가지 위에 얼마나 많은 새와 바람과 햇빛과 눈발이 머물다가 갔을까. 이제 내 마음도 잠시 저 가지 위에 싣는다. 태백산 주목은 제 몸에 엊힌 억만 시름의 무게를 어이 견디어낼까.

ⓒ

이 주목의 줄기에는 작은 쪽문이 달려 있다. 바람과 맞부딪치지 않고 통과시킴으로써 자신의 생을 지탱해내는 것이다. 해탈(解脫)이란 게 별건가. 어떤 바람도 통과시킬 수 있는 문 하나 내는 일 아녀?

ⓒ

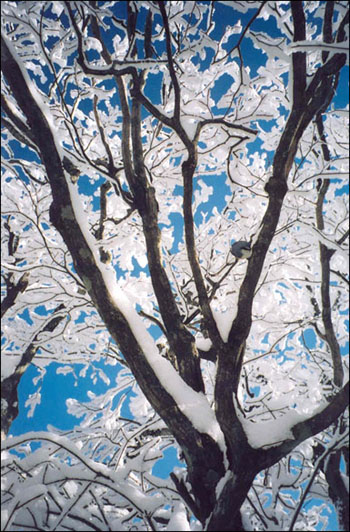

떡갈나무였던가? 수종(樹種)은 생각나지 않지만 목화송이 같은 눈꽃을 달고 있는 가지 사이로 눈에 어리는 하늘의 쪽빛이 황홀할 만큼 청청하다. 수치와 모멸로 점철된 내 생애에서 저 푸르름은 늘 잔인한 꿈으로 서성거리곤 했다.

ⓒ

장군봉에서 바라본 건너편 산자락의 눈꽃이 잔잔하여 곱다. 이 태백산 저 작은 나무들은 눈보라에 제 몸을 빌려줌으로써 꽃을 피우는 법을 안다. 잔잔하게 물결을 이루며 흘러오는 것, 그게 바로 사랑 아닌가?