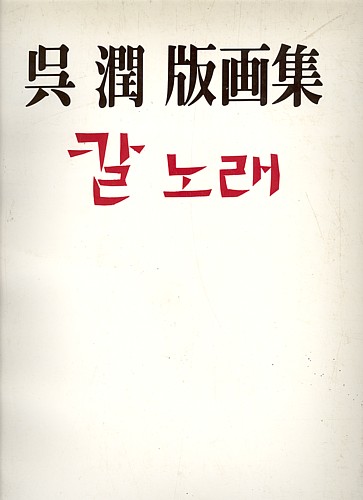

▲오윤님 판화모음 <칼노래> 겉그림입니다. ⓒ 그림마당 민

<1> 판화모음 <칼노래>를 본 사람이 몇쯤 될까요? 요즘 흔하게 만날 수 있는 이철수씨 판화도 그다지 나쁘지는 않습니다. 하지만 `진짜' 판화 맛을 느끼고프다면 오윤님이 남긴 딱 하나뿐인 판화모음 <칼노래>를 찾아보라고 이야기하고파요.

스스로 일하는 사람인 가운데 일하는 사람을 판화로 담을 줄 알았던 그 사람. 스스로 가난함 속에 살며 가난한 사람을 '구경꾼' 아닌 주체와 주인으로 느끼며 판화로 담을 줄 알았던 그 사람. 신명나는 춤판을 그저 멍하니 바라보는 관객이 아니라 스스로 무대에 뛰어올라 어깨춤을 출 줄 아는 마음을 판화로 담을 줄 알았던 그 사람. 거짓과 부패와 사기와 독재와 비굴과 굴종과 억압과 모순을 날려버릴 칼춤을 말로만 추는 사람이 아니라 온몸으로 출 줄 알면서 판화로 담을 줄 알았던 그 사람.

그래서 오윤님 판화를 보면 웃음이 쏟아지고 눈물이 쏟아지고 빙그레 입술 끝이 올라가며 얼굴이 굳어집니다. 그러다가는 옆에 앉은 사람 옆구리를 간지르고픈 마음이 일고, 고개를 숙이고 묵념을 드릴 때가 있어요. "춤"이라는 작품은 어깨춤을 덩실덩실 추는 이 땅 여성 뒷모습을 담습니다. 그런데 그 판화는 멈추거나 고여 있는 그림이 아니에요. 그저 붙박혀 있는 모습도, 판화 속 멈춘 그림이 아니라 살아 움직이는 느낌이 감돕니다. 칼을 들고 칼춤을 추는 그림 또한, 북소리를 울리는 그림 또한.

"쑥"이라는 작품에 오윤님은 손수 글 두 줄을 넣었습니다.

"보리고개에 가난한 역사가 널 먹었고

단오날 새벽에 촌색시 널 찾아오리니..."

역사를 알고 사회를 알고 삶을 안다는 게 다른 이야기가 아니에요. 바로 우리들이 살아가는 삶이 역사요 사회거든요. 우리 삶이란 다름 아닌 우리들이 살아가는 현실이면서 역사이자 사회거든요. 역사와 사회가 다른 곳에 있는 것도 아니고 책에 글자로 박혀 있는 게 아니거든요. 바로 생생한 우리들 모습, 우리들 이야기가 역사고 사회거든요. 오윤님 판화에서는 바로 이런 대목을 짚으며 말합니다.

<2> 미술품이 전시관에만, 화랑에만 내걸리고, 전시관에 구경 가는 사람에게만 보이고, 부잣집 거실에만 내걸리던 틀이 아직도 이어지고 있어요. 그런데 오윤 판화는 이런 울타리 안에 갇힌 미술을 넘어서, 돈 몇 푼만 있어도, 아니 돈 한푼도 없어도 판자집 부엌에도, 뒷간에도 붙이며 즐길 수 있는 '우리 모두가 함께 즐기는 그림'으로 한 단계 끌어올렸다고 생각해요.

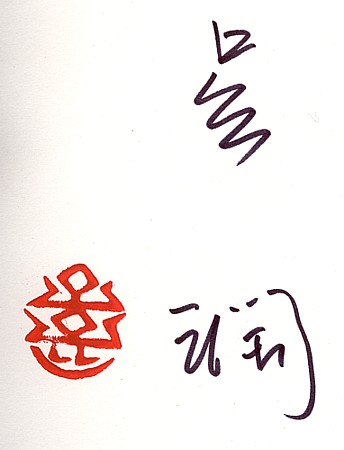

▲오윤님이 손수 쓴 글씨와 낙관입니다. ⓒ 오윤

미술계 내부에서는 오윤을 보는 두 개의 시선이 공존하고 있는 듯하다. 보수적인 진영 쪽에서 오윤은 아예 예술이 뭔지도 모르는 철딱서니 없는 젊은 패거리 중의 하나쯤으로, 대충 무시해도 좋은 이름으로 치부되거나, 아니면 기피해야 할 위험한 경향의 표본이 되는 작가로 인식되어 있는 듯하다. 무시에 의해서든 적대감에 의해서든 오윤은 일종의 '장외의' 작가처럼 되어 있다. 이 점은 지난 몇 년 간 공공 미술행사에서 그를 비롯한 이른바 80년대 미술의 몇몇 주요 작가의 이름이 의도적으로 기피되거나, 처음엔 추천되었다가 후에 슬며시 사라졌던 일로써도 알 수 있다. 또한 그가 속한 그룹의 전시나, 그와 유사한 이른바 `블랙리스트'에 올라있는 작가들의 전시장 대관이 공공연하리 만큼 체계적으로 봉쇄되고 있는 것이 웅변으로 그 실정을 말해 주고 있다. -성완경, 오윤의 붓과 칼(계간미술 1985 가을호)-

"감상을 위한 감상"은 단호하게 내치며 살았던 오윤님이라고 생각합니다. 그러나 그렇게 대쪽처럼 바르고 곧게 살아가는 사람을 '대쪽이 못 되는' 사람들 가운데는 싫어하고 미워하기도 할 거예요. 더구나 '순수-순진'이란 이름을 내걸고 그 안으로 들어오라고 하는 미술가와 평론가들 앞에서 '굴종'하지 않으면 내치는 미술계 흐름에서 오윤님이 갈 길은 어디였을까요.

미술계에서는 자신을 따돌리고 내치고 버린다고 해도, 민중 속으로, 우리들 보통사람들 곁으로 가려는 오윤님이었지 싶어요. 그래서 헌책방에서 천 원 한 장 주고 사서 보는 "풀빛판화시선"에 실린 오윤님 판화를 오려서 벽에도 붙이고 뒷간에도 붙이고 부엌에도 붙이고 일터 벽에도 붙이며 오며가며 어디서든 언제든 즐길 수 있는 그림이 되고자 했다고 생각해요.

물처럼, 바람처럼 어디에서든 누구에게든 살가운 숨결이 될 수 있는 그림으로 말입니다. 잘생긴 사람이든 못생긴 사람이든 돈 있는 사람이건 돈 없는 사람이건 누구에게나 즐길 수 있고 따뜻하고 힘차게 다가가는 그림으로 말이에요.

<3> 판화 "김장"을 보고 "천렵"을 보고 "범놀이"를 보면 웃음이 절로 나옵니다. 우리들이 살아가면서 집안팎에서 언제나 마주하고 즐기고 하는 일이자 놀이거든요. 일부러 웃겨서 나오는 웃음이 아니라 좋아서 못 배기는 웃음, 신나서 못 배기는 웃음입니다. 하지만 "농투산이"를 보면 고되고 고달파서 허리가 휘고 땅바닥에 거의 붙다시피 호미질을 하는 농사꾼 모습을 만날 수 있어요.

▲판화가 오윤님 모습입니다. 일하는 모습을 담은 사진입니다. ⓒ 오윤

하지만 이제는 오윤님 판화를 만나기 참 어렵습니다. 오윤님 판화가 들어간 책만 해도 참 많은 책들이 판이 끊어졌습니다. 오윤 님 판화를 담은 <칼노래>는 도무지 찾아서 볼 길조차 없는 아주 드문 책이 되었어요. 누군가가 다시 찍어서 널리 알리고 나누려는 마음으로 펴내지 않는다면 오윤 그림은 그저 묻히고 우리들 기억 속에만 남는 그림이 되어 버리지 않을까 싶습니다.

제가 <칼노래>라는 책을 처음 본 때가 1998년쯤이 아니었나 생각합니다. 그때 얼핏 스친 뒤 2001년에 둘레에 아는 분 댁에 그 책이 있어서 다시 구경을 했고 얼마 앞서 아는 분에게 이 책을 빌려서 다시 보았습니다. `제 것(소유물)'으로 늘 옆에 두면서 틈틈이 볼 수 있는 즐거움은 맛볼 수 없습니다. 하지만 옆에 둘 수 없기 때문에 눈으로 사진을 찍고 머릿속에 오래오래 간직할 수 있기에 그 느낌은 또 그 느낌대로 좋아요.

머나먼 다른나라나 꿈나라 속 이야기가 아닌 우리들 삶과 이야기에서 그림을 얻어내던 판화가 오윤님이라고 생각해요. 그이는 벌써 세상을 떠나고 없으며 그이가 남긴 딱 하나 있는 작품모음인 <칼노래>도 벌써 세상에서 사라진 책입니다. 하지만 오윤님 판화는 수많은 `싸구려 책' 표지와 부록으로 곳곳에 퍼져서 언제나 우리들 곁에서 활짝 웃으면서 우리들과 어깨춤을 추고 굿판을 벌리지 않나 생각해요.