ⓒ 이선희

그리스어 코스모스(kosmos)는 질서를 뜻하는 말로, 혼돈(混沌)을 뜻하는 카오스(kaos)와 대립되는 말입니다. 혼돈의 세계에서 질서의 세계로, 어둠의 세계에서 빛의 세계로 나아가는 시간을 여는 꽃, 그래서인지 국화과에 속하는 코스모스는 단일식물(短日植物)로서 낮의 길이가 짧을 때, 즉 어둠이라는 시간의 길이가 길 때 피어나는 꽃입니다.

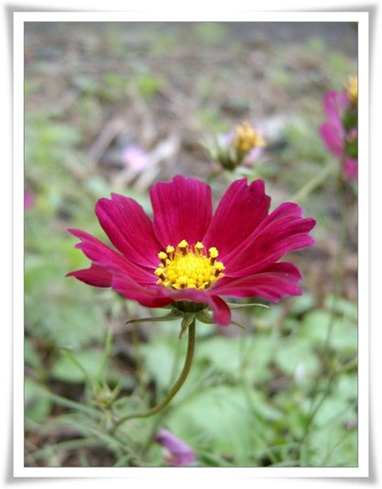

코스모스(Cosmos)라는 명칭은 그리스어의 코스모스(Kosmos/질서,조화)에서 유래된 것인데 아름다운 8개의 꽃잎이 질서있게 자리잡고 있는 모습에서 유래된 것으로 추축이 됩니다.

코스모스가 길가에 무성하게 피어날 무렵이면 학교를 마치고 돌아오는 길 활짝 핀 코스모스를 한 송이 꺽어, 8개의 꽃 이파리 중에서 4개를 엇갈리게 떼어내고는 공중에 '휙!'하고 던지면 바람개비처럼 빙글빙글 돌면서 땅으로 떨어졌습니다. 빨간 색은 빨간 바람개비가 되어, 분홍색은 분홍바람개비가 되어, 하얀 색은 하얀 바람개비가 되어 빙글빙글 돌았습니다.

마치 우주선을 보는 듯도 합니다. 한 송이 꽃마다 수없이 맺혀지는 씨앗을 보면서 아무리 꺽고 또 꺽어도 내년에 이 자리에 코스모스가 분명히 다시 필 것이라는 믿음같은 것들이 있었습니다. 그러나 점차 도시화되면서 하나 둘 사라지기 시작하더니 그 흔하던 코스모스도 검은 포도아래 깊은 잠에 빠져들었습니다.

위에서도 말씀드렸지만 '카오스'와 상반되는 의미의 '코스모스', 어둠의 시간이 길어야 피어나는 국화과의 꽃 코스모스, 우리의 역사에도 세계의 역사에도 코스모스가 화들짝 피어나야 할 것만 같은 어두운 죽음의 시대를 살아가고 있는 것은 아닌지 모르겠습니다.

ⓒ 김민수

코스모스는 국화과라고 말씀을 드렸습니다. 국화과의 식물은 가을에 피어납니다. 가을은 결실의 계절이요, 이른봄부터 한 송이 꽃을 피우기 위해 수없이 많은 인내의 시간을 보내며 기다리고 또 기다리다 피어나는 꽃이 바로 가을꽃입니다.

신이 제일 처음 만든 꽃이 코스모스였다 합니다. 그런데 처음 만든 작품이라서 조금 서툴었나봅니다. 어딘가 가냘픈 것 같기도 하고, 단순한 것 같기도 하고, 마음에 들지 않아서 이것저것 여러 가지 꽃을 만들어 보았다고 합니다. 그래서 이 세상에는 여러 가지 꽃이 생겨났다고 합니다.

그러다가 제일 마지막으로 만든 꽃이 바로 국화꽃이었다고 합니다. 국화는 식물중에서 가장 고등한 식물이라고도 하니 그럴듯한 이야기이기도 합니다. 위에서 말씀 드렸듯이 코스모스도 국화과의 식물입니다.

소설을 쓸 때 처음 시작했던 그 곳으로 돌아와 결론을 맺는 것처럼, 국화과의 꽃 코스모스를 만들기 시작했던 신이 맨 마지막에 또다시 국화과의 꽃을 만듦으로 우주에 꽃을 가득 선물해 놓았습니다.

ⓒ 김민수

코스모스의 꽃말은 '소녀의 순정, 순결, 진심, 애정'이랍니다. 사춘기 머슴아들의 개구진 모습들 보다는 사춘기 소녀들의 모습을 닮은 코스모스는 꽃에 비해서 줄기가 가늘고, 바람에 하늘거리는 모양새로 인해서 소녀들의 가슴에 센티멘탈을 한 웅큼 선사하는 꽃이기도 합니다. 가을은 이별의 계절이기도 합니다. 낙엽을 보내며, 또 가는 계절을 보내고 맞이하면서도 여전히 이별같은 아련함과 애틋함이 묻어있는 계절에 피어나는 코스모스, 그래서 코스모스가 만발한 언덕에서 사랑하는 이들이 헤어지고, 코스모스가 비바람에 꺾이는 날 병든 소녀가 죽어간다고도 합니다.

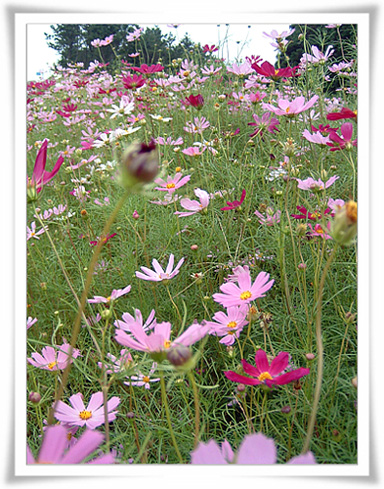

코스모스는 여러 가지 색깔이 어우러져 피어있어야 제 멋을 냅니다.

한 가지 색으로만 피어있는 경우를 보질 못했습니다. 대표적인 색깔이 붉은 색, 분홍색, 하얀 색입니다. 자기만의 색깔을 가지고 있으면서도 서로 어울려야 더욱 더 아름다움을 극대화시키는 꽃입니다.

코스모스는 한해살이 풀입니다. 단 한 해를 살아도 이렇게 우주적인 조화와 질서를 거스르지 않고 진지하게 살아갑니다. 그래서 그렇게 또 피어나고 다시 피어나도 늘 조화롭게 피어나는 것이 아닌가 싶습니다.

이에 비하면 우리 인간들은 순간의 것들을 위해서 지나치게 많은 것을 도박하듯이 걸어버립니다. 순간에 불과한 것, 그것만 있으면 무엇이든지 다 포기해도 좋다고 착각하며 살아가기도 합니다. 결국 이러한 모습은 비자연이요, 부자연이고 우주적인 질서를 거스릅니다. 서로 조화를 이루며 살지 못하고 서로 공격하며, 서로 경쟁하면서 살아갑니다. 그래서 결국 어디를 향해서 달려가고 있는 것인지 조차도 모르고 살아갑니다.

ⓒ 김민수

강진규님의 <코스모스>라는 시가 있습니다. '길가에서나/ 개천 둑에서도 그 마음은 자라나....'하는 구절에서 코스모스의 강인한 생명력과 꽃을 피우기 위한 진지함을 느낄 수 있습니다.

흔들리고 싶어서라고

나부끼고 싶어서라고

가느란 몸둥이에

키만 덜썩 컸다

높푸른 하늘

싱그런 바람 한 점

마시고 싶어서라고

위만 쳐다 보며 살고 있다

혼자서는 외로워 가지 못할 세월 속에

무리로 어울려도 나를 찾지 못하는

그리움이 지쳐 쓰러지고 나면

길가에서나

개천 둑에서도 그 마음은 자라나

세월의 빈 자리만 메우고 있나

그리움에 깊어만가는 생각의 흔적들

한테 어울려 꽃은 피고

다시 꽃은 져 천지사방 울음소리

울음의 말발굽 소리

ⓒ 김민수

늦은 가을까지 피어있는 코스모스, 비록 남녘 땅이긴 하지만 눈 소식이 있는데도 제주에는 아직도 길가에 코스모스가 한들한들 피어있습니다. 언제까지 그 가녀린 줄기에 우주의 질서를 담고 있을런지, 이렇게 추운 겨울에 꽃을 피우고 있다는 것이 우주적인 질서를 깨뜨리고 있는 것은 아닌지 돌아봅니다.

아니, 어쩌면 신이 처음 만든 꽃 그 꽃으로 신의 정원을 장식하기 위해서 올해 마지막 꽃으로 남겨놓았는지도 모를 일입니다.