ⓒ

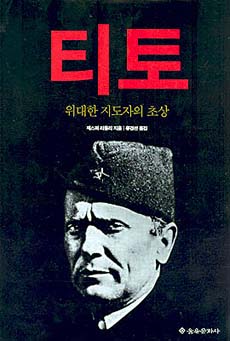

인류 현대사에서 '독재자'의 진정한 의미는 무엇일까? <티토-위대한 지도자의 초상>의 마지막 장을 덮으면서 새삼 반문해 보는 의문이었다. 이 책은 유고 공산당을 창당한 이후 '빨치산' 지도자로 히틀러의 나치에 항전했던 티토가 전쟁 영웅으로 개선하여 대통령이 되고 1980년 88세를 일기로 세상을 떠나기까지를 다루었다. 무려 43년 동안 유고연방을 강력한 카리스마로 이끌었던 티토의 파란의 역정(歷程)을 섬세한 필치로 엮어내고 있다.

전후 냉전 시기에 35년 동안 유고연방 대통령으로, '제3세계'와 '비동맹' 국가들의 지도자로 세계 인민의 추앙을 받았던 인물, 요지프 브로즈 티토(Josip Broz Tito, 1892-1980)의 일대기는 불행한 지도자만 보아왔던 우리에게 많은 것을 돌아보게 한다. 존경 받는 대통령을 한 번도 가져보지 못한 우리에게 '유고의 아버지'로 불리는 티토는 부러움의 대상이 아닐 수 없다.

미국과 소련이 지배하는 제국주의 각축장, 냉전 시대 열강 구도의 틈바구니에서 독자적인 외교 노선으로 유고의 독자적 중립성을 탄탄하게 지켜냈고 제3세계 국가들에게 '식민지 해방'이라는 희망의 등불이 되었던 인물, 티토는 우리에게 여러 가지 이미지로 각인되어 있다. 공산주의자, 민족주의자, 그리고 부인할 수 없는 '독재자'였다는 것이 우리가 지금까지 지녀왔던 '티토'에 대한 '고정 관념'이 아니었나 한다.

마르크스-엥겔스 신봉자였다는 점에서 그는 분명 공산주의자였고, 스탈린에 대항했다가 동구 공산권 9개국 연합 '코민포름'에서 추방당하는 아픔 속에서도 윈스턴 처칠의 영국을 '세계 공산주의의 적'으로 규정함으로써 서방 국가들의 도움을 받지 못했다는 점에서 그는 철저한 민족주의자였던 것이 아닐까.

티토는 오랜 동료이자 정적이었던 밀로반 질라스(Milovan Djilas)가 유고 공산주의를 비판하고 민주적 사회주의 정당제 도입과 민주적인 정부를 요구했을 때 그를 숙청하는 등 "유고연방 단합을 해치고 체제에 대한 도전을 결코 용납하지 않았다는"점에서 '독재자'라는 비난에서 결코 벗어날 수 없었던 것도 사실이다.

그러나 '발칸의 화약고'로 불렸던 유고연방을 35년간 통치하면서 '민족간 화합'이라는 숭고한 정치적 이념과 독특한 중립노선으로 '평화'를 정착시키고 동구권 선진국으로 경제성장을 이끌었던 티토를 단순한 독재자로 규정하기에는 무리가 따를 것 같다는 생각이 든다.

그는 '1개의 연방, 2개의 언어, 3개의 종교, 4개의 민족, 5개의 국경, 6개의 공화국'을 성공적으로 '통합'하는 데 성공한 대통령이었다는 평가를 듣고 있다. 티토가 죽은 이후 연방은 5개의 나라로 갈라졌다. 크로아티아, 슬로베니아, 마케도니아, 보스니아, 세르비아-몬테네그로로 갈라진 이후 이어지는 피로 얼룩진 민족 분열과 학살, 내전은 옛 유고연방이 다시 '발칸의 화약고'로 부상하고 있음을 확인시켜주고 있다.

티토의 사망은 '티토 통치 35년 평화'를 원점으로 되돌려놓고 말았다. 티토가 그토록 우려했던 '민족간 화합'은 깨졌으며, 유고 내전은 20만명의 사망, 실종자를 낳았고 인구의 절반을 난민으로 전락케 했다. 이것이 우리가 알고 있는 '보스니아 내전'이었고, 또 다시 100만 명 이상을 국제 난민으로 내몰았던 '코소보 내전'을 낳았다. 이 과정에서 발생한 민족-종교적 이데올로기가 빚은 대량 학살은 우리에게 그저 '인종 청소'라는 단어로 각인되어 왔을 뿐이다.

1980년 티토가 사망했을 때, 지미 카터 미국 대통령은 "세계 정치 무대에서 우뚝 섰던 티토 대통령의 유고 중립 정책을 지지한다"고 말했고 영국의 대처 수상은 "제2차 대전에서 영국의 튼튼한 지원자"였다고 애도했다. 그런가 하면 헬무트 슈미트 독일 수상은 "티토야말로 유고의 독립을 지켜낸 위대한 전사"였다고 극찬을 아끼지 않았다. 소련 언론 또한 "위대한 지도자"라고 높이 평가했다.

"부르주아 자본주의 횡포도 싫지만 스탈린과 소련의 만행에도 눈감을 수 없었다"는 티토의 육성이 아련히 들리는 듯하다. 그는 공산주의 이상에 철저하면서도 현실 감각이 뛰어난 정치인이었고 발칸의 평화를 온 몸으로 실천한 독특한 카리스마의 지도자였다. 5명의 부인에게서 태어난 티토의 아들 2명 중 큰 아들은 전쟁에서 한 팔을 잃었지만 둘째 아들과 함께 평범한 공장 노동자로 일하면서 아버지의 뜻을 평생 따랐다.

티토는 가족에게 특권을 일절 인정하지 않고 부와 권력에서 철저하게 차단한 정치가로 후세 사람들을 놀라게 했다. 티토가 두 아들에게 남긴 유산은 자신의 헌 양복 한 벌씩이 전부였다고 한다. 그나마 만년을 함께 보낸 부인에게는 아무 것도 없었다는 것이다. 그래서 세상 사람들은 티토를 단순한 공산주의자나 독재자로 매도하기 이전에 그에게서 참된 민족주의 정치 지도자 상을 재발견하고, 반면교사로 삼는 것인지도 모를 일이다.

덧붙이는 글 | 대한민국의 타락한 '정치 풍년'에서 유고연방을 35년간이나 '평화'로 이끌었던 티토를 돌아보는 일이 남의 일처럼 느껴지지 않아서 이 글을 올렸습니다.