▲기사 제목으로 노 대통령 이름을 '노무'(Roh Moo)로 적은 3월 13일자 Die Presse ⓒ 배을선

한국에는 별로 관심 없는 오스트리아

대통령 이름도 틀리는 언론, 한복은 일본의 민속의상?

그렇다면 오스트리아는 한국에 대해 얼마나 알고 있을까?

노무현 대통령의 탄핵안 문제가 불거졌던 지난 3월 오스트리아의 주요 4대 일간지 중 하나인 ‘디 프레세’(Die Presse)는 3월 13일자 국제 6면에 한국관련 기사를 실으면서 노무현 대통령의 이름을 ‘노 무’(Roh Moo)로 표기했다.

“국회가 대통령 ‘노무’를 파면시키다”라는 제목의 이 기사 안에는 대통령의 이름이 ‘노무현’(Roh Moo Hyun)으로 제대로 적혀져 있으나 제목으로 뽑힌 ‘노 무’를 분석해보자면 어디서부터 어디까지가 성(姓)이고 이름인지도 인식하고 있지 못한 게 분명하다. 한국 언론이 노 대통령을 단지 ‘盧’(노)라고 표기해 청와대가 문제를 제기한 것에 비교하자면 ‘노 무’는 용서될만한 단발성 실수일까?

그 뿐만이 아니다.

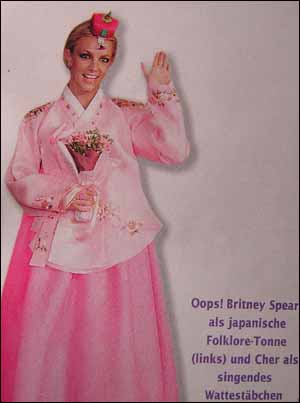

▲브리트니 스피어스가 일본의 민속의상을 입고 있다? ⓒ 배을선

역시 주요 일간지 중 하나인 'Kurier'(쿠리어)의 토요일 특별 섹션 ‘Frei Zeit’(프라이 자이트)는 방한한 브리트니 스피어스가 입은 한복을 ‘일본의 민속 의상’으로 소개했다.

현재 오스트리아는 ‘웰빙’ 문화의 보급으로 인해 ‘요가’, ‘침술’, ‘태권도’ 등의 아시아 문화에 무척 심취해있지만 아시아인의 한 사람으로 판단하자면 ‘수박 겉 핥기’라고 부를 수 있을 것이다. 'Woman'이라는 한 여성잡지는 ‘아시아풍 인테리어로 정원을 바꿔보세요’라는 테마의 기사 제목으로 ‘사요나라 차이니스’(잘 가라 중국)라고 쓸 정도니 말이다.

아시아라고 하면 대부분 일본과 중국을 떠올리고 태국과 중국 등지로 저렴한 아시아 여행을 떠나는 오스트리아 사람들에게 한국은 관심 밖의 나라일 뿐이다. 오스트리아 주재 한국대사관의 유철준 홍보관은 “오스트리아와 한국은 정말 좋은 관계를 유지하고 있지만 오스트리아는 한국에 별로 관심이 없습니다”라고 설명한다.

유명한 아시아 식당 주인은 거의 한국인

그러나 식당은 대부분 일식당

그도 그럴 것이 이곳에는 한국과 관련된 것들이 별로 없다. 심지어 한국의 맛깔스런 음식도 일본의 대표적인 음식인 ‘스시’(회)와 ‘마끼’(김밥)에 가려져 있다.

비엔나의 유명한 아시아식당의 소유자는 대부분 한국인이지만, 아이러니하게도 이 식당들은 거의 일식당들이다. 비엔나 중심가와 근교에 많은 체인점을 두고 있는 오스트리아의 대표적인 일식당 ‘Tokori'(도코리)와 ’Akakiko'(아카키꼬)는 한국인들이 소유하고 있는 대표적인 식당임에도 불구하고 한국음식이라고는 ‘불고기벤또’와 ‘김치’가 전부다.

또한 크고 작은 다른 식당들도 ‘Japanisch und Koreanisch Restaurant'(일식·한식당)이라는 간판으로 일식을 앞세워 요식업을 하고 있는 형편이다.

이러한 현상에 대해 한 식당의 관계자는 “워낙 일본인 관광객들이 많다보니 한식을 내세워 장사를 하면 수지가 맞지 않는다”며 입을 열었다. 또한 “이곳에서의 일본 명성에 한국이 따라가지 못하는 것은 사실이나 상당수의 일본 관광객들로 인해 이곳 한인들이 덕을 보고 있다”며 “유럽인들은 매운 한국음식보다 간소한 일본음식을 더 선호해 타국에서 자리를 잡고 먹고살기 위해서는 어쩔 수가 없는 일”이라고 덧붙였다.

이런 이유 때문일지 몰라도 상당수의 오스트리아인들은 한국과 일본의 음식이 거의 같다고 간주하는 경우도 많다.

▲비엔나 9구에 자리한 'Kim Kocht' 레스토랑. ⓒ 배을선

한국인이 직접 요리하는 레스토랑

예약을 위해 3개월을 기다리는 오스트리아

이런 가운데 오스트리아에 조용히 한국 붐을 일으키는 한 명의 여자가 있다. 바로 ‘킴 코흐트’(Kim Kocht) 레스토랑의 김소희씨다.

19년 전 패션을 배우기 위해 오스트리아에 온 김씨는 패션계의 보수성에 질려 요식업으로 전환한 특이한 이력을 가지고 있다. 오스트리아에서 식당영업 자격증을 따고 한국에서 일식 요리사를 데려와 96년 처음 문을 연 ‘소희스시’는 지금의 레스토랑 ‘킴 코흐트’의 전신이라 할 만하다.

그러나 주인 따로 요리사 따로인 시스템이 효율적이지 않은데다 매일 스시를 만들기 위해 생선과 씨름해야하는 단조로움에 질려버린 김씨는 미국, 영국, 프랑스, 스페인 등 세계 각지의 최고급 레스토랑을 다니며 홀로 자신만의 요리법을 연구하고 터득했다.

유럽인들의 입맛에 맞춘 한국식 퓨전이 바로 그녀가 창조해낸 요리다. 그리고 2001년 문을 연 레스토랑 ‘김 코흐트’는 현재 테이블 예약을 위해 3개월을 기다려야하는 오스트리아의 가장 유명한 레스토랑이 되었다.

‘킴 코흐트’ 레스토랑을 열기 전에도 그녀는 오스트리아 요식업계에서 이미 중요한 인물이었다. 그러나 이제 그녀의 레스토랑은 오스트리아 사람들이 꼭 한번 와보고 싶은 곳이 되었으며 그녀의 이름은 한국을 알리는 역할도 수행하고 있다.

뇌물까지 줘가며 테이블 예약하려는 손님도 있어...

장관도 유명인사도 ‘원칙’대로 기다리게 해

▲김소희씨. 직접 요리하느라 매일 레스토랑 문을 여는 것은 불가능하다. ⓒ 배을선

그녀의 레스토랑은 크지 않다. 손님을 위한 테이블 8개로 시작한 레스토랑은 현재 10개의 작은 테이블이 다닥다닥 붙어있다. 그녀의 요리공간인 좁다란 주방도 홀에 위치한다. 3코스 요리가 겨우 37유로, 한국 돈으로 약 5만원 정도의 가격이다. 식당만 쓱 하고 쳐다보면 별다른 특별함을 찾아볼 수 없다.

도대체 무엇이 ‘킴 코흐트’를 이렇게 유명하게 만들었을까?

김씨는 자신의 성공 비결이 “언제나 새로운 음식을 연구하고 도전하며 끊임없이 좋은 아이디어를 찾는 것”에 있다고 말한다.

일식을 주요 메뉴로 내세우고 일본식 이름의 레스토랑으로 손님을 맞이하는 다른 레스토랑과는 달리 김씨는 자신의 성(姓)인 ‘김’(Kim)과 요리한다는 의미의 독일어 ‘Kocht'(cooks)를 조합해 ’김이 요리합니다‘라는 매우 직접적인 의미의 간판을 내걸었다.

이름 그대로 그녀의 레스토랑에는 요리사가 그녀 단 한 명뿐이다. 그녀를 돕는 어시스턴트, 설거지 담당, 그리고 웨이터, 이렇게 4명이 꾸려가는 레스토랑은 일주일에 3번, 즉 수·목·금요일 저녁 때만 문을 여는 독특한 시스템을 가지고 있다.

▲'Kim Kocht' 레스토랑의 내부. 아주 작은 공간에 작은 테이블이 다닥다닥 붙어있다. ⓒ 배을선

“제가 혼자 요리를 하기 때문에 매일 레스토랑의 문을 열 수가 없습니다”라는 게 김씨의 설명이다. 일주일에 단 3번, 그것도 저녁 때만 문을 여는 레스토랑은 오스트리아 사람들의 흥미를 끌어냈고 한번쯤 와보고 싶은 사람들의 예약신청은 한 달, 두 달, 아니 세 달을 기다려야 하는 경지에까지 도달했다. 어떤 이들은 테이블 예약을 위해 뇌물(?)을 주려고도 하지만 그녀는 원칙대로 그들을 기다리게 한다.

지난 5월 5일에는 석 달간 예약이 근 하루만에 끝나버렸다. 레스토랑의 인기가 이 정도니 오스트리아의 하인즈 가서(Heinz Gasser) 재무부장관도 예약을 위해 상당기간을 기다려야 했고 김씨는 특별히 오스트리아 수상의 관저에까지 가서 직접 요리를 하기도 했다.

자만이 아닌 겸손이 미덕

한국을 알리는 홍보역할까지 수행

비록 그녀의 요리가 일명 ‘퓨전’이라고 불릴지라도 그녀가 요리하는 모든 음식은 한국의 음식을 바탕으로 한다. 한국의 진맛을 전하기 위해 엄청난 분량의 쌀은 언제나 한국으로부터 수입해온다.

그녀는 한국의 토산품인 인삼으로 색다른 맛의 건강음식을 만들어내고 손님들에게 직접 피드백을 받기도 했다. 예약도 없이 무작정 찾아오는 손님들을 위해서는 레스토랑 옆에 마련된 스튜디오에서 비빔밥 등의 요리를 저렴한 가격에 제공한다.

하루에 3~4시간 밖에 자지 못한다는 김씨에게 기자는 ‘주로 무엇에 돈을 투자하는가’라고 물었다. 김씨는 “아이디어에 투자한다”고 대답했다.

“돈이 있다면 벤츠 자동차, 루이 뷔똥 가방 왜 못사겠어요? 하지만 그런 것들은 내가 죽었을 때 무덤 속으로 가져갈 수 없는 허무한 것들입니다. 아이디어에 투자하고 사람들을 즐겁게 하고 또한 한국의 문화를 알릴 수 있다면 나 혼자 벤츠와 루이 뷔똥을 사서 기뻐하는 것보다 더 값진 게 아닐까요?”

▲'Kim Kocht' 레스토랑의 홀 한켠에 마련된 주방. ⓒ 배을선

레스토랑을 찾는 손님의 절반 이상이 오스트리아의 상류층임에도 불구하고, 또한 오스트리아에서 그녀가 갖고 있는 명성에도 불구하고 김씨는 ‘자만’하지 않았다. 화장기 없는 얼굴에 경상도 사투리가 매력인 작고 가냘픈 한국 여성의 손끝에서 한국의 ‘맛’과 ‘멋’이 유럽대륙에 전해지고 있다.