▲석교 ⓒ 안병기

남해에는 여러 차례 다녀갔지만 화방사는 처음 길이다. 절 아래에 있는 주차장에서 차를 내려 돌다리를 건너 화방사로 가는 언덕받이를 올라간다. 지은 지 오래 돼 보이지 않는 일주문을 지나 약수터 옆 돌다리를 건넌다.

석교를 건너 돌층계를 올라서면 맞은편에 대웅전이 모습을 드러낸다. 그 좌우에는 응진전과 명부전, 칠성각이 마치 대웅전을 호위하듯 서 있다. 사찰은 그 위치에 따라 평지형과 산지형으로 나눌 수 있는데 이곳 화방사는 산지형에 속한다. 산지형은 절을 빙 둘러 석축을 쌓고 그 위에다 당우들을 앉힌다.

▲강당인 채진루. ⓒ 안병기

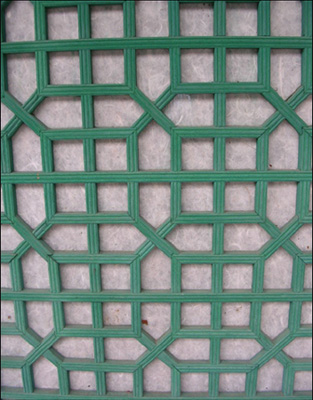

▲강당인 채진루의 귀갑살문 ⓒ 안병기

돌층계가 끝나는 바로 왼쪽에 절의 강당인 채진루가 있다. 정면 5칸 측면 2칸으로 이루어진 채진루는 책을 엎어놓은 듯한 형태의 지붕을 한 2층 맞배지붕 건축으로 경상남도 문화재 자료 152호로 지정되어 있다. 두 차례의 큰 불로 말미암아 이젠 옛 면모를 잃어버린 화방사에서 그나마 지난 흔적을 가늠해 볼 수 있는 당우는 이곳 채진루뿐이다.

채진루의 문은 울거미에 거북잔등과 같은 연속적인 육각형 무늬의 살대를 짜 넣었다. 장생불사를 뜻하는 거북은 십장생의 하나로 이 귀갑살문은 장수를 기원하는 뜻을 지녔다.

채진루를 떠나 대웅전으로 발길을 옮기면 절 마당 한 가운데 새로 조성한 9층 석탑이 우뚝 버티고 서 있다. 아주 환한 흰 빛깔을 띤 모습이다. 저 흰 빛깔이 얼마만큼 많은 눈보라와 비바람, 뇌성벽력에 씻기여야 깊고 중후한 돌맛을 풍기게 될는지 까마득하기만 하다.

▲새로 조성한 9층 석탑 ⓒ 안병기

금산 보리암의 해수관음상을 처음 봤을 적에도 느낀 생각이지만 왜 하나같이 환한 느낌을 주는 화강암을 써서 보는 이로 하여금 새뜩한 느낌과 거부감이 들게 하는 걸까.

같은 화강암이라도 경상도 것은 빛깔이 환하고 전라도 것은 약간 어둡다. 모르긴 해도 어두운 빛깔의 전라도 화강암을 썼다면 저렇게까지 생경한 느낌이 들진 않았을 것이다.

▲대웅전 ⓒ 안병기

1981년 화재로 소실된 대웅전의 원래 명칭은 보광전이었으나 1981년 신축 복원시 대웅전으로 이름을 바꾸었다 한다. 화방사의 가람 배치는 대웅전을 중심으로 좌우에 명부전과 응진전을 두어 삼불전(三佛殿) 형식을 취하고 있다.

우리나라 초기의 사찰들은 탑 영역, 법당 영역, 승당 영역 등으로 그 영역이 뚜렷이 구분되었는데 화방사는 초기 법당 영역의 원형이 어떠했으리라는 걸 시사해준다. 팔작지붕 형태를 한 대웅전은 추녀를 받쳐주는 보조기둥인 활주가 있어 한결 운치가 있다.

▲범종루 목어 ⓒ 안병기

범종루에는 범종과 법고 운판 목어 등 사물이 있다. 화방사 목어는 용두어신(龍頭魚身)의 형태로 여의주를 물고 있는 형상이다. 목어가 여의주를 물고 있는 것은 무장무애(無障無碍) 대자재(大自在)를 얻은 물고기 즉 중생을 상징한다. 또한 범종루 옆 석축 위 대밭 앞에는 작은 석불이 무념무상에 잠긴 듯 절 아래를 굽어보고 있어 산사 풍경을 더욱 적요롭게 한다.

범종루 옆으로는 계류가 흐르는데 작은 다리가 하나가 걸쳐져 있다. 그 다리를 건너면 천연기념물 제152호로 지정 보호되고 있는 산닥나무 자생 군락지가 나온다.

약 3천평의 산자락에 군집되어 있는 산닥나무는 팥꽃나무과에 속하는 낙엽관목으로서 키가 다 자라야 1m 내외밖에 되지 않는 작은 나무이다. 산닥나무는 “딱나무”라고도 하는데 나무를 분지르면 “딱”소리가 난다해서 지어진 이름이라 한다.

▲천연기념물 152호 산닥나무 자생지 산닥나무 ⓒ 안병기

닥나무 꽃은 7~8월에 노란색으로 되는데 잎이 마주나며 타원형이어서 광대싸리 나뭇잎과 흡사하다. 나무껍질의 인피섬유와 뿌리의 섬유질이 질기고 튼튼하여 한지원료 쓰인다.

나 어렸을 적엔 한겨울 빙판 위에서 팽이 싸움을 벌이곤 했다. 헝겊으로 된 팽이채는 팽이를 한참 세게 치다보면 끊어지기 일쑤지만 닥나무 껍질로 만든 팽이채는 쉬 끊어지는 법이 없어 즐겨 사용했다.

화방사는 오랫동안 이순신 장군의 제사를 올렸다는 기록이 있으며 채진루 안에는 높이 3m 폭 1.6m로 충무공의 충절을 기리는 내용의 1300여자로 된 “이충무공 충렬묘비”가 있다. 충렬사에 서있는 비문 탁본하여 복원한 것이라 한다.

그렇게 유서 깊었던 절 화방사는 이제 옛 절의 그윽한 맛을 잃어버렸다. 새로 지은 당우들은 쉬 정이 가지 않는다. 무엇이든 새것은 사람을 질리게 하는 구석이 있다. 그러므로 절이 왜 이리 옛맛이 나지 않느냐고 하는 사람들은 화방사의 장독대나 한번 들여다 볼 일이다.

▲화방사의 장독대 ⓒ 안병기

혹시 아는가. 거기서 우러나오는 된장의 케케하고 묵은 냄새를 맡으면 옛 화방사의 고풍스런 모습이 떠오를지도. 절다운 절 짓기가 얼마나 어려우며 중다운 중 만나기가 어디 쉬운 일이던가. 김영석 시인의 시 <절> 몇 구절을 읊조리며 마운산 화방사를 떠났다.

절다운 절간 한 채 지으려 한다면

막막한 이 세상 어디에다 지어야 할까

파리한 이마가 무거워서

설핏 기운 눈썹같은 풀잎 위인가

푸른 파도 용마루 위인가

아니면 저물녘 제 그늘이나 밟고 가는

흐르는 강물의 안섶이나 옷고름 끝인가

아무리 생각해도 알 수 없으니

지난 겨울 술취해 쓰러져 자던 자리

인사동께 그 계단 밑에나 세워야 할까

이도 저도 아니면

이따금 홀로 앉아 옛일이나 떠올리는

우리집 뒷산의 상수리나무와

욕지기나 퍼붓던 광화문 어느 술집 화장실

언뜻 바라본 금이 간 조각거울

그 사이 어디엔가

주소도 불명한 채 소슬히 지어야 할까.

김영석 詩 <절> 전문