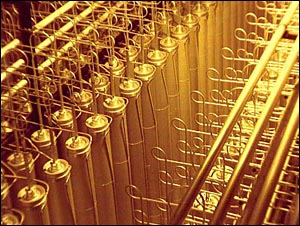

▲원심분리기 ⓒ 미국과학자협회

더구나 최근에는 부시 행정부가 제시한 유력한 정황 증거에 대해서 파키스탄과 국제원자력기구(IAEA)가 부인하기도 했다. 부시 행정부는 파키스탄의 '핵무기 아버지'라고 일컬어지는 A.Q 칸 박사가 북한에게 원심분리기 원형과 설계도를 제공했다는 진술을 확보했다고 주장했지만, 파키스탄 정부는 이를 부인했다.

또한 "IAEA가 북한이 리비아에 우라늄 헥사플루로이데(UF6)를 수출했다는 증거를 확보했다"는 정보를 <뉴욕타임스>에 흘리기도 했지만, IAEA는 이와 같은 보도를 부인했다. 부시 행정부의 강력한 정치적 동맹국인 파키스탄과 유일한 국제감시기구인 IAEA마저도 부시 행정부를 곤혹스럽게 만든 것이다.

안 그래도 이라크 대량살상무기 정보 조작으로 신뢰가 땅에 떨어진 부시 행정부로서는 북한의 우라늄 농축 문제마저도 불확실한 정보에 의존한 '과잉 대응'으로 판명된다면, 더욱더 궁지에 몰릴 수밖에 없다.

이러한 상황에서 부시 행정부가 북한의 우라늄 농축 프로그램이 '핵무기용'이라는 단정에서 한발 물러나 '평화적 이용'이라는 가능성을 열어 둔 것은, 그나마 정치적 체면을 살릴 수 있는 유일한 방책이라고 해도 과언이 아니다. 어쨌든 북한이 우라늄 농축 기술 보유를 시도했다는 점에서 자신의 주장이 틀린 것은 아니라고 말할 수 있는 근거를 가질 수 있기 때문이다.

'무조건 항복 요구'에서 '정치적 타협'으로

물론 부시 행정부가 북한의 우라늄 농축 문제에 대해 유연한 입장을 취했다고 단정하는 데에는 신중해질 필요가 있다. 아직 2기 부시 행정부의 외교안보팀이 확정되지 않았다는 점에서 이러한 입장을 미국의 공식적인 정책이라고 보기는 어렵기 때문이다. 또한 대외적으로 유연한 제스처를 취하면서 북한을 압박하고자 하는 의도에서 나온 것일 수도 있다.

그러나 분명한 것은 북한의 우라늄 농축 문제는 '무조건적인 항복(unconditional surrender)'을 추구할 사안이 아닐뿐더러, 부시 행정부 일각에서도 정치적 타협점을 염두에 두고 있다는 점이다. 부시 행정부가 2기 때에도 실체가 불분명한 우라늄 농축 문제에 집착하면서 정작 중요한 플루토늄 문제를 방치할 경우 미국 안팎의 비판은 더욱 거세질 수밖에 없기 때문이다.

따라서 가능성의 공간은 예전보다 넓어졌다고 할 수 있다. 그리고 노무현 정부는 바로 이 점을 주목해야 한다. 우라늄 농축 문제와 관련해 부시 행정부가 북한으로부터 항복을 받을 수 없다는 점을 인식시키면서 양측의 체면을 살릴 수 있는 정치적 타협을 모색하는 것이 현실적이라는 점을 주지시켜야 한다는 것이다. 또한 북한에게도 계속 부인만 할 것이 아니라, 의혹을 해소할 의사가 있다는 정치적 양보를 이끌어내는 노력도 중요하다.

실제로 우라늄 농축 기술은 근본적으로 '이중용도'로 사용될 수 있다는 점에서 이러한 접근법은 더욱 현실성을 갖는다고 할 수 있다. 우라늄 235를 90% 이상으로 농축하면 핵무기 제조로 사용할 수 있고, 저농축 우라늄은 경수로의 원료나 농업용, 의학용으로도 사용되기도 한다.

따라서 남한이 향후 핵연료 제조 기술의 확보 가능성을 염두에 두고 R&D 수준에서 우라늄 농축 실험을 했다는 것과 비슷한 맥락으로, 북한이 향후 경수로에 사용될 핵연료를 마련하기 위해 우라늄 농축 기술 확보를 시도했다고 정리하면 북핵 문제는 의외의 돌파구가 열릴 수 있다.

노무현 대통령은 'LA 발언'을 시발로 3주간의 해외 순방을 통해 북핵 문제 해결 원칙을 분명히 했다. 이에 대한 논란이 없었던 것은 아니지만, 부시 대통령의 재선 이후 불확실성이 고조되던 한반도 정세를 안정화시키고 한국 주도의 역할을 모색하기 시작했다는 점에서 적지 않은 의의가 있다고 볼 수 있다.

이것이 총론 수준의 해법을 밝힌 것이라면, 이제는 각론을 가다듬어야 할 차례이다. 사안 하나하나에 대한 북미간의 입장차이를 보면 그 간극이 너무나도 크기 때문이다. 이러한 점에서 '2차 핵위기'의 시발점인 우라늄 농축 문제에 대한 절묘한 해법 모색은 한국의 주도적 역할에 의미 있는 출발점이 될 것이다.