▲천왕각서 바라본 두 번째 석교 ⓒ 안병기

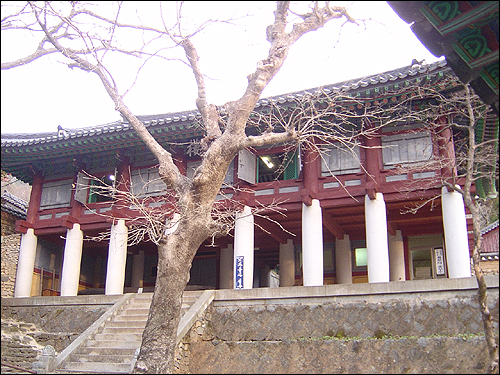

이번에는 돌다리가 약간 언성을 높여 타이르듯 속삭인다. 그깟 속세의 묵은 찌꺼기 따위를 버리기가 그토록 어렵냐고. 두 번째 석교를 건너고 나면 봉서루라는 매우 위엄 있는 2층 누각이 기다리고 있다.

용문사는 일주문에서 천왕문을 거쳐 봉서루로 진입하기까지의 동선이 매우 짧다. 아마도 용문사를 설계했던 사람은 이 도입부의 단조로움을 극복하기 위한 방편으로 2개의 석교를 만들기로 작정했는지도 모른다.

거기에 덧붙여 두 번째 석교에 이르러서는 거의 직각에 가깝게 꺾어지게 함으로써 다리를 건너는 사람이 심리적으로 도입부가 매우 긴 것처럼 느끼도록 극적인 반전을 꾀했을 것이다.

▲봉서루 ⓒ 안병기

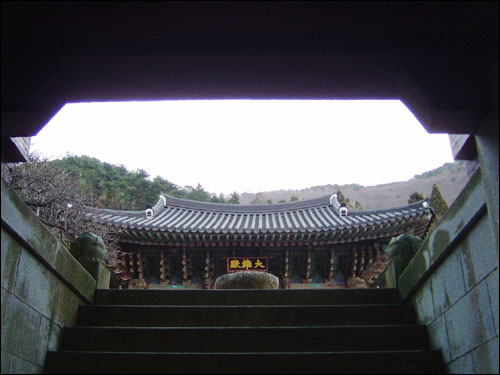

어두운 봉서루 밑을 지나간다. 계단으로 된 누하문(縷下門) 한 발짝 두 발짝 딛고 올라간다. 올라갈수록 쏟아져 들어오는 빛이 양이 많아지고 사위가 점점 환해지기 시작한다. 이윽고 계단 중간에 올라서자 대웅전이라 쓰인 현판이 보이고 날아갈 듯 떠 있는 대웅전의 지붕이 눈에 들어온다.

▲누하문(樓下門) ⓒ 안병기

어둠과 빛은 극명한 대조를 빚어낸다. 어둠은 사람을 긴장시키며 빛은 그 긴장으로부터 놓여나게 한다.

봉서루 누하(樓下)의 엷은 어둠은 절로 들어가는 사람의 마음 속에서 잠시 긴장을 유발한다. 그렇게 해서 속(俗)의 공간에서 성(聖)의 공간으로, 차안(此岸)에서 피안(彼岸)으로 몸을 들여놓으려는 사람에게 무언의 가르침을 던져준다.

옷깃을 여밀 것, 마음을 가다듬을 것

그리고 은연중 몸을 구부리지 않으면 누하(樓下)의 계단을 오를 수 없게 한다. 부처님이 계시는 극락정토로 들어가려는 자에게 다시 한 번 겸양과 겸손을 가르치는 것이다.

계단은 오르는 자에게 가벼운 상승감을 안겨준다. 아마도 이 모두가 절집을 찾는 사람들에게 더욱 극적인 감동을 안겨주려는 건축적 장치가 아닐까 싶다.

용문사 대웅전은 정면 3칸 측면 3칸이지만 정면 기둥 간격이 더 넓어 장방형으로 되어 있다. 정면 어간이 협간보다 조금 넓어 어간에는 네 짝 교살 분합문을 달고 협간에는 세 짝 교살 분합문을 달았다.

▲대웅전의 화려한 공포와 용두들 ⓒ 안병기

포작은 외 3출목 내 4출목이며 첨차의 길이는 그리 길지 않다. 출목첨차의 하단부는 교두형으로 단순하게 처리되어 있으나 살미첨차는 화려하기 그지없다. 살미첨차는 길게 뻗어 나온 쇠서 위에 연꽃을 사실적으로 조각하여 마치 포작 전체가 연꽃으로 피어나는 듯이 보이게 한다.

대웅전 내부의 천장은 더욱 화려하다. 측면 도리에서 시작된 우미량은 용신(龍身)으로 조각돼 중앙을 향해 힘껏 날아오르다가 대들보에 이르러 용의 머리로 변하는데 용의 눈썹과 뿔, 다리 등이 어찌나 사실적으로 묘사되어 있던지 마치 천장에 몇 마리의 용이 살아서 날아다니는 양 착각을 일으키게까지 한다. 언젠가 남해 서포 김만중 기념 사업회 김성철 회장과 일 없이 용의 숫자를 하나하나 세어 본 적이 있었는데 무려 17 마리나 되었다.

▲대웅전 내부. 아미타불을 주불로 관음보살과 대세지보살을 좌우로 모셨다. ⓒ 안병기

대웅전 수미단에는 아미타불을 주불로 관음보살과 대서지보살을 협시보살로 모셨다. 극락전이라 불러야 마땅할 이곳에 대웅전이란 현판이 왜 걸려 있는지 알다가도 모를 일이다.

▲대웅전에서 본 봉서루 지붕 ⓒ 안병기

대웅전을 나와 잠시 봉서루를 바라본다. 지붕이 내려다보인다. 내려다본다는 것은 풍경을 내 마음 안으로 끌어들여 보듬는다는 뜻인가. 봉서루의 지붕이 사뭇 아늑하고 정답다.

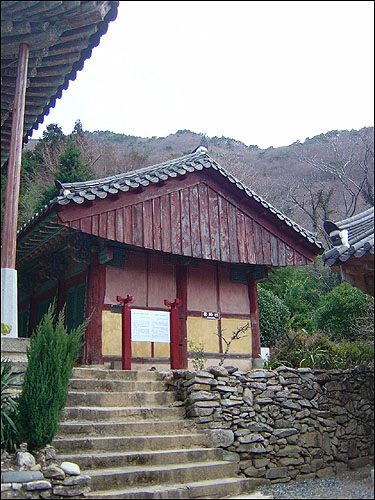

▲명부전 ⓒ 안병기

하직이야/ 하직이로구나/ 시왕산 가시려고/ 하직을 하네/ 살던 집도 하직하고/ 부부일심도 하직허고/ 시왕산 가시려고/ 하직을 하네 (진도 상여소리 중 하직 대목)

대웅전 바로 옆 맞배지붕을 한 전각이 바로 시왕(十王)을 모신 명부전이다. 사람이 죽은 후 시왕 중 다섯 번째 대왕인 염라대왕에게 심판 받는 곳이 바로 명부다.

중앙에 지장보살을 모시고 좌우에 시왕을 모셨는데 어느 절 못지않게 잘 조화를 이루어 보는 이에게 엄숙하고 숙연한 느낌이 들게 한다. 스님들 사이에 동안거나 하안거가 끝나고 지장기도를 하려면 이곳에서 하라는 말이 있을 정도로 유명한 기도처이다.

▲용화전 ⓒ 안병기

▲용화전 석조보살좌상 ⓒ 안병기

명부전을 돌아 나와 조금 더 깊숙이 들어가면 아주 작은 전각이 나타나는데 여기가 용화전이다. 이 용화전에는 석조보살좌상이 봉안되어 있다. 용문사를 중건할 때 경내를 파다가 발견하여 용화전에 모셨다 한다.

후대에 오면서 백회로 덧칠을 하는 바람에 본래의 자연스런 모습을 잃었다. 보살상의 상호는 조금 각진 듯하며 눈과 입이 작은 편이다. 얼굴에 비해 상체가 상당히 긴 형태로 표현되어 있으며 아래로 내려갈수록 풍만한 느낌을 준다.

풍경은 어디 있는가, 추녀 끝에 있는가, 내 마음 속에 있는가

영산전을 둘러보고 다시 대웅전 마당으로 내려섰다. 어디선가 바람이 불어왔다. 그리고 아주 나직이 뎅그렁, 울리는 풍경 소리를 들었다. 풍경은 어디 있는가. 그러나 이 절집 어느 전각의 추녀 끝에도 풍경은 달려 있지 않다.

소리가 나는 곳을 더듬어 들어갔다. 그것은 다름 아닌 나의 마음이었다. 내 마음의 추녀 끝에도 풍경이 하나 달려 있었던 것이다. 그리고 그 풍경은 수시로 내 어리석음을 경계하며 뎅그렁 뎅그렁 소리를 냈지만 난 여태껏 알아채지 못했던 것이다.

난 언젠가 살다보면 번뇌도 한 여름 날의 불두화처럼 피어나 탐스러운 꽃송이가 될 줄 알았으며 오만가지 망상조차도 궁극에 이르면 몸에 이로운 곰팡이 균이 될 줄로 착각하며 살아왔다. 그러니 돌아보면 내 일생이 얼마나 어리석음으로 가득 차 있을 것인가. 이 때 늦은 뉘우침이 산사의 아침을 더욱 무거운 적막 속으로 가라앉혔다.

누구는 펄럭이는 빨래를 보고

깨달았다는데

누구는 물에 비친 제 그림자를 보고

깨달았다는데

누구는 비질을 하다가 깨달았다는데

누구는 콧구멍 없는 소라는

말에 깨달았다는데

누구는 발목이 부러지는 순간 깨달았다는데

누구는 코를 비틀자 깨달았다는데

누구는 오줌싸개같은 놈이라는

욕에 깨달았다는데

나도 펄럭이는 빨래를 보았고

물에 비친 내 그림자를 보았고

비질도 해보았고

콧구멍 없는 소 얘기도 들었고

발바닥이 찢어졌었고

머리가 비틀렸었고

오줌싸개보다 더한 욕도 먹었는데

왜 깨달을 것도 없다는 것을

뼈에 사무치게 깨닫지 못하는지

풍경소리가 바람결에 들려온다

최승호 詩 <풍경소리> 全文

동행했던 남해 서포 김만중 기념사업회 김성철 회장을 따라 종무소로 들어갔다. 김 회장과 안면이 있는 용문사 신도회장이 차나 한잔 하자고 청한 모양이다. 차는 첫 잔은 향(香)으로, 두 번째 잔은 색(色)으로, 세 번째 잔은 맛으로 마신다던가.

내가 처음 차를 마셔본 것은 25년 전 선암사에서였다. 조실 격인 스님이 거처하는 일로향실(一爐香室)에서 남명 스님의 곡차 심부름이나 하며 세월을 죽이던 때였다.

▲겨울에도 푸른 용문사 차밭. 남해에는 마늘밭, 보리밭 등 겨울에도 푸른 것이 많다. ⓒ 안병기

그때 이후 난 누가 뭐래도 선암사 작설차를 제일로 친다. 보성 등지의 개량된 일본 차나무(야부기다種)는 잎이 커서 한 잎 한 잎 따도 되지만, 우리나라 차나무는 잎이 세 개 달린 어린 가지를 줄기 채 따야만 한다. 그렇게 딴 차라야만 줄기에 든 진 맛을 얻게 되는 것인데 선암사 차에는 그런 우리 차의 진수가 아직도 살아 있기 때문이다.

어쩌다 선암사 얘기를 하다 보니 용문사 신도회장도 뜻밖에 남명 스님을 잘 알고 있는 게 아닌가. 한 잔, 두 잔 술이 거나해지면 세랍 일흔 여섯이었던 남명 스님은 자신을 버린 첫사랑 생각에 상처 입은 들 괭이처럼 흐느껴 울곤 했다. 삶의 부질없음과 사랑의 속절없음에 마음이 복받쳐 어느 때는 둘이서 함께 울기도 했다.

이제 내가 살고 있는 이 시대에는 그런 청승과 순정은 존재하지 않는다. 거추장스럽기 때문이다. 그러나 추억은 다 사그라진 잿더미 속에서도 되살아난다. 가슴 한 켠이 금세 달아올라 버렸다.

용문사를 나서는 길에 잠시 부도밭을 들렀다. 농수로(農水路)가 마치 고가도로처럼 지나가는 고개 마루에서 김성철 회장이 차를 멈췄다. 그리고 한참 동안 서포 김만중의 적소(謫所)였던 노도를 바라보다가 다시 가던 길을 재촉했다.