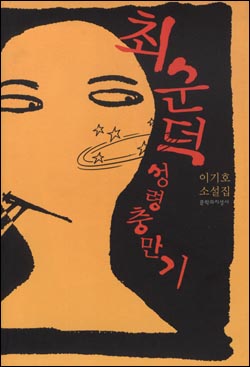

▲<최순덕 성령충만기> ⓒ 문학과지성사

패기 있는 신인작가를 만난다는 것은 책을 좋아하는 사람들에게 특별한 즐거움을 준다. 그런 면에서 이기호의 첫 소설집 <최순덕 성령충만기>을 만난다는 것은 패기가 넘치는 실력 있는 작가를 만날 수 있다는 최상의 즐거움을 갖고 있다.

지난 1999년 월간 <현대문학>으로 등단한 이기호의 소설집에서 확연히 눈에 띄는 점은 '화법'이다. 등단작이기도 한 '버니'는 '랩'이라는 음악 형식을 차용해 보도방 남자와 아가씨의 삶을 그려내고 있으며 표제작이기도 한 '최순덕 성령충만기'는 성경의 어투를 차용하고 있다.

이런 화법들은 쉽게 쓸 수 있는 것들이 아니다. 그럼에도 이기호는 자연스럽게 보여주고 있다. 다른 걸 제쳐두고 이 화법만 본다 해도 신인 작가 이기호의 이름을 인상적으로 기억하게 만들 정도다.

"나는 말없이 계집애들 데리고, 봉고차로 왔어, 좆나게 담배 피며 순희를 기다렸어, 계집애들 투덜대며 순희를 기다렸어, 순희는 한참 후에 나왔지, 가슴팍에 만 원짜리 지폐를 꽂은 채, 바보같이 웃으며, 순희가 왔어, 조수석에 앉으며, 나를 보고 웃어, 웃으면서 랩을 해, 신이 나서 랩을 해…" - <버니> 중에서

"19 최종 학력이 고졸이 된 순덕은 이렇다 할 직장도 갖지 않고 밤낮으로 교회 내에 머물렀으니 월요일부터 주일밤까지 거의 매일 하나님 아래 기거하더라 그 어미와 함께 교회에서 밥을 먹고 교회에서 기도하고 찬양드리고 늦은 밤이 다 되어서야 집으로 돌아가는지라…" - <최순덕 성령충만기> 중에서

하지만 이기호는 눈에 띄는 화법만 갖고 사람들에게 찾아온 작가가 아니다. 경쾌하기도 하고 유쾌하기도 한 화법 뒤에 숨겨진 사람들의 슬픈 얼굴을 때로는 냉소적인 얼굴을 조용하게 내미는 그 솜씨가 일품이다.

맹목적으로 종교에 매달린 끝에 '바바리맨'을 아담으로 여겨 구원하려 한다는 '최순덕 성령충만기'나 뒤통수에 박통의 눈을 갖고 있어 반짝하는 존재로 사람들을 놀라게 하지만 결국엔 그것으로 인해 망해버리는 남자의 이야기를 다룬 '백미러 사나이', 군대와 획일적인 사회의 구성원들 때문에 애꿎은 피해를 당하는 가족의 이야기를 다룬 '발밑으로 사라진 사람들' 등 이기호의 작품 곳곳에서는 유쾌하지만 마냥 유쾌할 수 없게 만드는 냉소적인 시선들이 자리잡고 있다.

흥미로운 점은 저자의 작품에 등장하는 주인공들이 하나같이 막나가는 인물들이라는 점이다. 가진 것 없고 머리에 든 것 없는, 이른바 '하류인생'들이 저자의 소설집을 가득 메우고 있는데 저자는 그들을 묘사하는 데 있어 최대한 희극적인 입장을 취하고 있다. 그래서일까? 울어야 될 상황에서 웃게 만드는 저자의 솜씨는 만만치 않은 역설의 힘을 갖고 있다.

"좆나게 공부만 한 기자 새끼도 보도, 좆나리 이쁜 척하는 앵커도 보도, 줄이면 괜찮아, 줄이면 괜찮아, 말하면 괜찮고, 쓰면은 안 된다, 우리를 욕하면서, 우리 말 다라 쓰는, 바구니 같은 새끼들, 좆나게 폼 잡고 있지만, 내 폼이나 네 폼이나, 엎어치나 메치나, 바구나나 빠구리나…" - <버니> 중에서

"각종 매스컴이 몰려들어 그에게 인터뷰를 요청했으나, 그는 두 눈을 감은 채 묵묵부답이었다. 그저 계속 뒷걸음질칠 뿐이었다. 그의 그런 태도에 할 말을 잃은 리포터는 건강엔 아주 그만이라는, 확인되지 않은 멘트를 세 번이나 반복해서 웅얼거렸다. 그때부터 전국 공원이나 약수터에서 뒷걸음질치는 할아버지 할머니들이 늘어났고, 그런 할아버지 할머니들과 부딪혀 넘어지는 아이들이 기하급수적으로 늘어갔다." - <백미러 사나이> 중에서

'삐딱'하게 세상을 바라볼 줄 알고 그것을 글로 표현해 낼 줄 아는 신인 작가 이기호. 등단 이후 5년여의 시간이 지난 뒤에 나온 첫 소설집 <최순덕 성령충만기>는 힘 있는 신인 작가의 등장을 알리는 것과 동시에 기대할 만한 작가의 행보를 알려주고 있다. 책을 좋아하는 사람들에게 특별한 즐거움을 주는 반가운 일이 아닐 수 없다.