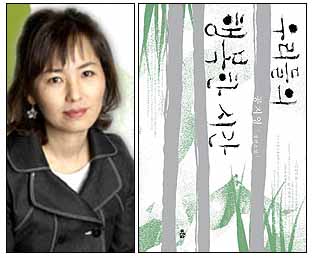

▲공지영과 신작 장편. ⓒ 푸른숲

흔한 이야기인데다, 결말마저 예측이 가능하다. 최고위층의 삶을 누리면서도 절망에만 익숙한 젊은 여자 교수가 세상의 밑바닥만을 헤매며 살아온 청년 사형수를 통해 '세상엔 나보다 아픈 사람이 훨씬 많다'는 것을 깨닫게 된다는.

혹은, 패악과 악덕 속을 아무렇지도 않게 살아온 청년 사형수가 인간에 대한 배려와 따뜻한 관심을 가진 예쁘고 젊은 여자 교수를 통해 '이 땅엔 짐승이 아닌 인간이 훨씬 많다'는 엄연한 명제를 알게 된다는.

공지영의 새 장편 <우리들의 행복한 시간>(푸른숲)은 한마디로 딱 잘라 말하자면 '통속적'이다. 세상 모든 아픔이 제 것 인양 엄살 떠는 부잣집 막내딸과 태어나면서부터 행복이란 단어와는 절연된 채 살아온 스물 일곱 살 사형수가 우연한 기회를 통해 만나게 되고 서로의 결핍과 결락이 주는 아픔을 나누며 결국엔 '세상(혹은, 인간)과의 화해'를 이뤄낸다는 스토리.

그러나, 공지영이 축조해낸 이 '통속'은 '눈물'을 부른다. 곰곰 그 이유를 생각해본다. 책의 뒤에 실린 황석영(소설가)의 표사는 회갑을 넘긴 노작가도 기자와 동일한 감정에 휘둘렸음을 말해준다. 이런 구절이다. '<우리들의 행복한 시간>은 나도 한복판에서 겪은 얘기이건만 읽기가 힘들고 몇 번이나 눈시울이 뜨거워졌다.' 그렇다면, 그녀의 통속이 눈물을 부르는 이유는 뭘까.

오랜 공백기를 끝내고 지난해 가을 공지영이 <별들의 들판>을 들고 독자들을 다시 찾았을 때 평론가 방민호(서울대 국문과 교수)는 이런 말로 그녀의 문단복귀를 반긴다.

"모두가 80년대를 아파하는 것처럼 엄살떨다가 하나둘 잘난 제 자리로 돌아갔다. 그러나, 공지영은 아직도 열혈의 그 마음 그대로 80년대에 머물러 있다. 이는 우리 문학이 가진 더 없이 귀한 자산이다."

상투적이지만, 그 어떤 순수보다 위대한 통속과 눈물의 힘

'제 자리 지키기'. 그렇다. 비단 <우리들의 행복한 시간>만이 아니다. 부자들만을 위한 '세계화'가 빈자들의 살기 위한 몸부림을 완벽히 제압한 21세기에도 공지영은 두 말 않고 자기의 자리를 지키고 있다. 1988년 계간<창작과 비평>에 단편 '동트는 새벽'을 발표하고부터 17년 동안 여일하다. 그 한결같음을 감히 누가 '통속' 혹은, '후일담'이란 불명확한 단어 만으로 힐난할 수 있을까.

작가는 '블루노트(사형수 정윤수의 일기)'와 젊은 여자 교수 문유정의 의식의 궤적을 좇는 지난한 작업을 통해 "통속하고, 상투적인 것은 인간을 감동시킬 수 없다"는 명제를 정면에서 뒤집어 업는다. 모골을 송연케하는 만신(萬神)의 살풀이굿처럼.

21일 밤 11시에서 22일 새벽 6시까지 펴든 책을 덮지 못하고 <우리들이 행복한 시간>을 단숨에 읽은 기자는 소설이 설파하는 논리에 완벽히 설득 당했다. '사형폐지론자'가 된 것이다. 독자의 감정을 자기가 원하는 극단까지 몰고 가는 공지영의 능력. 이는 단순히 '놀랍다'는 말만으로는 설명이 불가능하다.

1997년 12월 30일 공지영은 망년회를 끝내고 집으로 돌아가는 택시에서 '오늘 23명의 사형이 집행됐다'는 라디오 뉴스를 듣는다. 그해 대통령에 당선된 김대중이 '내가 재임하는 기간 중에는 사형을 집행하지 않겠다'고 약속한지 불과 열흘 가량이 지난 어느 날이었고, '문민정부'를 자처하던 김영삼이 대통령으로 재직하던 말기였다.

그때 그녀의 가슴을 친 상실감과 망연함. 공지영은 그걸 잊지 않고 담아두었다가 2005년 초봄 그때의 그 가슴아픔을 문학적으로 형상화해낸다. 오랜 곰삭임과 그에 필적하는 치밀한 취재. 소설이 던지는 감동은 바로 그 '묵힘'과 '정밀함'에서 연유한다.

책을 읽은 사람이라면 누구나 할 것 없이 공지영의 작가후기 '우리 중 누구도 그 사람들(사형수)의 고통에서 실은 자유롭지 못하다'는 진술에 담긴 진정성에 고개를 끄덕이게 될 것이다. 아, 상투적이지만, 실은 그 어떤 순수보다 위대한 통속의 힘이여. 눈물이여.

공지영이 과거 17년을 그랬듯, 앞으로 17년도 '자신이 서 있어야 할 자리'를 지켜주기를 기대하는 독자들이 적지 않다. 만약 그래준다면 어떤 잘난 이가 있어 그녀를 '통속작가'라고 함부로 부를 수 있을까.