▲천은사 보제루. 맞배지붕의 5칸이다. 양끝 두 칸은 조금 작다. 창이 돼버린 문도 그에 걸맞은 크기로 작아졌다. 1층은 어떤 역할을 하는 곳이었을까? ⓒ 박태신

산수유 마을을 거쳐 지리산으로 향했습니다.

지리산이 보이는 구례의 차길 양쪽에는 가로수로 벚꽃들이 즐비하게 심어져 있습니다. 어딜 가나 벚꽃들이 하얀 나래를 펴고 있습니다. 노고단으로 올라가는 길도 그랬습니다. 건물이 시야를 가리지 않고 오직 나무와 나무가 교차하며 자막이 되어주곤 하는 것이 시골길 풍경입니다. 그것도 국도에서 벗어나 샛길로 한참을 들어가는 그런 버스를 타면 그렇습니다.

구례 시외버스 터미널에서 지리산 노고단까지 운행하는 버스가 있었습니다. 다행히도 제가 갔을 무렵부터 새로 운행을 시작했습니다. 산 중턱을 차로 올라가는 것은 탐탁치 않은 일임은 분명합니다. 그래도 여기까지 온 이상 지리산을 보고 싶어 버스를 탑니다. 가다가 지리산 입구에서 내립니다. 오늘은 이곳에 있는 절 천은사를 소개합니다.

먼저 식사를 하고 주차장 앞의 넓은 저수지를 어슬렁거립니다. 지리산 담수호입니다. 걷다가 강아지 세 마리가 서로 몸을 붙이고 앉아 있는 것을 목격했습니다. 산자락은 아직 추위가 가시지 않은 4월초였습니다. 모양새도 각기 다른 강아지들이 그러고 있는 모습이 참 신기하고 귀여웠습니다.

일주문을 지납니다. 현판에 ‘智異山 泉隱寺’라는 글씨가 흘려 써있습니다. ‘수체’(水體)라고 합니다. ‘은밀하게 숨어 있는 샘’이라…. 예전에는 그러했을 것입니다.

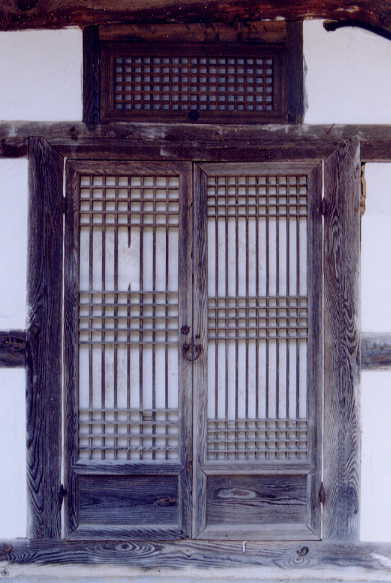

▲방문 위의 쪽창. 밀어젖혀 올리면 바람만이 들어오겠다. 간혹 봄기운에 취한 새 한 마리 들어오겠다. ⓒ 박태신

천은사는 화엄사의 말사로 아담한 크기를 지녔습니다. 그러나 결코 작지 않습니다. 전통가옥의 최적의 장소인 배산임수치고는 지리산이 정말 넓고 저수지 또한 넉넉한데 그 가운데 안온하게 자리잡은 것이기에 작다고도 크다고도 할 수 없습니다.

천왕문을 지나면 축대 위로 흰벽과 암갈색 나무로 된 2층 목조 건물이 나타납니다. ‘보제루’(普濟樓)입니다. 강당 역할을 하는 곳이라 5칸이나 되는데, 지금 보이는 뒤쪽만 이층이고 정면은 단층인 구조를 하고 있습니다.

누각은 일종의 다락 구조입니다. 사찰 건물에 이런 구조가 많습니다. 사찰이 산속 언덕에 자리잡은 경우가 많아서 그 오르막길에 맞춘 것이라 여겨집니다. 도산서원의 서고였던 ‘동광명실, '서광명실' 두 곳도 이러합니다. 영주 부석사의 범종각은 아래 한가운데를 지나 위로 올라갑니다.

그래서 보제루 뒷면의 문은 문이 아닌 창이 돼버립니다. 다락의 창처럼 말입니다. 이 창에서 보면 입구의 저수지가 훤히 보일 것입니다. 창이면서도 정면의 문과 동일한 구조입니다. 문이 창이 되는 운명, 사람이 드나드는 곳이 아닌 바람이 드나드는 곳입니다.

창이기에 두드려서, 헛기침을 해서 기척을 알리는 통로가 아닙니다. 새소리를 듣고, 꽃향기를 맡고, 빗줄기가 스쳐가는 것을 느끼고서 여는 통로입니다.

이 보제루 앞은, 이 보제루가 한 면 울타리가 되는 아담한 마당이 됩니다. 맞은편이 극락보전입니다.

▲대나무 울타리. 빈틈많은 대나무 사이로 바람이 스며든다. 창틀은 녹슬고 나무 받침목도 퇴색했다. ⓒ 박태신

마당의 한 면으로 '회승장'이라는 건물이 있습니다. 요사채입니다. 사람이 밤 사이 거주하는 공간은 외부인의 출입을 막는 장치가 있어야 합니다. 사찰의 요사채는 그 방식이 겸허합니다. 천은사에는 키 낮은 대나무 단을 일렬로 묶어 울타리 삼았습니다. 있으나마나한 것이지만 행인들의 발소리를 잦아들게 하는 힘이 있습니다. 화순 운주사에는 기와를 이보다 더 낮은 높이로 포개어 놓아 앙증맞습니다.

▲낮은 돌담. 아래로 작은 개울이 흐르고 그 물은 저수지로 향한다. 낮은 담 덕분에 풍광을 더 넓게 즐길 수 있다. 대형 멀티비전을 보는 것 같다고나 할까. ⓒ 박태신

낮은 울타리는 다른 곳에도 있습니다.천은사와 저수지가 만나는 곳에는 일종의 휴식처 겸 전망대 역할을 하는 공간이 있습니다. 다리 위 누각인 수홍루를 지나면 있는 이 자그마한 공간의 돌담도 아주 키가 낮습니다.

신라시대에 창건되고 조선시대에 중건되었으니 오래된 세월 만큼 목조건물에서 암갈색을 많이 볼 수 있습니다. 연륜의 색깔이지요. 그런 곳에서 창살 하나 부러지고, 금속 주조물이 녹슬고, 문지방이 닳는 것은 자연스러울 뿐더러 필연적인 것입니다.

아구가 대충 맞는 목재로 틈을 맞추고, 휘어진 나무로 기둥 삼는 것도 좋아 보이고 어울려 보입니다. 빈틈은 있어도 제 역할 다하고 오래가게 하는 건축기술의 지혜를, 자로 잰 듯한 생활을 스스로 타인에게 강요하는 시대에 하나의 습성으로 받아들이고 싶습니다.