【오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.】

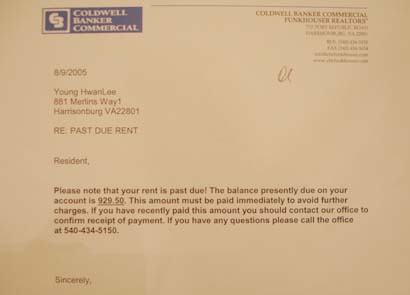

▲무서운 집세 독촉장 ⓒ 한나영

“어머나, 어떻게 해. 생돈이 나가게 생겼어!”

현관에 붙은 편지는 부동산회사에서 온 것이었다. 편지에 따르면 집세가 연체돼 원래의 집세 외에 85달러를 연체료로 더 내야 한다는 것이었다.

'윽, 뭐야. 그럼 9만 원 이상을 그냥 ‘쌩’으로 날려야 된다는 말이야?'

문득, 피 같은 돈 9만 원으로 할 수 있는 일들이 눈 앞에 어른거렸다.

'한국에 다시 갔다 와야 할 내가 그곳에서 식구들 얼굴을 보면서 이야기할 수 있는 ‘캠’을 두 개나 살 수 있는 돈인데…. 패스트푸드점이 아닌 우아한 레스토랑에서 우리 네 식구가 ‘폼나게’ 팁 걱정 없이 외식할 수 있는 돈인데…. 애들이 사고 싶어하는 브랜드 옷을 몇 벌은 살 수 있는 돈인데….

당장 떠오르는 일만 해도 서너 가지가 넘었다. 그런데 만약 편지대로 연체료를 물어야 한다면 그야말로 ‘마른 하늘에 날 벼락’인 셈이었다. 급한 마음에 바로 그 자리에서 전화를 걸었다. 하지만 근무 시간이 끝나서인지 수화기에서는 녹음된 목소리만 건조하게 흘러나오고 있었다. 하는 수 없이 내일을 기약해야 했다.

‘당장 들어갈 돈도 많은데….’

85달러라는 적지 않은 돈 때문에 그날 밤 좌불안석이 된 나는 고민을 하며 대책을 강구했다. 사실 집세가 연체됐다고 했지만 우리에게도 할 말은 있었다. 내가 혼자서 연습한 '할 말'은 바로 이것이었다.

당신도 알다시피 우리는 미국에 온 지 한 달도 안 됐다. 우리는 한 달이 지나면 그때서야 다음 달 월세를 내는 줄 알았다. 그리고 집 계약서는 우리가 한국에 있을 때 팩스로 받은 것이다. 그런데 이 계약서 좀 봐라. 읽을 수 있겠는가. 글씨가 다닥다닥 붙어서 도저히 읽을 수 없다. 해독이 불가능하다. 그러니 이런 내 사정을 좀 봐줘라. 이제 어떻게 집세 내는가를 정확히 알았으니 다음부터는 이런 일이 없을 것이다.

이렇게 내 주장을 펴면서 우리가 미국에 온 지 얼마 안 되는 '초보 주민'임을 은근히 부각시킬 작정이었다. 말하자면 그의 온정에 호소할 계획이었다. 그리고 만약 그게 안 통하면 해독이 불가능한 계약서임을 강조하여 약간은 고자세로 나갈 참이었다. 물론 이런 계획은 전적으로 나 혼자서 생각해 둔 ‘시계(視界) 제로’의 시나리오였다.

아침에 일찍 일어나 우리는 조금은 침울한 기분으로 부동산 회사로 향했다. 비서가 반갑게 우리를 맞았는데, 집 주소를 말하자 곧 바로 '연체료'와 함께 집세를 내러 온 거냐고 물었다.

'밤새 준비한 대본(?)이 있는데 그렇게 쉽게 내지는 못하죠.'

“지난 번 우리 계약서에 사인을 한 실무 담당자 ‘캐라’를 불러주세요.”

“왜 그러는데요? 그냥 밀린 집세를 내면 되는데요. 무슨 말을 하려고….”

“당신과 해결할 일이 아니에요. 불러주세요.”

“그래도 뭔지 알아야….”

“당신이라면 이 계약서를 읽을 수 있겠어요? 우리가 한국에서 팩스로 받은 건데요.”

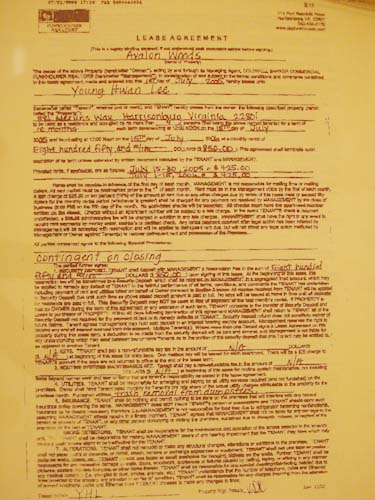

▲바로 이 계약서! ⓒ 한나영

깨알 같은 글씨가 촘촘하게 박힌 계약서를 보여주자 비서는 기다리라며 즉시 일어났다. 상황이 우리에게 유리하게 전개되는 것 같았다. 잠시 후, 실무 담당자인 캐라가 의기양양하게 우리 앞에 나타났다. 나는 준비한 대사를 캐라에게 따발총 쏘듯 퍼부어댔다. 그러나 캐라의 반응은 단호했다.

“그건 당신 사정이에요. 매월 1일에 집세를 내야 하는 것은 이미 당신이 서명한 계약서에 나와 있어요. 그러니 지금 와서 계약서와 다른 말은 하지 마세요. 그건 온당치 못해요.”

“저, 그렇지만 이 계약서를 보세요. 당신이라면 읽을 수 있겠어요? 글씨가 다닥다닥 붙어서 도저히 읽을 수 없잖아요. 이걸 어떻게 읽고 ….”

"그건 당신 책임이에요. 당신이 이곳에 와서 내 사인을 받을 때 당신이 지금 말한 대로 계약서를 읽을 수 없었다면 다른 걸로 바꿔 달라고 요청을 했어야죠. 당신은 그 때 아무 소리도 안 했어요. 그런데 지금 와서…. 안 됩니다. 제가 그때 분명히 말했어요. 매월 1일에 집세를 내야 한다고요. 그리고 닷새 정도 미뤄지는 것은 봐준다고 했는데요."

긴 파머 머리에 눈을 크게 치켜뜬 캐라의 태도는 요지부동이었다. 그의 단호한 태도를 보니 도무지 상황이 바뀔 것 같지 않았다. 그래서 이번에는 따지듯 말하지 않고 부드럽게 호소했다.

“당신도 알다시피 우리는 미국에 온 지 얼마 안 되는 ‘초보’ 외국인이에요. 영어도 서툴어서 당신 말을 제대로 못 알아들은 것 같아요. 그리고 아직 한 달도 안 됐기 때문에 월세를 내야 한다는 사실도 모르고 있었어요. 한국에서는 보통 한 달이 되어야 다음 월세를 내거든요. 그러니 캐라, 우리에게 좀 친절을 베풀 수 없어요?”

“NO!”

결국 캐라는 더 이상 논쟁을 하고 싶지 않다며 글씨가 선명하게 보이는 계약서 사본을 건네주는 것으로 이 일을 마무리했다. 아무 소득도 없이 우리는 입만 아프게 십 여 분을 허비한 꼴이 되고 말았다. 생돈, 85달러도 물론 그 자리에서 바로 물어야 했다.

원칙 대로 말하자면 사실, 캐라의 말이 틀린 건 아니었다. 하지만 사정을 좀 봐줄 수도 있지 않을까 하는 생각이, 오랫동안 한국에서 길들여진 내 사고방식이기도 했다. 그래서 그렇게 버텨본(?) 것이었다. '인정 사정 봐 주지 않는' 엄격한 법 적용이 서운하긴 했다. 하지만 그때 문득 떠오르는 말이 있었다.

“미국에선 한 번 안 된다고 하면 안 돼요. 사정 봐 주는 게 없어요. 아주 철저해요.”

워싱턴 근처의 페어팩스에서였다. 아는 분의 차 앞유리에 돌이 날아들어 금 간 유리를 고치려고 정비소에 갔다. 한인이 운영하는 정비소였는데 기다리는 동안에 남편의 일을 돕던 부인과 잠시 이야기를 나누게 되었다. 미국에서 사업하는 게 어떠냐고 부인에게 물었다.

“처음에는 많이 힘들었어요. 원칙 대로 하는 깐깐함 때문에요. 우리 나라에서는 안 그렇잖아요. 좀 봐주기도 하고요. 특히 아는 사람이 중간에 나서면 일이 수월하게 되는 경우도 많잖아요. 그런데 여기선 그런 게 안 통해요. 저들은 정말, 원칙 대로 해요. 아는 사람에 대해서도 마찬가지고요. 공적인 일과 사적인 일이 아주 철저하게 구별되어 있어요.

어찌 보면 인정이 없다고도 할 수 있지요. 하지만 여기 오래 살다 보니 그게 편하더군요. 원칙만 지키면 누가 뭐라 하는 일이 없으니까요. 시비를 거는 사람도 없고요. 그야말로 법치 대로 이루어지는 나라인 것 같아요.

우리 나라는 어떤가요. 한국을 떠나온 지 벌써 30년 가까이 되어서 요즘은 어떤지 모르겠어요. 옛날엔 돈 있고, 빽 있으면 안 되는 게 없었잖아요. '줄'만 있으면 사는 게 편한 나라였는데 지금은 어떤지 모르겠어요.”

이른바 X파일로 온 나라가 시끄럽던 그때, 나는 부인의 질문에 어떻게 대답해야 할지 몰라 빙긋이 웃으며 이렇게 말했다.

"우리 나라도 좋아지고 있어요. 앞으로 잘 될 거예요."

우리 나라는 과연 법과 원칙이 제대로 지켜지는 나라인가.