|

이 글은 지난 8월 17일부터 현재까지 기자가 국악 원로이신 해금 연주자 일초(一超) 김종희(87) 선생님과 가야금 연주자 동은(桐隱) 이창규(87) 선생님을 취재한 르포르타주 두번째 이야기입니다. <필자 주> <편집자주>

|

▲이왕직아악부 4기생들의 졸업사진 - 1936년 3월이라는 글씨가 보인다. ⓒ 김종희 제공

생계 위해 굿판까지 따라나서

해방 이후가 되자 이왕직아악부에 속해 있던 선생의 상황은 크게 변했다. 우선 생계를 유지할 길이 없었기 때문이다. 일제 강점기에는 그나마 일본 궁내성의 이왕직 아악부에 속했으므로 급여가 있었지만 해방이 되고나자 당장 먹고살 일이 막막해졌다. 일부 악공(樂工)들은 뜻을 모아 '구왕궁아악부(舊王宮雅樂部)'를 만들었지만 어느 곳에서도 지원을 받을 수 없었다.

▲예전 사진들을 보며 설명을 하고 있는 김종희 선생님 ⓒ 심은식

"그러다 6ㆍ25가 터졌어. 수원으로 피난을 갔는데 그때 내가 영어를 좀 해서 미군부대에서 일을 하기도 했지. 그리고 나서는 막노동도 하고 그랬어. 전신전화 건설국이었는데 전봇대를 메고 댕기면서 일했어."

선생은 생계를 유지하기 위해 만신들을 따라다니며 굿을 위한 연주를 하기도 했다. 국가를 대표하는 아악부의 음악인이 굿판에까지 밀려가야 했던 것이다. 하지만 그 와중에도 선생은 당시의 무속음악들을 하나하나 청음하여 손으로 기록하고 악보로 정리해 두는 것을 잊지 않았다. 그런 음악적 기록들이 현재 소중한 문화적 자산임은 말할 것도 없다.

▲당시에 선생이 하나하나 손으로 기록한 악보들. 잉크를 번지게 한 것은 미처 피하지 못한 빗물이었을까 아니면 다른 무엇이었을까? ⓒ 심은식

몇 번을 더 들을 수 있을까

올해 여든 일곱인 선생의 건강은 나이에 비해 건강하신 편이지만 관절염 등 노환은 어쩔 도리가 없다. 실제로 두번째 인터뷰를 위해 군자동 노인회관을 찾던 날 선생이 건강이 좋지 않아 며칠째 나오지 못하고 계셨다. 생존해 계신 국악 원로분들이 이제 몇 분 남지 않은 상황에서 이 분들에 대한 좀더 많은 기록과 연구가 시급하지 않은가 생각했다.(실제로 처음 취재 대상 가운데 한 분이던 이강덕(78) 선생은 중환자실에 계신 상태다.)

▲거동이 자유롭지 못한 선생을 노헌식씨가 부축하고 있다 ⓒ 심은식

그러나 선생의 열정은 젊은 사람이 혀를 내두를 정도다. 힘들지 않으시냐고 묻자 "벌써 힘들면 어떻게? 아침마다 운동도 30분씩 꼬박꼬박 하는 걸." 실제로 연습도중에도 젊은 사람들이 먼저 쉬었다 하자고 말을 할 정도다. 2시간 가까운 연주를 마치고 자주 기침을 토하면서도 다시 남창 '얼락'을 부르는 대목에서는 숙연함을 느낄 수밖에 없었다.

▲온 힘을 다해 노래를 하는 김종희 선생 ⓒ 심은식

예술가로 산다는 것

선생에게 음악인으로 사시면서 언제가 가장 힘들었느냐고 질문을 하자 당신은 장난스런 웃음을 지으며 '돈을 못 벌 때'라고 대답했다. 가장 좋았던 때가 언제였는가라는 이어지는 질문에는 '돈을 많이 벌었을 때'라며 너털웃음을 웃으셨다. 취재 전 일제 시대의 강압이나 예술가로서의 고뇌 같은 것을 염두에 두었던 내게 선생의 그런 대답은 조금 뜻밖이었다. 하지만 조금 생각해보면 당시 세대에게는 살아남는 것, 살아가는 것 자체가 가장 중요한 문제였을 것이다. 실제로 선생의 삶은 그런 정치적이거나 예술적인 고민을 할 만큼 여유롭지도 않았다.

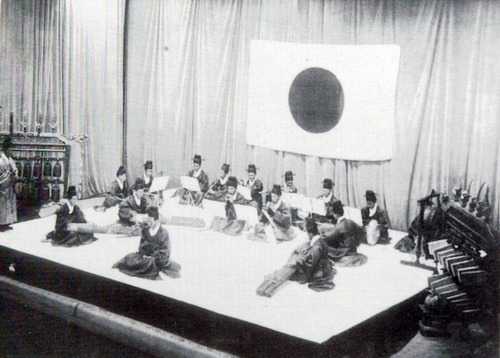

▲1940년 부민관에서 있었던 공개 연주회 사진. 무대 뒤편에 일장기가 걸려 있다. 식민지시대의 민족문화 수난사를 여실히 보여준다. ⓒ 이창규 제공

선생에게 예술이란 멋있고 치장된 말로 꾸며지는 것이 아니라 막노동을 하고 일장기 밑에서 연주를 하더라도 살아남는 것. 그래서 악기를 놓지 않고 여든이 넘은 지금까지도 쉬지 않고 연주를 하는 것. 그것이 선생의 말없는 가르침이 아닐까?

덧붙이는 글 | * 다음 주에 동은(桐隱) 이창규(87) 선생님 이야기로 계속됩니다.

|