▲일본군에게 잡혀가는 전봉준.(동학농민혁명 기념관 자료) ⓒ 동학농민혁명기념관

전봉준은 전라도 고부(지금의 정읍시 이평면 장내리) 사람이다. 몰락한 양반 집안에서 태어나 어린시절 아버지를 따라 이곳저곳을 이사 다니며 살았다. 그는 어린 시절 키가 작아 '녹두'라 불렸고 그 때문에 녹두장군이 되었다.

그의 아버지 전창혁은 고부 향교의 장의(掌議)를 맡을 만큼 배움이 있었으나 가난을 벗어나지 못했다. 그는 훗날 군수 조병갑의 탐학에 못이긴 백성들의 대표로 관가에 소장(訴狀)을 냈다가 모질게 두들겨 맞고 장독(杖毒)으로 한 달만에 세상을 뜬다.

"크게 되지 않으면 차라리 멸족되는 것만 못하다"

전봉준은 약을 팔아 생계를 꾸렸고 서당을 열어 훈장 노릇도 했다. 그는 다섯 가솔을 거느린 가장으로 '논이 서 마지기에 불과 했으며 아침에는 밥 먹고 저녁에는 죽을 먹는' 빈농의 처지였다. 그는 조상의 묘자리를 봐주는 지관에게 "크게 되지 않으면 차라리 멸족(滅族)되는 것만 못하다"고 했다.

▲태풍 '매미'로 쓰러지기 전의 감나무 모습. ⓒ 동학농민혁명기념관

삼십대에 그는 서울에 가서 흥선대원군을 만났다고 한다. 모두 무엇인가를 부탁하러 오는 사람들뿐인데, 아무 말도 없이 앉아 있는 그에게 대원군은 '무슨 부탁이 있어서 왔느냐'고 물었고 "오직 저는 나라를 위할 뿐입니다"라고 답했다.

대원군은 이 비범한 청년과의 대화 중에 강(江)이라는 글자를 써 주었다. "네가 일어나서 한강까지만 와라. 그러면 내가 호응해 주겠다"는 뜻이었다고 한다. 그의 농민군은 한강까지 진격하지도 못했고 일본군에 잡혀 가서도 흥선대원군에 관한 이야기는 한마디도 하지 않았다.

그는 1890년경 동학에 입교했으며 그 뒤 얼마 되지 않아 2대 교주 최시형에게 고부지방의 동학접주로 임명되었다.

▲만석보가 있던 자리 전경. 두 강이 합쳐진 왼쪽편의 하류에 고부군수 조병갑은 새로 만석보를 쌓았다. ⓒ 이철영

동진강이 흘러 가뭄에도 물 걱정이 없던 고부 들녘은 호남의 대표적인 곡창이다. 당시 서울 사람들의 소원 가운데 하나는 '자식 하나 잘 길러 호남에서 벼슬살이 시키는 것'이었다. 그 소원을 이뤄 조병갑은 1892년 1월 고부군수로 부임하였다.

그는 수세를 더 걷기 위해 동진강의 탈 없는 보(湺)를 놔두고 하류 쪽에 새로운 보를 하나 더 쌓았다. 그 명목으로 700석의 수세를 거두었다. 고부의 유지들에게는 불효, 간통, 도박, 형제불화의 트집을 잡아 2만 냥을 빼앗았다. 태인군수를 지낸 아비의 송덕비를 세운다는 구실로 천 냥을 강제 징수했다. 온갖 토색질을 일삼다가 조병갑은 1893년 11월 다른 곳으로 발령이 났는데도 고부에 대한 깊은 애정을 버리지 못하고 재임운동을 벌이며 수탈을 계속했다.

만석보를, 썩은 이 세상을 부수리라

▲전봉준 장군(1855~1895) 고택. 개보수 과정에서 1878년에 쓴 상량문이 발견됐다. ⓒ 이철영

전창혁은 조병갑에게 저항했다가 같은 달 11월에 맞아 죽었다. 전봉준은 만석보의 둑 위에서 곡을 했을 것이다. 부릅뜬 눈은 불을 뿜었을 것이다. 산발을 한 채 검은 하늘을 향해 상처 입은 짐승처럼 울부짖었을 것이다. '만석보를 내 손으로 부수리라, 썩어 문드러진 이 세상을 부수리라!'

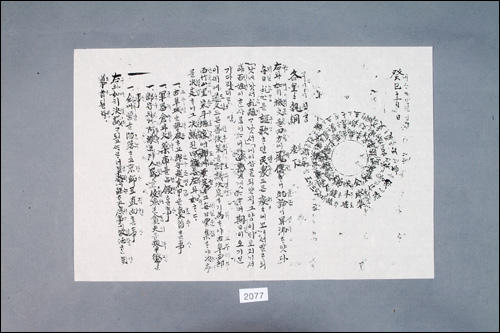

전봉준은 죽어가는 아비를 모셨던, 관가에서 3마장 떨어진 서부면 죽산리 송두호의 집에서 20명의 동지와 함께 사발통문을 만든다.

1. 고부성을 격파하고 군수 조병갑을 효수하라.

2. 군기창과 화약고를 점령하라.

3. 군수에게 아첨하여 백성을 침학한 관리를 격징하라.

4. 전주감영을 함락하고 서울로 직접 향하라.

▲1893년 11월 말목장터 봉기를 주도한 21명의 참여자들이 각 리(里)의 집강(執綱)들에게 돌린 사발통문. ⓒ 동학농민혁명기념관

1894년 재임에 성공한 조병갑의 부임일을 기해 전봉준은 1월 10일 새벽 농민군 천여 명과 함께 말목장터에서 봉기한다. 말목장터를 지켜온 커다란 감나무 밑에서 전봉준은 갑오년 그 길고도 아름다운 싸움의 깃발을 올렸다.

장터로 시집온 지 50년 되었다는 '새장터회관'의 주인 할머니는 "어른들한테 전봉준 장군이 어려서 저그 장터의 감나무 밑에서 활을 깎아 놀았다고 들었어. 장터 사람들은 그 감나무가 우리를 항상 지켜 준다는 생각이 있었제. 그래서 전에도 무당들이 와서 제 지내고 허면 기(氣)뺏아가는 거 같어서 싫었어" 하고 말한다.

태풍에 쓰러진 말목장 감나무

▲지난 2003년 태풍 '매미'에 쓰러진 말목장터 감나무는 뿌리와 가지가 잘린 채 동학농민기념관으로 옮겨졌다. ⓒ 이철영

동학농민혁명의 첫 깃발이 올랐던 말목장의 그 감나무는 2003년 태풍 매미에 쓰러지고 말았다. 쓰러지던 날 그 나무는 '우~~~웅' 하며 길고도 깊은 울음을 울었다고 한다. 생전 처음 그런 소리를 들었던 사람들은 두려움과 한기에 몸을 떨었다. 그것이 저 깊은 땅 속 농민군들의 원혼이 솟구쳐 오른 것이었든, 시공을 넘어 온 아비 잃은 전봉준의 울음이었든 지금 그 나무는 그곳에 없다.

이름 내세우기 좋아하는 어떤 지역 유지가 콘크리트로 나무 옆에 정자를 짓는 바람에 80년대 후반 뿌리부터 썩어 들었던 것이다. 보존처리되어 황토현의 동학농민혁명기념관에 전시된 그 감나무도 애처롭기 그지없다. 머리도 잘리고 손도 발도 잘린 채 전시관 로비에 포박되어 있는 형상은 우금치에서 죽어간 농민군만 같고, 비원을 안고 간 전봉준의 모습을 보는 것만 같아 우울하다.

1895년 4월 23일 전봉준 장군은 교수형에 처해졌다. 그의 처형을 지켜본 일본군 형리는 "그의 청수한 얼굴, 정채 있는 이마와 눈, 엄정한 기상, 강장한 심지(心地)는 과연 세상을 한 번 놀라게 할 만한 큰 위인, 대영걸로 보였다"고 증언했다.

때를 만나서는 천하도 내 뜻과 같더니

운 다하니 영웅도 스스로 어쩔 수 없구나

백성을 사랑하고 정의를 위한 길이 무슨 허물이랴

나라 위한 일편단심 그 누가 알랴

- 전봉준 장군의 유언시 –

▲동학농민군 고부봉기의 도화선이 되었던 만석보 자리에 세운 ‘만석보 유지비’. ⓒ 이철영

덧붙이는 글 | 이 기사는 's-oil'사보 10월 호에도 실렸습니다.