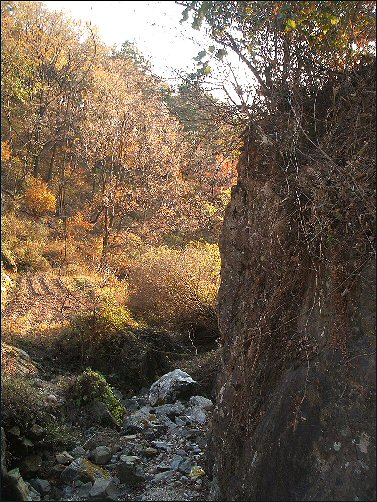

▲낙엽비 흐득흐득 지는 비음산 계곡 ⓒ 이종찬

내가 니를 눈 멀도록 그리워하는 것은

니가 곧 내 눈이기 때문이다

내가 니를 숨이 다하는 그날까지 기다리는 것은

니가 곧 내 숨이기 때문이다

니는 언제나 그 자리에 있고

내가 죽어서도

니는 그 자리에 머물러 있을 것이기 때문이다

눈에 넣어도 또 눈에 넣고 싶은 이여

가슴에 품어도 또 가슴에 품고 싶은 이여

내가 니를 몸과 마음을 바쳐 사랑하는 것은

니가 곧 나이기 때문이다

이소리, '비음산' 모두

▲비음산으로 가는 길 ⓒ 이종찬

▲저 텅 빈 벤치는 누구를 위해 놓여 있을까 ⓒ 이종찬

나를 키운 건 8할이 비음산이었다

<오마이뉴스>에 1000꼭지 기사를 꼭 두 꼭지 남겨둔 날(16일, 수) 오후 3시, 비음산(경남 창원시 사파동, 486m)을 오른다. '소리가 날아오르는 산'이라는 뜻을 가진 비음산(飛音山)은 창원의 해와 달을 떠올려주는 진산이자 내가 갓난 아기로 태어나 스물다섯 해까지 자라 서울로 떠날 때까지 나를 늘 넉넉하게 품어주며 내 꿈을 영글게 한 산이다.

친일시인 서정주는 "애비는 종이었다 / 밤이 깊어도 오지 않았다"로 시작되는 '자화상'이란 시에서 "스물세 해 동안 나를 키운 건 8할이 바람이다"고 했다. 하지만 내가 시인 서정주의 자화상이란 시를 본따, 나의 자화상으로 고친다면 "애비는 농민이었다 / 밤새도록 깡소주를 마셨다"로 쓰고 싶다. 또한 "스물다섯 해 동안 나를 키운 건 8할이 비음산이었다"라고 적고 싶다.

그만큼 비음산은 내가 태어날 때부터 소년으로 자라 어엿한 청년이 될 때까지 나의 모든 것을 어미 손처럼 토닥토닥 다독여주었다. 내가 기쁠 때나 슬플 때나, 몸이 고단할 때나 어떤 일에 큰 어려움을 당했을 때나, 배가 고플 때나 눈물이 날 때나, 비음산은 늘 내가 다가갈 때마다 언제나 드넓은 가슴을 열어 내 몸과 마음을 포근하게 품어 주었다.

초등학교 2학년 무렵, 내가 상남교회 여름성경학교에 나가 '예수'란 제목으로 글을 써서 처음으로 상을 탔을 때에도 비음산은 나뭇가지를 흔들며 박수를 쳐 주었다. 초등학교 4학년 무렵, 교내에서 열린 백일장에 나가 '무지개'란 시를 써서 장원인가 차상인가 상을 탔을 때에도 비음산은 골짝골짝 메아리를 일으키며 크게 웃어주었다.

▲단풍물이 서서이 빠지고 있는 비음산 ⓒ 이종찬

▲어릴 때 동무들과 자주 찾았던 비음산 계곡 ⓒ 이종찬

계절에 맞추어 맛난 먹거리와 땔감을 내주던 어미산

옛 가야의 성지이자 통일신라시대 때 군사적 요충지로서 돌로 쌓은 진례산성(경상남도 기념물 제128호)을 머리띠처럼 두르고 있는 비음산은 해마다 겨울철이면 나와 동무들이 나무를 하러 가는 산이었다. 또한 비음산은 나무를 하다가 입이 심심하거나 목이 마를 때면, 늘 먹을 것을 아낌없이 내주었고, 타는 목을 촉촉하게 적셔주었다.

샛대(억새)를 베다가 지치면 비좁은 계곡길 곳곳에 선 나뭇가지에서 말라붙은 검붉은 별똥(보리수)과 귀감(고욤나무 열매)을 따먹을 수 있었다. 계곡 숲을 뒤적이다 보면 갈빛으로 변한 밤송이 속에 든 밤과 도토리 등을 주워먹을 수 있었다. 게다가 기기묘묘한 바위 틈새에서 흐르는 티없이 맑은 물은 더없이 시원하고 달았다.

어디 그뿐이랴. 초봄에 비음산 중턱에 올라 엉킨 칡넝쿨을 뒤지다보면 씹으면 씹을수록 감칠맛이 나는 칡을 캘 수가 있었다. 봄이 깊어져 '봄처녀 제 오시네'란 노래를 부르며 산마루에 오르면 온통 어른 키보다 더 키가 큰 진달래가 여기저기 연분홍빛 꽃을 피워내 언뜻 천상의 선녀들이 떼지어 내려앉은 것만 같았다.

비음산의 여름 또한 바닷가 못지 않게 시원했다. 오래 묵은 소나무와 굴참나무, 떡갈나무, 참나무 등이 어우러진 울창한 숲에서 내뿜는 시원하고 달콤한 공기를 마시며, 시원한 계곡물에 몸을 담그면 신선이 부럽지 않을 정도였다. 또한 계곡 곳곳에 주렁주렁 매달린 빠알간 산딸기는 학교 앞 구멍가게에서 파는 눈깔사탕보다 훨씬 더 달고 맛있었다.

하지만 뭐니뭐니 해도 비음산은 가을이 가장 아름답고 풍요로웠다. 단풍이 물드는 비음산을 오르면 산길 곳곳에 널린 것이 먹거리였다. 까맣게 잘 익은 머루에서부터 어름, 다래, 산포도, 산감, 산복숭아, 산밤, 산대추, 별똥(보리수) 등이 지천으로 깔려 있었다. 그 중 별똥나무가 특히 많았다. 나와 동무들이 가을을 맞이한 비음산에서 입술과 혓바닥에 시퍼런 물이 들도록 많이 따먹은 것도 별똥이었다.

▲비음산 은행나무 ⓒ 이종찬

▲노랗게 진 은행잎을 밟으며 옛 추억에 잠긴다 ⓒ 이종찬

"꼭대기에 매달린 저 노오란 탱자 한 개가 니 맴 아이것나"

그날, 비음산으로 오르는 산길 곳곳에는 단풍이 갈빛으로 지고 있었다. 어릴 때 나와 동무들이 자주 찾았던 그 계곡에는 그 때 그 늦가을처럼 낙엽비가 우수수 떨어지고 있었다. 하지만 그 가시나의 모습은 보이지 않았다. 제비뽑기에서 내가 왕으로 뽑힐 때마다 늘 왕비가 되었던 그 가시나. <오마이뉴스>에 연재했던 '내 추억 속의 그 이름'에 늘 나오는 그 가시나의 그림자도 얼씬거리지 않았다.

"니 낼로 우째 생각하노?"

"각중(갑자기)에 그기 머슨(무슨) 말이고?"

"내가 두눈 꼭 감고 두 손 내밀고 있을 텐께네, 니 맴(마음)을 내게 한번 보여도라."

"니 정신이 쪼매 나갔뿟나? 내 맴을 니한테 우째 보여준다 말이고?"

"머스마 니가 진짜로 낼로 좋아한다카모 와 니 맴을 내한테 못 줄끼고? 저기 꼭대기에 매달린 저 노오란 탱자 한 개가 니 맴 아이것나?"

그래. 그때 내가 탱자가시에 찔려가며 따 준 노오란 탱자를 두 손에 받은 그 가시나는 지금쯤 어디에서 무엇을 하고 있을까. 그 가시나도 올 가을에 이 계곡을 찾아 나처럼 지는 낙엽을 오래 바라보며 인생무상을 느끼다가 나를 슬며시 떠올렸을까.

그때 그 동무들은 다 어디로 갔을까. 밭주인 몰래 뿌리가 실하게 든 가을무를 뽑아 우거적우거적 씹으며 씨익 웃던 그 동무들. 그 동무들도 지금쯤 흐득흐득 지는 낙엽을 바라보다가 문득 이 계곡을 떠올리고 있을까.

그때 그 산토끼들은 다 어디로 갔을까. 그 가시나와 내가 왕궁을 꾸미기 위해 계곡 깊숙이 들어갔을 때 계곡물을 찍어 눈과 입술 주위를 몇 번이나 비비던 그 산토끼. 그 가시나와 내가 발 뒷꿈치를 들고 살금살금 다가가자 어느새 잽싸게 낙엽 수북한 숲속으로 달아나버린 그 산토끼. 그 가시나의 쌍꺼풀 예쁘게 진 큰 눈을 꼭 빼 닮은 그 산토끼.

▲그 가시나는 어디로 갔을까 ⓒ 이종찬

▲그대는 낙엽비를 맞아 보았는가 ⓒ 이종찬

지는 낙엽 하나하나에 어린 날의 추억을 그리다

늦가을. 낙엽비 흐득흐득 지는 비음산 계곡은 아름답다기보다 웬지 모르게 쓸쓸한 느낌이 든다. 저만치 머리에 단풍물 빠진 떡갈잎을 매달고 있는 떡갈나무를 상투처럼 틀고 있는 위태로운 바위 위에 걸린 늦가을 햇살도 자꾸만 서럽게 느껴진다. 계곡물이 바짝 말라버린 빈 계곡 곳곳에 흩어져 있는 기묘한 바위 위에 파랗게 돋아난 이끼가 흐르는 세월의 무상함을 달래준다.

저만치 계곡 위에는 그때 그 가시나와 함께 바라보았던 그 탱자나무가 있다. 탱자나무는 키만 조금 더 자랐을 뿐 그대로다. 하지만 그때 그 가시나에게 따주었던 그 노오란 탱자는 보이지 않는다. 그래. 어쩌면 저 탱자나무는 그때 그 가시나가 노오란 탱자를 가지고 간 뒤부터 아예 열매를 맺지 못했는지도 모른다. 또한 노오란 탱자가 해마다 열렸다 해도 내 마음이 담긴 그 노오란 탱자는 아닐 것이다.

"니는 인자 허깨비가 되뿟다 아이가."

"그거는 또 머슨(무슨) 소리고?"

"니 맴을 내가 가꼬 있은께네 인자 니는 내가 없으모 맴도 없는 허깨비가 되뿌는 기라. 내 말이 틀릿나?"

"마... 맞다."

"그라이 인자부터 니는 내 시키는 데로 고분고분 말을 잘 들어야 된다, 알것제?"

그날, 나는 비음산 계곡에 서서 머리와 어깨에 낙엽비를 맞으며, 지난 어린 날을 오래 오래 더듬었다. 바람도 없이 툭 떨어지는 낙엽 하나에 그 가시나의 얼굴을 그렸다. 바람도 없이 또 하나 툭 떨어지는 낙엽에 내 마음이 담긴 그 노오란 탱자를 그렸다. 바람이 불어 우수수 지는 낙엽에 그 동무들과 그 산토끼, 그리고 지난 3년 6개월 동안 <오마이뉴스>에 썼던 1000여 꼭지의 기사를 그리고 또 그렸다.

▲가는 가을을 물고 안쓰러이 흔들리는 억새들 ⓒ 이종찬

덧붙이는 글 | ☞가는 길/서울-경부고속도로-마산-동마산 IC-창원역-39사단(우회전)-명곡 로터리(좌회전)-경상남도청-법원 하차-동성아파트-비음산 계곡

※ '11월 여행 이벤트 응모' 기사