▲안나 킴을 눈이 펑펑 내리는 날 만났다. ⓒ 배을선

그리고 26년이 흘렀다. 아이는 작가가 되었다. 그녀는 이제 그토록 낯설던 검은 빵을 먹고 산다.

안나 킴(Anna Kim). 1977년 대전에서 태어난 그는 화가이자 교수인 아버지를 따라 오스트리아에 정착했다. 어려서부터 문학작품을 읽으며 작가가 되고 싶었던 그녀는 지난해에 처녀작 <그림의 흔적>(Die Bilderspur)을 출간했다. 그리고 오스트리아의 촉망받는 젊은 작가가 되었다.

노벨문학상 수상자인 엘프리데 옐리네크가 1972년도에 받았던 학술지원금을 안나 킴 또한 작년에 낚아챘다. 올해는 독일어권에서 가장 영예로운 문학상인 '잉게보르크 바하만 프라이스'(Ingeborg-Bachmann Preis)에 17명의 후보 중 한 명으로 초대되는 영광을 안기도 했다.

피부색 다른 이방인에서 오스트리아 작가로 성공한 안나 킴을 함박눈이 펑펑 쏟아지는 11월 22일 비엔나의 한 카페에서 만났다. 그는 '하이세 쇼콜라데'(핫쵸코)를 주문했다. 쓴 커피보다는 아직도 초콜릿의 단맛이 좋다는 그에게서 쓴 빵을 뱉어내던 '계집'의 얼굴이 오버랩 되었다.

아시아 부녀의 낯선 땅 정착을 첫 소설로

- 대전에서 출생했다. 유럽에는 어떻게 오게 됐나.

"아버지(김수평)가 화가이자 교수였다. 1978년 독일 함부르크 근처 브라운슈바이크(Braunschweig)의 예술대학 교환교수로 발령 난 아버지를 따라 가족 모두 독일로 왔고, 1984년 비엔나 미술대학으로 아버지가 적을 옮기자 가족들 모두 오스트리아에 정착했다. 2년 뒤 아버지는 한국으로 귀환했으나 어머니와 오빠와 나는 비엔나에 남았다. 아버지는 내가 12살 되던 해에 뇌졸중으로 돌아가셨다."

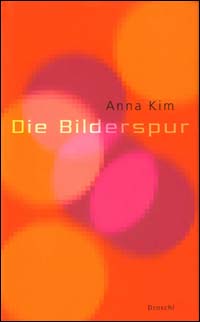

▲안나 킴의 처녀작 <그림의 흔적> 표지.

ⓒ Droschl

- 처녀작인 <그림의 흔적>에는 화가인 아버지와 딸만 등장한다. 안나 킴의 자전적인 소설이라는 설명이 있던데 어머니와 오빠는 전혀 등장하지 않는 이유는 뭔가.

"어렸을 때 아버지를 여의었을 뿐 아니라, 그 당시 아버지는 한국에 나는 오스트리아에 오랫동안 떨어져 살았다. 성장하면서 아버지의 목소리가 전혀 기억나지 않았다. 굵은 톤이었는지, 낮은 톤이었는지…. 그나마 사진을 보면서 아버지를 그리워했다. 문득 사진이 없었다면 아버지 얼굴을 기억할 수 있을까 하는 생각마저 들었다. 아버지에 대해 내가 얼마나 잘 알고 있는지 확신이 서지 않았다. 나의 첫 책은 아버지를 알아가기 위한 책이며 아버지와 나 사이의 간극을 좁혀가는 책이다. 이 책을 쓰면서 내가 잘 알지 못했던 아버지와 내가 잘 알고 있던 아버지 모두를 이해하게 되었다. 이 책은 첫 책이다. 앞으로 출간될 미래의 책들에는 어머니도 나올 수 있고 오빠도 나올 수 있다."

- 아버지를 그리며 쓴 책이지만 이 책의 서문에는 '클레멘스 바이어를 위하여'(Für Clemens M. Bayer)라고 적혀 있다.

"클레멘스는 나의 남편이다. 10년 전 댄스스쿨에서 댄스파트너로 만나 인생의 동반자가 되었다. 결혼한 지 2년 되었다. 그는 누구보다도 이 책을 완성시키기 위해 많은 도움과 지지를 아끼지 않았다. 처녀작은 남편에게 헌정하고 싶었다. 앞으로 계속 글을 쓸 예정이니 어머니와 오빠가 서운해 하지는 않을 것이다."

- 아직 소설을 접하지 못한 한국 독자들을 위해 내용을 조금 소개해 달라.

"소설에는 화가 아버지와 딸이 나온다. 그들은 한국 사람일 수도 있고 아닐 수도 있다. 그들이 사는 곳도 독일인지 오스트리아인지 알 수가 없다. 아버지는 유럽생활에 적응을 못하지만 딸은 그 반대다. 딸은 아버지가 그린 그림들의 흔적을 찾아가면서 아버지와 본인 사이에 이해할 수 없었던 간극을 좁혀나가게 된다."

- 실제 아버지와 본인의 이야기인가?

"전혀 아니다. 아버지가 화가라는 점. 우리가 아시아인으로서 유럽에 살았다는 점은 사실로서 소설의 바탕이 되었지만, 아버지와 나는 서로를 잘 이해했다. 아버지에겐 언어문제가 전혀 없었다. 독일어를 잘 하셨다."

- 왜 소설 속 아버지와 딸이 한국인이라는, 그들이 함께 살았던 곳이 오스트리아라는 명백한 암시가 없는 것인지 궁금하다.

"일부러 그렇게 소설을 이끌어 나갔다. 낯선 곳이 꼭 오스트리아일 필요도, 이방인이 꼭 한국인일 필요가 없다고 생각했다. 내 소설 속 낯선 곳은 어느 곳이든지 될 수 있고, 그 곳에서 살아가는 이방인이라면 어느 민족이든 상관없다."

"나는 40%는 한국인, 60%는 오스트리아인"

▲가장 권위있는 문학신문 중 하나인 <폴텍스트>에 실린 안나 킴의 기사. ⓒ Volltext

- 안나 킴은 한국에서 태어난 한국인이지만 유럽에서 성장해 살고 있는데 본인의 정체성에 대해 고민해본 적은 없나?

"없다. 한번도 100% 한국인이라는 생각은 해보지 않았다. 그렇다고 100% 오스트리아인이라고 생각해보지도 않았다. 나에게 독일어는 모국어와 같다. 한국어를 곧잘 하지만 한국인처럼 유창하지 않다. 언어에 따라 분류하자면 40%는 한국인, 60%는 오스트리아인으로 살아가고 있다고 할 수 있겠다. 하지만 난 이런 분류가 싫다. 나는 한국인도 되고 오스트리아인도 된다. 어느 나라 사람이 되던 그것이 '안나 킴'을 다른 사람으로 바꿀 수는 없다. 나는 그저 '안나 킴'일 뿐이며 '안나 킴'으로 살고 싶다."

- 원래 본명이 '안나'인가?

"그렇다. 사람들이 많이 묻는 질문이다. 본명이냐고. 철학과 독문학을 배운 어머니가 몇몇 독일 이름을 매우 좋아하셨다. 또한 부모님 모두 가톨릭 신자다. 태어난 그 순간부터 나는 '안나'로 오빠는 '요한'이라는 독일어 이름이자 가톨릭이름으로 살고 있다."

- 이 곳에서 '안나 킴'을 오스트리아 작가로 받아들이는가?

"반반이다. 책도 내고 유명해지면서 이곳 신문들과 인터뷰를 많이 하게 되었다. 그럴 때마다 많은 언론사 기자들이 나를 '한국작가'라고 소개했다. 오스트리아에서 살고 있고 독일어로 작품을 쓰고 이 곳에서 책을 출판했는데도 불구하고 나를 '한국작가'라고만 소개하는 신문을 처음에는 이해할 수 없었다. 하지만 내가 한국에서 태어났고 한국인이기 때문에 '한국작가'라고 소개할 수도 있겠다는 관용이 생겼다. 어느 나라 작가로 불리든 이제 별로 상관없다. 내가 작가라는 사실은 변하지 않으니까."

- 평소에 영감을 준 작가나 작품이 있나?

"테네시 윌리엄스의 작품이라면 모두 좋아한다. 유진 오닐의 작품도 좋아한다. 여러 극작가들의 작품을 즐겨 읽었지만 카뮈와 뒤라스처럼 철학가들의 책도 좋아한다. 그래서 내가 비엔나국립대학교에서 극장학과와 철학을 전공했는지 모르겠다."

"한국어로 내 책 번역하는 일, 욕심 난다"

- 한국작가들의 작품은 읽어보았나? 이번에는 프랑크푸르트에서 열린 도서전에 한국의 작가들이 주빈국으로 초대되었는데.

"한국이 주빈국이 된 것은 알고 있다. 하지만 아직 한국작가들의 책을 한권도 읽어본 적 없다. 관심은 있었지만 이곳에서 번역된 한국책을 구하는 건 어려웠다. 나 또한 유럽 작가들의 작품들을 읽기에도 바빴다. 이제는 번역된 한국책들이 유럽시장에 나오는 것 같아 천천히 읽어볼 생각이다. 무엇보다도 내 책이 출간된 출판사 '드로슐'(Droschl)에서 이번에 시인 '이상'의 책을 출간했다. 먼저 이상의 책을 읽어볼 계획이다."

- 한국어로 책을 쓴다든지 혹은 한국에서 책을 출판할 생각은 없는지.

"한국어 실력이 부족해서 작품을 쓰기에는 역량이 딸릴 것 같다. 그러나 좋은 번역가를 구해 내 작품을 한국어로 번역하고 싶은 생각은 있다. 사실 영어로 번역해 세계시장에 책을 출간하는 것보다 한국어로 번역해 한국시장에 내 작품을 더 먼저 선보이고 싶은 마음이 간절하다. 한국에는 딱 3번 가보았다. 내 작품이 한국에서 출간되면 그것을 계기로 한국에 더 자주 가게 될 것이다. 한국은 언제나 감상적인 냄새를 주는 곳이다. 한국에서 온 소포를 뜯으면 언제나 그 안에서 나오는 냄새부터 맡았다. 뭐라 형용할 수 없지만 나에겐 너무나도 그리운 냄새다."

▲주간지 <프로필>에 '잉게보르크 바하만 프라이스'의 다른 경쟁자들과 함께 기사를 장식한 안나 킴. ⓒ profil

- 이번에 학술지원금(비엔나시보조금)을 받았는데, 이 보조금은 받기 어려운 것이라고 들었다.

"1년에 한번씩 비엔나 시에서 작가 4명을 선정해 주는 상이다. 1만2천유로 정도(약 천오백만원)의 상금을 받는다. 액수보다는 매우 영광스런 상이다. 물론 이 상을 매년 받을 수는 없으므로 나 같은 신인작가들 중에는 부업을 갖고 있는 사람들도 있다. 나도 비엔나국립대학교 신문사에서 취재기자로 일하고 있다. 소설 쓰는 것과 기사 쓰는 것은 그 성격이 달라서 나에겐 쉽지 않은 일이다. 어쨌든 먹고 살아야 하니까.(웃음)"

- 독일어 문학세계에서는 매우 권위 있는 잉게보르크 바하만 프라이스에서는 아쉽게도 수상하지 못했다.

"후보들은 미발표된 자신의 작품을 읽어야 한다. 약 30분 동안 자신의 작품을 읽어야 하는데, 잘 읽는 것도 수상하는 데 도움이 된다. 내가 생각하기엔 내가 잘 못 읽은 것 같다."

- 독일어권 문학계에서 노벨문학상이 자주 나오는 편이다. 엘프리데 옐리네크도 작년 노벨상을 거머쥐었다. 혹시 노벨상을 받고 싶은 욕심은 있나?

"지금으로선 그냥 좋은 작품을 쓰고 싶다. 한국어로 내 책을 번역하는 일에 사실 더 욕심이 간다."

| | 잉게보르크 바하만은 누구? | | | |

| | | ▲ 잉게보르크 바하만 | | ⓒBaldi Schwarze |  | 잉게보르크 바하만은 1926년 오스트리아 캐른튼 클라겐푸르트(Kärnten Klagenfurt)에서 태어났다. 시인, 에세이작가, 소설가이자 오스트리아 학교이름의 작명가로도 활동했다. 오스트리아 그라즈, 인스부르크, 비엔나에서 철학을 전공했으며, <마틴 하이데거의 실존 철학의 비판적 수용>이라는 논문으로 학위를 받았다. 1959년부터 1960년에는 독일 프랑크푸르트 대학교에서 괴테시학에 대해 강의했다.

그의 소설 <삼십세> <동시에>는 우리나라에도 알려져 있으며, 쥬세페 토르나토레가 감독하고 모니카 벨루치가 주연한 영화 <말레나>도 잉게보르크 바하만의 작품이다. 이문열의 소설제목 <추락하는 것은 날개가 있다>는 말도 잉게보르크 바하만의 시 제목이다.

그는 2차 세계대전이라는 전쟁의 시대에 이성과 감성의 상징인 언어를 매개로 세상과 인간의 실존에 대해 고민한 작가였다. 그녀의 언어는 "언어는 존재의 집"이라는 하이데거의 실존철학과 "언어의 한계가 바로 내 세계의 한계"라고 토로한 비트겐슈타인의 언어철학 사이에 놓여있다는 평가를 받고 있다.

30세 이후 모든 직업을 뒤로하고 글쓰기에만 전념하던 그는 스위스 작가 막스 프리쉬(Max Frisch, 1911~1991)와 사랑에 빠진 뒤 파경에 이르자 2년간 글을 쓰지 못할 정도로 방황했다.

그는 로마, 파리, 런던, 뮌헨, 미국 등을 자주 여행했는데, 그가 특히 사랑했던 도시인 로마에서 원인모를 호텔 화재로 사망했다. 1973년 10월17일, 그의 나이 47세였다. 사망설로는 자살설과 더불어 평소 애연가였던 그의 담뱃불로 인한 것 등이 제기되고 있다.

잉게보르크 바하만 프라이스

'잉게보르크 바하만 프라이스'는 잉게보르크 바하만의 문학정신을 기리기 위해 1977년부터 오스트리아 캐른튼의 수도 클라겐푸어트 시에서 매해 시 후원으로 열리는 시상식이다.

근대 독일어문학의 정신을 형상화하고 정의내리는 것으로 간주된 작품들에게 주어지는 상으로 20대 후반에서 30대 중반의 젊은 작가들에게 주어진다. 오스트리아 작가들뿐 아니라 독일어로 문학 활동을 하는 모든 사람들에게 열려있으며, 주요 대상 국가는 오스트리아, 독일, 스위스, 리히텐슈타인 등이다.

잉게보르크 바하만 프라이스에서는 보통 17~18명 사이의 후보 작가들이 30분씩 자신의 작품을 낭독하는데, 이 3일간의 경쟁은 '독일어문학의 날들'이라는 특별한 이름으로 불린다.

오직 한 작가에게만 '잉게보르크 바하만 상'이라는 이름의 영예로운 상이 주어지며, 심사위원상, '3Sat'방송국상, '에른스트 뷜르너'상이라는 특별상이 각 1명씩에게 주어진다. 2명의 후보들에게는 보조금이 지원된다.

그러나 1800여명의 지원자 중 17~18명의 후보를 추려내는 것이기 때문에 잉게보르크 바하만 프라이스의 후보로 선정된다는 것 자체가 수상과 다름없는 영예다.

후보들은 미발표, 비출간된 작품을 선보여 낭독해야 하며 모든 심사과정은 '3Sat'방송사를 통해 생방송으로 시청자들에게 전달된다. 심사위원들은 유명한 문학가와 문학교수들로 구성되며 매년 바뀐다. | | | | |