【오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.】

▲공짜 (Free) 피아노 레슨 공고문 ⓒ 한나영

JMU '학생 교사'와 함께 하는 초급 피아노 레슨 무료 강습

: 1월 18일부터 4월 9일까지

수신: 피아노 레슨을 희망하는 초급 피아노 학생의 부모

발신: 코디네이터, 패트리샤 브래디 박사

학부형들에게

피아노를 배우고 싶어하는 7세~15세 아이가 있으세요? '피아노 교습' 과정(MUS 372)의 일환으로 JMU '학생 교사'가 1월 18일부터 4월 9일까지 10주 동안 초급 수준의 학생들에게 개인 레슨과 스튜디오 수업을 제공합니다. 레슨은 무료입니다. 필요한 책값만 최소한으로 내면 됩니다.

MUS 372 학생 교사는 모두 피아노 전공자로 (3, 4학년, 대학원) 종합적인 '피아노 교육' 과정을 최근에 이수한 학생들입니다. 이들은 이번 학기에 교수법에서 배운 자신의 지식과 노하우를 활용해서 가르칠 준비가 되어 있는 학생들입니다. 우리는 이들 학생 교사들에 대해서 꼼꼼히 모니터를 할 것입니다. 아울러 일주일에 한 번씩 클래스에서 만나 문제점이나 어려운 점뿐만 아니라 교수법과 전략, 자료 등도 논의하게 될 것입니다. 저는 한 달에 한 번씩 학생들의 수업을 참관할 계획입니다.

이 프로그램에 참여하려면 다음과 같은 조건이 필요합니다. 이 레슨을 받기 원하는 학생은

1) 1년 정도의 피아노 레슨을 받은 학생

2) 연습을 위해 집에 피아노나 최소 5옥타브(61건반)의 좋은 키보드를 가지고 있는 학생

3) 매주 수요일, 학교에 나와서 30분 레슨을 받을 수 있는 학생

4) 토요일에 두 번 '그룹 클래스'와 일요일 '스튜디오 공연'에 올 수 있는 학생

'공짜 레슨'이라는 것이 알고 보니 피아노 교수법을 전공한 학생들의 '실습용' 레슨이었지만 실제로 내가 경험한 미국의 학교들은 자신들이 보유한 인력(소프트웨어)이나 장비(하드웨어)를 학생이나 지역 주민들에게 과감하게 '공짜로' 개방하고 있었다.

먼저 소프트웨어를 살펴보면, 중학생인 작은 딸은 방과 후 학교에 남아 일주일에 한 번씩 인근 대학의 미국인 대학생으로부터 개인지도를 받는다. 물론 공짜다. 대학생의 자원봉사 활동은 도움이 필요한 학생의 숙제를 돕기 위한 것인데 우리 아이처럼 영어가 모국어가 아닌 ESL 학생에게는 일종의 영어 개인지도가 되는 셈이고, 숙제 도움이 필요한 미국 학생에게는 친절한 숙제 도우미 역할을 해주는 것이다.

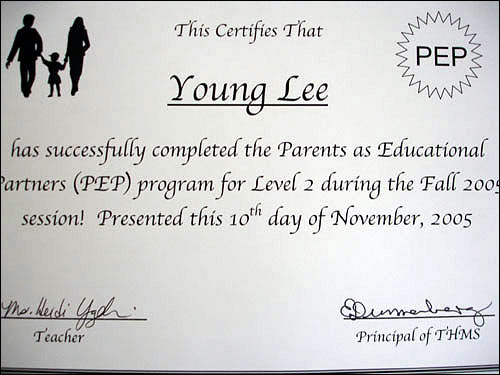

공짜 개인지도는 학생에 대해서뿐만 아니라 학부형에 대해서도 이루어진다. 딸이 다니는 중학교에서는 영어를 잘 못 하는 학부형들을 위해 저녁 시간에 영어 클래스를 운영하고 있다. 수준별로 진행되는 이 영어 수업은 단순한 영어 회화 수업이 아니라 자녀들의 학사 일정과 학교 생활을 설명하는 수업으로 교사와 학부형간의 대화 외에 재미있는 게임을 통해 영어를 가르친다고 한다. 남편도 지난 학기에 히스패닉 학부형들과 함께 일주일에 한 번씩 이 수업을 들었는데 학사 일정과 학교 돌아가는 상황을 이해하는 데 도움이 되었다고 한다.

▲남편이 딸 중학교에서 받아온 PEP 영어 클래스 수료증 ⓒ 한나영

하드웨어에 대한 이야기를 하자면 큰 딸이 학교에서 빌려온 조리기구를 언급하지 않을 수 없다. 작년 9월에 생일을 맞은 큰 딸은 집으로 친구들을 초대했다. 그런데 미국에 온 지 얼마 안 되었던 때라 집에는 기본적인 그릇 외에 케이크나 쿠키 등을 굽는 기구가 없었다.

딸아이는 학교 쿠킹 시간이 끝난 뒤 선생님에게 부탁하여 케이크 굽는 기구를 빌려왔고 집에서 케이크를 구워냈다. (그때 나는 한국에 있어서 딸로부터 이야기만 들었다) 물론 한국에서는 요리 한 번 안 해본 아이였다. 하지만 수업시간에 배운 조리법을 직접 집에서 실습해 본다고 하니 선생님이 기구를 빌려줬다고 한다.

학교가 보유하고 있는 시설을 이처럼 학생들에게 자유롭게 대여하고 있는 건 조리 기구뿐이 아니다. 우리 집 거실에 3주 넘게 자리를 잡고 있는 연습용 드럼패드와 실로폰도 실은 공짜로 학교에서 빌린 것이다.

학교에서 밴드 공연을 보고 난 작은 딸이 밴드부에 들어가려고 신청을 했다. 딸아이가 연주할 수 있는 악기는 피아노였다. 그런데 이미 다른 학생이 피아노를 맡고 있어서 불가능했다. 밴드 선생님은 피아노 대신 퍼커션을 해보겠느냐고 물었다. 밴드부의 멋진 복장과 연주에 관심이 많았던 딸은 즉시 "예스!"라고 대답했다. 물론 퍼커션 레슨을 먼저 받아본 뒤 밴드부 합류 여부는 선생님이 결정한다는 조건이었다.

밴드부 선생님은 자신이 가르치고 있는 퍼커션 전공 대학생을 딸에게 소개해 주었다. 그때부터 딸아이는 일주일에 한 번씩 음대 연습실에서 레슨을 받게 되었다(개인 레슨을 하면서 대학 연습실을 이용하는 것도 인상적이다). 레슨비는 30분 레슨에 15불로 생각보다 저렴했다.

▲퍼커션 레슨을 받고 있는 딸 ⓒ 한나영

그런데 어느 날, 레슨을 받으며 밴드부 입성(?)을 갈망해오던 아이가 학교에서 뭔가를 낑낑대며 들고 왔다.

"어휴, 무거워."

"그게 뭐니?"

"연습용 드럼패드. 밴드부에 들어가려면 집에서도 연습을 해야 할 것 같아서."

"어디서 났는데?"

"학교에서 빌렸어. 사인만 하면 다 빌릴 수 있어."

"와, 이런 것도 빌려주니?"

"그럼. 드럼책도 다 빌려주는데."

"언제까지 갖다 줘야 하는데?"

"기한 없어. 필요한 만큼 쓰고 갖다 주면 돼."

▲학교에서 빌려온 악기 ⓒ 한나영

이처럼 중, 고등학교에서는 학교가 보유하고 있는 시설과 장비들을 학생들이 활용할 수 있도록 '과감하게' 대여를 해준다. 그래서일까. 한 두 번 쓰고 말 것 같은 조리 기구를 살까 말까 망설이고 있을 때 큰 딸은 이렇게 말한다.

"엄마, 필요한 거 있으면 다 말해. 빌려다 줄 게. 학교에 있는 거, 다 내 거야!"

물론 우스개 소리로 한 말이지만 그만큼 학생들이 쉽게 학교 시설을 이용할 수 있다는 방증일 것이다. 대학도 지역 주민들에게 학교 시설을 개방하는 데는 이에 못지않다. 내가 사는 곳에 있는 커뮤니티 칼리지인 BRCC도 지역 주민들에게 도서관을 개방하여 누구든지 책을 빌리고 인터넷을 할 수 있게 한다.

"얼마 동안 책을 빌릴 수 있어요?"

"한 달간 빌리고 전화로 연장을 할 수도 있어요."

"몇 권까지 빌릴 수 있어요?"

"(머뭇거리더니) 99권!"

"뭐라고요?"

"하하하."

▲BRCC에서 양껏 책을 빌릴 수 있다. 힙합의 역사를 읽어보려고 빌려온 책 ⓒ 한나영

깜짝 놀라는 나를 보고 도서관 사서가 활짝 웃는다. 지난 여름에 갔던 시내 메사누튼 공공도서관에서도 '힘 닿는 만큼 빌려갈 수 있다. 트럭을 가져오면 여기 있는 책을 다 싣고 갈 수도 있다'고 했던 말이 생각나 "무제한으로 빌릴 수 있느냐"고 물으니 그렇다고 한다.

미국에 와서 인상 깊었던 것 중의 하나가 바로 이런 공공 시설물들이 철저하게 '사람'을 위해 존재하고 그들에게 봉사를 한다는 사실이다. 아이들이 다니고 있는 학교의 많은 장비들도 학생들에게 활용되고 있고, 대학의 시설들도 '열린 공간'으로 주민들에게 봉사하고 있다.

지금은 어떤지 모르겠지만 내가 중, 고등학교 다니던 때만 하더라도 학교 과학실이나 조리실의 기구는 학생들에게 애용되기보다는 전시용으로 비치되던 '상전'이었다. '장학사가 뜨는(?)' 아주 특별한 날에만 먼지를 털고 세상 밖으로 나왔던 만져보기 힘든 물건이었다. 선생님들 역시 그 기구들을 활용하기보다는 고장나거나 분실되는 일이 없도록 '보존'하는 데만 급급했던 보신주의자들이었던 것 같다. 하여간 학교 시설이나 비품들은 사람을 위해서 존재했던 게 아니라 물건 존재 자체로서만 의미를 가지고 있었던 것 같다.

학교가 보유한 장비와 시설들을 학생과 일반에게 과감히 개방하여 활용하도록 하는 이곳 미국 학교들을 보면 부럽기만 하다. 전에 우리나라는 학교 시설을 이용하거나 장비 하나를 빌리는 데 수속이 엄청 복잡하고 어려웠던, 아니 불가능하던 때가 있었는데 지금은 어떤지 모르겠다.