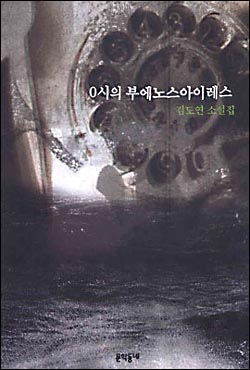

▲<0시의 부에노스아이레스> 책표지 ⓒ 문학동네

그렇지만 이러한 사전적인 꿈의 의미와 항상 엄중하게 우리 앞에 놓여있는 현실은 상호 어떠한 작용을 하는 것일까? 이 막연한 질문이 소설가 김도연의 <검은 눈>을 비롯한 소설집 <0시의 부에노스 아이레스>를 읽는 동안 내내 떠나지 않았다. 이 소설뿐 아니라 다른 작품들에서도 현실과 환상을 구분 못하겠는 또는 애써 구분하지 않으려는 줄거리와 상황들이 여러 차례 묘사된다.

'꿈인 줄 알고 꾸는 꿈의 쓸쓸한 풍경'을 그렸던 저자의 집이 있는 평창 진부로 가는 길도 으레 겨울의 풍경이 그렇듯 조금은 쓸쓸하였다. 가을걷이가 끝난 밭과, 겨울채비를 끝낸 산들의 나무들도 잎과 줄기를 떨구어 내고 맨몸으로 한 겨울을 맞고 있었다. 그러나 그것은 단지 황량한 소진의 계절이 아닌 준비와 휴식의 계절인지도 모를 일이다.

인간의 소리를 내는 소와 닭, 오리들… 하긴 뭐하나 제대로 돌아가는 것이 없어 모든 것이 날고 기고 하는 시대이기에 소가 물을 달라느니, 물이 차갑다느니 하는 자신의 요구를 당당하게 피력하고, 이에 더해 먹이를 제때 주지 않는다는 이유로 가축들이 반란에 준하는 소요를 일으키더라도 무엇이 이상하고, 무엇이 비현실적이랴.

올해는 유달리 포근해 눈이 적은 겨울인지라 소설에서 말하는 지독한 눈의 내림과 거대한 쌓임에 대한 현실적인 감은 없었지만, 유달리 작가 김도연의 주인공들은 폭설을 뒤집어쓰고, 그 안에 앉아 몽환에 잠기는 장면들이 많다. 눈은 쉽게 옛 기억을 되살려내고, 주위로부터 한 인간을 고립 시킨다. 하기야 눈 속에 갇힌 자가 할 수 있는 것이라야 잠자기와 꿈꾸기일 밖에 다른 것이 있으랴.

▲겨울 들녁 ⓒ 최삼경

눈이 내리면 사방으로 하얀 구릉만 보여 설국(雪國)을 연상케 할 정도로 환상적이지만, 눈이 녹으면 그제서야 제 모습을 드러내는 사물들. 눈이 녹은 후의 핍진과 비참, 사물의 건조함을 노래한 것이야 많지만 이렇게 둘 사이를 번갈아 쳐다보는 시선도 흔치는 않을 것이리라.

폭설로 길이 끊긴 외딴집에서 수십 마리의 가축을 건사해야 할 책임을 지게 된 '나'는 실연의 헛헛함을 지우려 돌배술에 취해 잠에 빠져든다. 꿈인 듯 현실인 듯, 인간의 언어로 불평하는 가축들의 원성을 들으며, 먹이도 주고 잠자리도 돌보아주다가 다시 술을 마시는 일상을 되풀이 한다. 어느 때 돌연 정신을 차려 보니 굶주린 개에게 물어 뜯긴 자신을 보며 노부모들이 구경하러 갔다던 선홍빛의 동백꽃이 오버랩 되면서 현실로 복귀하게 된다.

앞서 얘기한 것처럼 속수무책으로 고립된 상황에서의 현실은 꿈이나 몽환과 얼마만큼이나 냉정한 거리를 유지할 수 있는 것일까. 혹은 같은 꿈을 공유하지 못하는 연인의 운명이란 어떤 것일까. 인근에 있다는 월정사로 들어가는 길에는 관광버스가 줄을 잇고 있었고, 들판에는 빈 이삭들이 탑처럼 늘어서 뼈만 남은 나무들과 어깨동무하고 있다.

▲소설 <검은 눈>의 배경이 된 집(사진 제공: 김도연 작가). ⓒ

문학을 포함한 모든 예술의 속성이 남들과 다른 자신만의 영역을 쌓아가는 작업이라고 할 때, 작가 김도연의 자리는 확연한 차별성을 갖고 있다. 그것은 '강원도의 힘'이라고 부를 수도 있을 '탈중심의 힘'에 있는 것은 아닐까.

그래서 문학평론가 황현산씨는 "잊혀지고 구석진 자리에서 아무도 부르지 않는 노래를 한번 더 부르는 그에게는 다른 사람에게 후일담인 것이 여전히 현장의 이야기다. 이 뒤늦은 현장에는 옛날 열정의 봉우리가 지녔던 높이만큼 깊은 감정의 웅덩이가 있다"고 말하는 것이리라.

어찌됐든 평창군 도암면 유천리의 막다른 고향집에서 아궁이속의 장작불로 붉어지고, 돌배술의 무심한 향에 익어가는 강원의 산하는 그래서 깊고 그윽하다. 소설 속의 검은 눈은 하늘에서 오는 눈의 희지 않음을 의미하는 것인지, 아니면 소의 크고 검은 눈을 얘기하는 것인지, 또는 산다는 것의 슬픔이나 불가해를 쳐다보는 모종의 검은 눈을 뜻하는지는 알 수 없으나 하늘은 오늘 잔뜩 찌푸려 있다. 어쩌면 그렇게 기다리던 눈이 내릴지 모를 일이다.