ⓒ 김동원

바닷물은 매일매일 뻘에서 놀다간다. 뻘은 바닷물이 놀러왔다가 그 흔적을 그려놓고 가는 화판이다. 그러니까 붉은 색이 고운 뻘의 나물은 화판 위에서 자라고 있는 셈이다. 화폭의 한가운데서 매일 바다의 그림을 온몸으로 보면서 크고 자란다.

ⓒ 김동원

집은 논의 한가운데 있었다. 논이 노동의 공간이라면 집은 안식의 공간이다. 아마도 봄이라서 그렇게 보였을 것이다. 가을이라면 논은 수확의 공간으로 보였을 것이다. 봄과 여름에 뿌린 노동이 가을에 그 수확의 대가를 제대로 보장받을 수 있을 때 집은 비로소 편안한 안식의 공간이 될 수 있을 것이다. 논의 한가운데 자리한 집 한 채에 그 안식의 의미를 보장해주는 사회가 정말 우리가 꿈꾸는 사회가 아닐까 싶다. 논의 한가운데 자리한 집 한 채가 그렇게 말하고 있었다.

ⓒ 김동원

해가 진다. 아니, 해가 혜성처럼 꼬리를 길게 끌며 날아간다. 어디로? 바로 내일을 향하여! 그렇다. 해는 지는 것이 아니라 내일을 향하여 날고 있는 것이다. 생각해보면 지구가 둥글다는 건 얼마나 다행스러운 일인가. 지구가 둥글기 때문에 내일을 향해 서쪽으로 날아간 오늘의 저녁 해는 밤새도록 세상 사람들을 다 만난 뒤에 동쪽으로 다시 떠오를 수 있다. 지구가 평평했다면 어림도 없는 일이다. 알고 보면 삶도 둥글다. 그러니 자꾸자꾸 앞으로 걸어갈 일이다. 걸어가다 슬프면 노래를 불러볼 일이다. “인생도 둥그니까 자꾸 걸어나가면….”

ⓒ 김동원

내가 해가 내일을 향해 날고 있다고 한 것은 거짓말이 아니다. 보라, 해는 지면서 또 뜨고 있지 않은가. 저녁 해는 자신을 보고 자꾸 지는 해를 생각하는 사람들 때문에 갯벌의 물줄기 속에 슬쩍 뜨는 해를 비추지 않을 수 없었다.

ⓒ 김동원

삼산면 상리의 기꽂이산에서 바라본 일출. 지금도 여전히 태양은 묘지 위에 붉게 떠오른다. 어제의 저녁 해가 지는 해가 아니라 오늘을 향해 날고 있는 해였다는 내 얘기는 5월 초하루의 이른 아침, 그러니까 5시 30분의 시각에 석모도 상리의 마을 뒤편으로 자리한 기꽂이산에 올라본 사람이라면 누구나 고개를 끄덕여 동의할 수 있었을 것이다. 어제 저녁처럼 아침의 태양도 똑같이 붉었다.

ⓒ 김동원

어제의 저녁 해는 내일을 향하여 날고 있었지만 오늘의 아침해는 이제 오늘 하루를 밀고 가기 시작한다. 안개 속이라고 그 하루가 걸음을 멈추는 법은 없다. 멀리 상주산이 그 윤곽을 희미하게 드러내며 안개 속에 묻혀 있다. 아침해는 안개 속에서 오늘 하루를 벌써 한 뼘이나 밀어 올렸다.

ⓒ 김동원

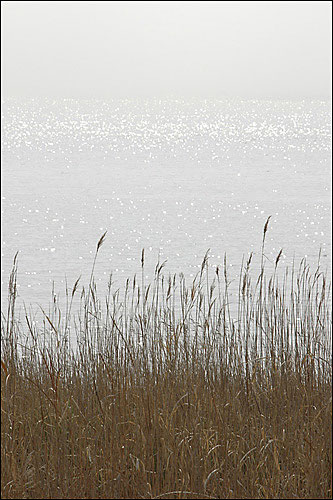

하루는 얼마나 눈부신 것인가. 바닷가에서 매일 하루의 아침을 지켜본 갈대들은 그 사실을 분명하게 알고 있을 것이다.

ⓒ 김동원

안개는 세상의 풍경을 가리는 것이 아니라 사실은 안개의 풍경을 드러낸다. 그러니 안개가 왔을 때는 안개의 풍경을 즐겨야 한다.

ⓒ 김동원

우리가 편안한 안식을 구하는데는 과연 얼마만큼의 넓은 공간이 필요한 것일까. 새에게 그 공간은 말뚝 위의 작은 공간으로도 충분하다. 우리는 그 정도의 공간에선 균형도 제대로 잡을 수 없다. 혹시 우리들의 안식을 위해선 넓은 공간이 필요한 것이 아니라 어디서나 안식을 즐길 수 있는 균형감각이 필요한 것이 아닐까.

ⓒ 김동원

나는 이번에 고기를 잡는데 두 가지 방법이 있다는 것을 알았다. 하나는 고기를 쫓아가는 것이고, 하나는 고기를 기다리는 것이다. 쫓아다니는 고기잡이는 역동적인 반면 마음을 조급하게 만드는 경향이 있다. 기다리는 고기잡이는 무료한 반면 한편으로 그냥 바다가 주는 대로 만족하며 살 수 있는 여유를 준다. 우리에겐 그 두 가지 삶의 균형이 필요하다.

덧붙이는 글 | 개인 블로그에 동시에 게재했다. 블로그-->김동원의 글터