【오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.】

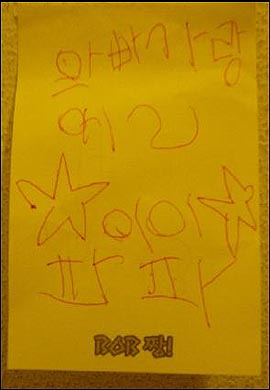

▲막내가 현관문에 붙혀둔 연서(戀書). ⓒ 정학윤

회사의 업무가 3시간 정도 연장된지라, 평소보다 약간 더 지쳐서 퇴근한 날이었습니다.

집 현관에 도착했는데, 작은 메모 종이 한 장이 달랑거리며 붙어 있었습니다. 막내 녀석이 붙여두었나 봅니다.

"아빠 사랑해∼ ☆이이☆ 파파('파이팅'을 쓰려고 한 듯)"

평소에도 막내 녀석은 작은 메모 편지라든지, 그림을 그린 다음 위의 문구가 들어간 사랑고백서(?)를 자주 제출하는 편입니다. 그런데 오늘은 그것만으로 성에 차지 않았던지, 드디어 현관문까지 진출하였습니다.

하하하∼ 퇴근 직전까지의 피곤함들이 싹 물러가는 순간입니다.

현관에는 자동개폐기가 달려 있지만, 숫자를 누르고 혼자 현관에 들어서는 것이 너무 건조하게 느껴져서 간혹 초인종을 눌러 아이들을 불러냅니다. 이때 둘째와 막내가 우당탕탕 소리를 내며 달려나오는 소리를 들어야 합니다. 서로 문을 열어줄려고 달음질을 치는 것이지요. (고1 첫째가 타지에서 기숙사 생활을 하고 나서부터는 집이 많이 허전해졌습니다)

신을 벗고 거실에 들어서기만 하면, 막내는 양손으로 나의 다리를 붙들고 내 발등에 녀석의 두 발을 얹습니다. 그 상태로 녀석을 발등에 태우고 방까지 들어가야 합니다. 녀석이 아주 재미있어 하는 놀이입니다.

일단 나는 옷을 아무렇게나 벗어 던지고, 샤워를 했습니다. 씻고 나오는데 갑자기 둘째 녀석이 욕실 문 앞에서 카메라를 들이대는 것이었습니다. 아주 혼났습니다. 이리 저리 수건으로 몸을 가리는 저를 한참이나 놀려댑니다.

"히히히 아빠 가리지 말아요." 둘째 녀석에게 기어이 몇 장이 찍히고야 말았습니다. (둘째에게 찍힌 사진 한 장 정도를 올려볼까 하다가 너무 야(?)해서 생략했습니다.)

연일 학교 급식문제로 시끄럽습니다. 그래서 사진찍기 좋아하는 초등학교 5학년인 둘째 푸름이에게 몇 마디 묻고는 다음과 같이 제안했습니다.

"둘째야! 요즘 식중독 때문에 난리가 났는데, 니네 학교 급식은 문제없냐? 학교 식당 사진 찍어서 <오마이뉴스>에 글 한번 올려보는 것이 어떨까? 억지로 문제를 찾으려고 하지 말고 담담하게 보이는 데로 사진을 찍어서 너의 생각을 써보면 좋을 텐데…. 어른들이 궁금해 할 것 같다."

그런데 아이의 반응은 시큰둥했습니다.

"우리 학교에는 식당이 없어요. 밥을 교실에 가져와서 먹어요. 교실에는 먼지가 풀풀 날리는데…, 먼지가 너무 싫어요! 사진 찍어오는 것도 자신이 없어요."

막내는 제 어미와 '아침 바람 찬 바람에'라는 노래를 부르며 놀이를 하고 있었습니다. 무엇이 그리 재미있는지 낄낄거리며 놀이에 열중하는 모습이 너무나 사랑스럽습니다.

▲아침 바람 찬 바람에... ⓒ 정학윤

▲둘째와 막내가 이불을 똘똘 말고 까불거리며 놀다가 거실 바닥에서 꺼불 꺼불 잠들기 직전입니다. ⓒ 정학윤

▲잠시 자리를 비우면 녀석에게 자리를 빼앗기고 맙니다. ⓒ 정학윤

아이들과 이렇듯 평범한 저녁을 보냅니다. 아이들과 보내는 저녁시간은 즐겁습니다. 녀석들도 즐거운 지 시간이 꽤 되었는데도 잠을 자지 않고 이불을 똘똘 말아서 뒤집어쓰고 이 방 저 방 쫓아다닙니다. 괜히 컴퓨터 앞에 앉아 있는 저를 건드리기도 하고, 무릎에 털썩 주저앉기도 하며, 자신들의 놀이에 저도 동참하도록 요구합니다.

그러다가 잠시 내가 컴퓨터를 비우면 그 자리를 차지해버립니다. "아빠가 하고 있는데 빼앗으면 어떡하냐?"라고 말해보지만, "잠시만요"라면서 자리를 비워주지 않습니다. 녀석들과 컴퓨터를 놓고 실랑이를 벌이곤 합니다.

오늘 문득, 컴퓨터를 뒤적이다가 아내가 써 둔 시 한 편을 찾았습니다. 그 시를 읽으며 나름대로는 치열하게 살고자 했던 우리들의 스무 살이 떠올라 가슴이 뭉클거렸습니다.

▲점심 시간에 회사 옥상 잡풀 더미에서 찍은 꽃. ⓒ 정학윤

| |

오늘도 특별함이란 아무 것도 없는 참으로 사소한 저녁입니다.

일에 지치다가 퇴근하고, 아이들과 토닥이거나 녀석들의 재롱에 흐뭇해하고…. 보너스로 아내가 써 둔 시를 발견(?)하고 읽어보다가, 어쩌다 우리의 젊은 시절과 지금의 우리는 얼마나 달라져서 있는가를 가늠해보기도 하고….

그저 사소한 것의 조합만으로 이어진 저녁이지만 정겹기만 합니다.

세상을 살아갈수록 사소함이 주는 의미가 새삼스럽습니다. 사소한 것들에 감사할 따름입니다. 그도 그럴 것이 어느새 불혹 중반을 넘어가는 자신을 발견합니다.

▲점심 시간에 회사 옥상에서 찍은 나비입니다. ⓒ 정학윤