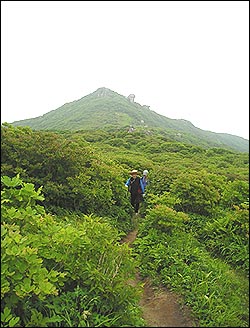

▲소백산 상월봉(1395m)에서 국망봉(1420.8m) 정상으로 가는 길에. 끝없이 펼쳐진 푸른 초원 같았다. ⓒ 김연옥

▲죽계3곡. ⓒ 김연옥

오뉴월 감기가 참 지독하다. 기침은 도무지 떨어지지 않는다. 더군다나 기운이 빠지니 머리도 잘 돌아가지 않았다. 똑딱거리던 시계 바늘이 한순간 그대로 멈춰 서 버린 꼴이라고나 할까. 어쨌든 나는 한동안 먹통이 된 듯한, 그다지 유쾌하지 않은 하루하루를 보내야 했다.

삶의 유쾌함을 되찾기 위해 지난 24일 친구들과 소백산 국망봉(1420.8m) 산행에 나섰다. 우리는 아침 8시에 마산을 출발하여 11시 30분쯤 소백산국립공원 초암매표소(경북 영주시 순흥면 배점리)를 거쳐 시멘트로 포장된 길을 계속 걸어갔다.

옥이 구르는 듯한 죽계구곡의 물 흐르는 소리. 얼마나 아름다운 계곡이기에 아홉 굽이마다 이름을 붙여 주고 싶었을까. 그 길 따라 끊이지 않고 들려오는 깨끗한 물소리에 내 귀도 맑아졌다.

고려 말 안축(安軸)이 지은 경기체가 <죽계별곡(竹溪別曲)>의 배경이기도 한 죽계구곡. 그런데 상수원 보호구역으로 계곡 내 출입이 금지되어 참으로 아쉬웠다. 꾸밈없는 아이들의 노래 소리 같은, 맑디맑은 물소리로 아쉬움을 달래며 초암사에 이르렀다. 초암사는 신라시대 의상대사에 얽힌 재미있는 이야기가 전해진다.

▲초암사 앞 죽계2곡. ⓒ 김연옥

▲높이 18m인 봉두암. 봉황이 머리를 치켜든 형상이라 하여 붙여진 이름이다. ⓒ 김연옥

의상대사가 그곳에 초막을 지어 얼마간 지내면서 호국 사찰을 세울 만한 명당자리를 찾고 있었다 한다. 그때 창건된 절이 아름다운 부석사이다. 그리고 초막이 있던 그 자리에도 조그마한 절을 짓게 되었는데, 그것이 바로 초암사이다.

초암사를 지나 숲길로 접어드는 곳에 흐르는 죽계1곡을 뒤로하고 본격적인 산행을 시작했다. 줄곧 나무 그늘이 드리워져 있는 데다 계곡에서 들려오는 물소리가 산행 내내 따라다닌다. 우리는 정겨운 다리를 건너기도 하고 가파른 나무 계단을 오르기도 했다. 돌이 많이 깔린 길에는 후텁지근한 여름과는 동떨어진 빛 바랜 낙엽들도 아직 머물러 있었다.

석륜암이란 암자가 있었다는 터에 이르자 높이가 18m나 되는 큰 바위가 내 눈길을 끌었다. 마치 봉황이 머리를 치켜든 형상이라 하여 봉두암이라 불리어지는 바위다. 그 옆으로 거꾸로 매달아 놓은 포탄이 있는데 아마 그 암자에서 종으로 사용한 것 같아 보였다.

초암사에서 국망봉 정상에 이르는 길은 가파른 오르막이 많은 편이다. 그래서 그런지 그날 땀을 뻘뻘 흘리며 나무 계단을 설치하고 있는 아저씨들의 모습을 볼 수 있었다. 우리가 국망봉 정상에 오른 시간은 낮 2시 20분쯤. 거기서 10분 남짓 더 가면 상월봉(1395m) 정상이라 우리는 거기까지 갔다 오기로 했다.

▲소백산 국망봉 정상. ⓒ 김연옥

▲상월봉 정상을 뒤로 하고. 온통 초록빛 세상이었다. ⓒ 김연옥

상월봉으로 가는 길은 끝없이 펼쳐진 아름다운 초원이었다. 꿈, 낭만, 사랑이 가득한 초록빛 세상이기도 했다. 여름 햇살이 눈부시게 흩어지고 내 마음도 뭉게뭉게 피어오르는 하얀 구름이 되어 한껏 부풀었다. 연분홍 꽃이 없어도 밉지 않는 철쭉나무들을 향해 나는 눈웃음을 살살 쳤다. 그 드넓은 초원을 막 뛰어가고 싶었다. 아니, 한 마리 새가 되어 날아가고 싶었다.

신라 마지막 왕자인 마의태자가 금강산으로 가던 길에 들러 신라의 도읍지 경주 쪽을 바라보며 망국의 눈물을 흘렸다는 국망봉. 소백산 주봉인 비로봉(1439m)이 아득하게 보이는 국망봉 정상에서 우리는 간단한 점심을 했다.

낮 3시 20분쯤 우리는 하산을 서둘렀다. 쉬지 않고 흐르는 물소리가 마치 아이들이 모여 재잘재잘 이야기하는 것 같아 심심하지 않았다. 시원한 물소리가 초록빛 숲길로 퍼져 나가는 듯했다.

내 마음의 때도, 내 마음에 품고 있는 화(anger)도 같이 씻겨 나갔으면 얼마나 좋을까. 화를 다스릴 때마다 일상에서 잃어버린 작은 행복들을 다시 찾을 수 있다는 틱낫한 스님의 말이 문득 떠오른다.

칙칙한 겨울을 산뜻하게 만드는 빨간 포인세티아처럼 산은 늘 지루하고 팍팍한 내 삶에 생기를 준다. 그래서 산행을 끝내고 집으로 돌아오는 그날 밤, 몸은 무거워도 내 마음은 참 유쾌했다.

▲국망봉 정상에서 내려가는 길에. ⓒ 김연옥

덧붙이는 글 | <찾아가는 길>

서울→경부(중부)고속도로→신갈(호법)I.C→영동고속도로→남원주I.C→중앙고속도로→풍기I.C→풍기→순흥면소재지→초암사