ⓒ 이웅래

태산이 무지무지하게 높은 줄 알았다. 중원의 오악(五岳) 중 하나라고 했으니 무식하게도 해발 5000미터 정도는 되지 않을까 막연하게 생각했다. 몇 번 산동성 성도인 제남을 다녀오면서 한두 시간 거리밖에 되지 않는 태산과 곡부현에 가보고 싶었지만 번번이 뒤로 미루었던 터라 이번만큼은 반드시 가보기로 결심했다. 일정이 빡빡했지만 전날 무리하게 일정을 소화하고 아침 8시부터 만날 사람들을 다 만나는 강행군 끝에 오전 11시 경 제남에서 드디어 들뜬 마음으로 중국 친구의 승용차에 몸을 실었다.

ⓒ 이웅래

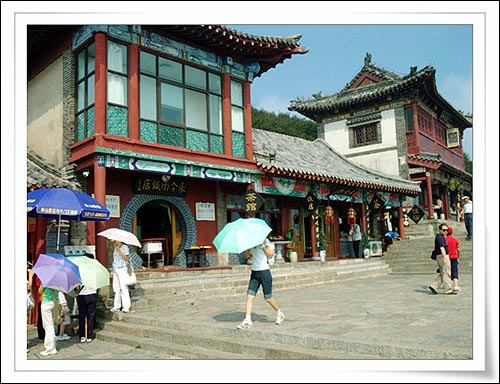

12시가 조금 넘어 태안에 도착했다. 태안은 태산 하나로 먹고산다는 말이 있을 정도라고 귀띔해 준다. 소도시치고는 식당들도 많고 꽤나 번잡하다. 금강산도 식후경이라고 일단 점심을 먹기 위해 식당에 들어갔더니 자리가 없단다. 중국인 친구가 식당 지배인인 듯 보이는 사람과 몇 마디 나누니 가까스로 이층에 방 하나를 얻었다(모두 알아듣지 못해도 '한구어렌 어쩌구' 하는 것이 한국친구가 왔으니 망신시키지 말고 빨리 자리를 내달라고 사정하는 듯했다).

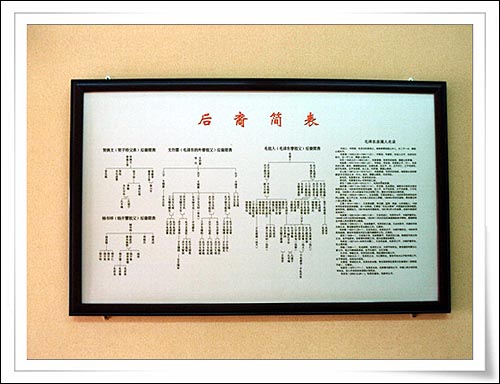

웬 식당이 이리 사람들이 붐비나 궁금했는데 식사를 마치고 나오다 복도에 걸려있는 가계도가 눈에 띄어 살펴보니 모택동의 가계도다. 밖으로 나와 간판을 보니 이곳 식당의 이름이 모가반점(毛家飯店)이다. 아마 이곳 주인이 모씨여서 모택동과 무슨 관련이 있는 듯싶고 그 때문에 유명해진 것이 아닌가 싶다.

ⓒ 이웅래

태산의 입구로 가니 계단 양쪽으로 용이 양각된 기둥이 나란히 서 있다. 옆의 다리와 그 아래의 소(沼)가 맑게 보인다. 태산 안내도를 보며 심호흡을 했다. 기대가 잔뜩 부풀어 올랐다. 어차피 시간 상 걸어 올라가기는 힘든 상황이었고, 동행한 친구들도 마찬가지라는 표정이었다. 그저 그들이 안내해주는 대로 따라가는 수밖에.

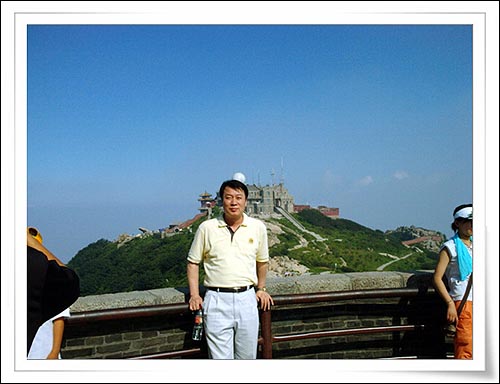

결론은 사실 매우 실망이었다. 여러 가지 이유가 있겠지만 태산에 대한 나의 기대가 너무 큰 탓이었을 것이다. 우리나라 설악산과 다를 바 없고, 그 높이도 해발 1845M다. 또 하나 아마 걸어서 올라갔더라면 역사가 기록한 많은 것을 보았을 것이고, 힘든 만큼 뿌듯한 마음도 들었을 것인데 너무 편안하게 올라간 것이 실망스러움에 일조를 하지 않아나 싶다. 그 악명 높은 십팔반(모두 7412개의 계단이라 한다)을 걸어 오르지 않았으니 말이다.

ⓒ 이웅래

편안하게(변명 같지만 시간에 쫓긴 탓도 있다.) 케이블카 타는 곳까지 승용차로 올라가고, 그곳에서 케이블카로 정상에까지 올랐으니 이처럼 쉬운 태산 등반(?)이 있었을까? 케이블카에서 내려 겨우 1, 2Km 걸은 것이 고작. 그것도 태산 꼭대기에 식당가나 여관들이 즐비한 곳을 걸었으니 도대체 태산을 본 것인지 뒷동산을 올라간 것인지 알 수가 없다. 태산을 이루고 있는 수종들 역시 소나무, 밤나무 등과 아카시아 나무가 대부분이다. 우리나라 산과 다를 바 없다.

ⓒ 이웅래

아래로 펼쳐진 준봉들을 보며 정상에 오르긴 올랐구나 하는 생각이 들었지만 특별한 감흥은 들지 않았다. 케이블카 내리는 곳부터 정상까지 바닥에 돌을 깔아놓고 몇 개의 석문을 세워 놓았는데 이름마다 하늘하고 모두 연관이 되어 있다. '별 가운데서(中星)'라든지, 하늘의 다리(天橋)'라는 이름을 붙여 놓았다. 하다못해 천지(天池)라고 쓰여 있기에 보았더니 한 평도 되지 않은 바위 틈 샘물에도 거창한 이름을 붙여 놓았다.

ⓒ 이웅래

주위 곳곳 바위에도 모두 글씨가 새겨져 있었다. 어렸을 적 도덕시간에 배운 '낙서하지 맙시다'라는 고정관념 때문에 그런지 그리 좋게 보이지는 않았다. 하지만 태산이 유네스코 세계유산으로 신청할 수 있었던 이유가 태산 곳곳 바위에 새겨진 천여 개의 이런 글귀가 한몫했다는 설명에 고개를 끄떡였다. 최근에 쓴 것도 꽤 있지만 이천 년이 넘는 동안 이곳을 올랐던 유명 인사들이 글을 남긴 것이란다. 걸어서 올라왔다면 많은 글귀를 보았을 텐데 하는 아쉬움이 남는다.

ⓒ 이웅래

태산은 중국인들이 신령스런 산으로 인식하고 있다. 더구나 태산 위 도사들에 대해서는 영험(?)하다는 소문을 들었던 터라 한번쯤 만나보려 했지만 도관 뒤쪽에서 긴 머리를 날리며 탁구 치는 도사들을 보고는 생각을 접었다. 그저 분명 바가지라고 생각되는 입장료를 내고 둘러보다가 한 움큼 되는 향을 피워 흔들다가 화로 같은 단에 던져 넣었다.

ⓒ 이웅래

정상은 도관이 세워져 있다. 거기에 오르는 계단에는 1830미터니, 1840미터니 높이가 적혀 있다. 한 번 둘러보고는 공자가 태산에 올라 오나라를 보았다는 곳을 둘러보았다. 여기서 양자강 부근에 있던 오나라를 어찌 볼 수 있었을까? 사진을 찍고 농담 삼아 물었더니 대답이 걸작이다. 우리 같은 범인들이야 볼 수 없겠지만 공자 같은 분이라면 충분히 천리안을 가지고 있지 않았겠느냐는 말이다. 과장이 심한 민족이긴 하지만 이건 좀 심했다 싶다.

ⓒ 이웅래

하여간 태산은 우리의 관점에서 보면 자연이 많이 훼손된 자연 그대로의 자연공원이 아니다. 자연은 언제나 자연스러워야 한다는 우리 생각과는 많이 다른 곳이었다. 이천 년이 넘도록 사람의 흔적이 덧붙여져 남은 유적이었다. 보았다는 그 자체로 만족을 하고 다시 케이블카를 타고 내려왔다. 케이블카에서 우연하게 할아버지 한 분이 동승하셨는데 통역해 주시는 분이 그 할아버지와 대화를 나누기 시작한다. 연세가 칠십이라는데 아직 정정해 보였다. 아침 6시 반에 태산에 오르기 시작해 12시가 넘어 정상에 도착했단다. 내려가기에는 힘이 부쳐 케이블카를 탔다고…. 나중에 시간이 난다면 나 역시 한번 걸어 올라와 보아야겠다는 생각이 들었다.

ⓒ 이웅래

산을 오르기 겁나는 사람이라도 태산만큼은 별로 걷지 않고 올라갈 수 있어 구경하기는 편하다는 생각이다. 실망감이야 들겠지만 대개 어디어디 갔다 왔다는 것이 훈장처럼 생각되는 우리야 굳이 걸어 올라간 것과 다를 것은 없을 것이다.

다만 중국의 물가로 보면 공원 같은 곳의 입장료가 너무 비싸지 않는가 싶다. 1인당 태산 입장료가 110위엔(1만4000원 정도), 케이블카가 편도 45위엔(6000원 정도)다. 도관의 입장료가 별도이고, 향 한 번 피우려면 50위엔 정도 들어간다. 또 어디를 들어가려면 별도 입장료, 한사람 당 태산을 둘러보는데 300위엔 정도는 필요하다는 결론이다. 공원이나 유적지의 입장료는 확실히 비싸다.

ⓒ 이웅래

차를 타고 태산 입구에 내려오니 벌써 저녁 여섯 시. 아쉬움을 느낄 사이도 없이 다시 제남으로 달리며 떨어지는 빗줄기 속에 피곤하다는 생각이 들었다. 내가 태산에 와 무엇을 본 것일까? 과거 공자나 영웅호걸들은 태산에 올라 무엇을 생각했을까? 똑같은 하늘과 산이요, 구름일진대 일개 범부에 그치는 나로서는 도저히 그 분들의 경지에 오르지 못했으니 느끼는바 역시 작을 수밖에. 태산의 신령스러움이나 위용이 마음에 와 닿지 않으니 이곳이 진짜 태산 맞아? 하는 생각만 머릿속에 뱅뱅 돌고 있었다.

덧붙이는 글 | 지난 7월 8일 태산에 다녀온 여행기입니다.