【오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.】

▲현관 문고리에 걸린 페이지의 사랑 ⓒ 한나영

페이지는 우리 집에서 차로 30분 정도 떨어진 브릿지워러에 산다. 그런데 그가 1시에 우리 집으로 오겠다고 하니 서둘러 쇼핑을 마쳐야 했다. 집으로 오는 길, 다시 페이지의 전화를 받았다.

"나영, 집에 아무도 없는 것 같아요."

"어, 아까 1시 이후에 오신다고 하지 않았어요?"

"1시간 뒤에 간다고 했는데…."

"어머, 그랬어요? 나는 1시로 알아들었는데."

뭐에 정신이 팔렸는지 페이지가 말했다는 '1시간 뒤'를 나는 그만 '1시 이후'로 잘못 알아들은 것이었다.

"어떡하죠, 제가 지금 집으로 가고 있는데요. 미안해요. 조금만 기다릴래요?"

"오, 나영, 괜찮아요. 그냥 일 보고 천천히 들어와요. 내가 가져온 건 집 앞에 두고 가면 되니까요."

집에 도착해 보니 현관 문고리에 비닐봉지 두 개가 대롱대롱 걸려 있었다. 페이지 할아버지가 남기고 간 사랑이었다.

비닐봉지를 열어보니 안에는 옥수수와 콩, 오이, 토마토가 들어 있었다. 마치 친정어머니가 시집간 딸에게 주려고 금방 밭에서 따온 것 같이 싱싱한 야채들이었다.

▲밭에서 금방 따온 듯 싱싱해 보이는 콩 ⓒ 한나영

▲오이와 옥수수도 직접 재배한 작물이다. ⓒ 한나영

'어머나, 고마워라.'

옥수수를 좋아하는 작은 딸이 싱싱한 옥수수를 보더니 그만 입이 함지박만해졌다. 페이지가 가져온 토마토와 옥수수는 금세 생과일주스와 찐 옥수수로 다시 우리 앞에 선을 보였다.

맛도 맛이었지만 무엇보다도 이방인인 우리 가족에 대해 페이지 부부가 베푼 진한 사랑에 그만 가슴이 뭉클해지는 순간이었다. 그런데 페이지 할아버지의 '사랑의 방문'은 며칠이 지나지 않아 또 다시 이어졌다. 이번에는 아예 전화조차 없었다.

지난 주 목요일, 낯선 차 한 대가 우리 집 주차장으로 들어왔다. 누군가가 내리는 듯하더니 '똑똑똑' 현관문 노크 소리가 들렸다.

'누굴까?'

페이지 할아버지였다. 할아버지 손에는 지난번과 같이 비닐봉지 두 개가 들려 있었다.

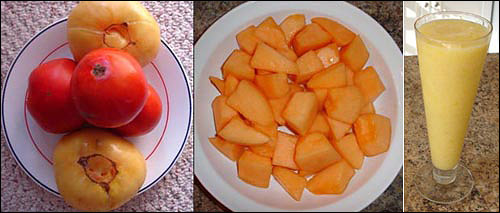

▲페이지가 가져온 사랑: 토마토와 캔털로프, 노란토마토 주스 ⓒ 한나영

"나영, 마침 이곳으로 나올 일이 있었는데 나영 생각이 났어요. 우리가 농사지은 잘 익은 빨간 토마토와 노란 토마토, 그리고 캔털로프를 가져왔어요."

빨간 토마토 3개와 노란 토마토 2개가 든 비닐봉지, 그리고 메론 비슷하게 생긴 과일인 캔털로프를 먹기 좋게 자른 지퍼백을 건네며 인자한 표정의 페이지가 말을 이었다.

"나영, 혹시 어려운 일이 있으면 말해줘요. 우리가 도울 수 있는 일이 있으면 언제든지 도울 테니까요."

▲친절한 앤과 페이지 부부 ⓒ 한나영

다음 날, 이번에는 페이지의 부인인 앤으로부터 이메일을 받았다.

"나영, 남편이 해리슨버그에 볼 일이 있어 나갈 때마다 나영 가족에게 준다고 야채를 챙겨가지고 나가는 모습이 정말 기뻐요."

친정부모 같은 페이지, 앤 부부 덕분에 우리의 타향살이(?)는 그런 대로 만족스러운 편이다. 낯설고 물선 이국땅에서 우리가 감동을 받는 것은 아름다운 풍경보다도 더 아름다운 풍성한 인정(人情) 때문인 것 같다.

그런데 이런 친절한 사람들을 보면 떠오르는 생각이 있다. 바로 내가 받은 사랑을 나 역시 누군가에게 돌려줘야겠다는 생각이다. 아무런 대가 없이, 아니 오히려 자신의 시간과 돈을 아낌없이 써가면서 헌신적으로 봉사하는 이곳 사람들을 보면 미국이 확실히 선진국이라는 점을 깨닫게 된다.

우리나라 역시 세계 11위의 경제대국이고 '경제협력개발기구(OECD)'에 가입한 경제 선진국이다. 하지만 학대받는 외국인 노동자들의 열악한 환경과 불쌍한 모습이 오버랩 되는 현실을 보면 우리의 갈 길은 아직 멀었다는 생각을 하게 된다.