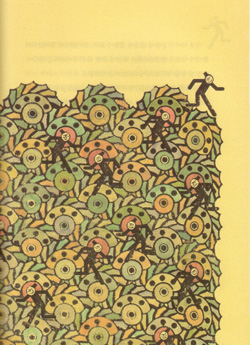

▲<일곱 가지 밤>의 삽화/이부록 ⓒ 알마

논어(論語) 위정편(爲政篇)에 보면 온고지신(溫故知新)이란 말이 나온다. ‘옛 것을 알고 새 것을 알면 남의 스승이 될 수 있다’는 뜻이다. 곧 옛 것을 알고 그 바탕 위에서 새 것을 알아야 참된 지식이라 할 수 있다는 뜻이기도 하다. 옛 것이나 새 것이나 그 중심에는 일맥상통하는 진리가 있기 마련이다. 복고풍이니 복고주의니 하는 유행의 경향이나 문화적 트렌드는 모던(modern) 속에 스며든 엔틱(antique)의 향취가 아니고 무엇일까.

그런 의미에서 오늘 소개하는 이옥의 단편 모음 <일곱 가지 밤>은 오늘을 사는 현대인에게 시사하는 바가 크다. 기자에게도 생소한 원작자 이옥은 지금으로부터 약 200여 년 전 조선 후기 정조 시대를 살다간 유생이자 문인이다. 그는 틀에 박힌 문학(전통적인 유교문학)을 거부하고 자유로운 글을 썼고 그로 인해 정조의 노여움을 사 수학하던 성균관에서 퇴학을 당한다. 그럼에도 이옥은 자신의 문체를 고집하였고 그 대가는 고된 군역과 과거응시자격 박탈로 이어졌다.

책에서 소개되는 12편의 단편은 이옥의 대표적인 한문 소설을 옛이야기 전문작가 서정오가 오늘의 한국어 문장으로 다듬고 풀어내어 이옥의 ‘입담’과 ‘입심’을 그대로 살려내었다. 서정오가 현대의 한복판으로 옮겨 놓은 이옥의 산문은 감칠맛이 나고 책을 읽는 독자의 구미를 당긴다. 그 안에서 만나는 인물과 사건은 바로 독자들이 사는 동네의 골목길에서 주점에서 만나는 것과 같이 정겹고 편안하다.

이옥의 산문은 바로 여러분 혹은 독자들과 같은 보통 사람들의 삶 속에서 건져 올린 자잘하고 사소한 이야깃거리이기 때문이다. 문장은 웃음과 눈물, 입체적인 대화, 직설적인 감정 표현 등으로 결코 권위적이거나 갇힌 문학에서는 맛 볼 수 없는 재미와 감동을 자아낸다. ‘문체반정’을 일으키며 전통과 형식윤리를 전범으로 삼았던 정조 시대에 자유와 창조의 정신을 고집하였던 이 이단아의 글을 오늘의 책방에서 만날 수 있는 것은 귀한 축복이다.

시대를 앞서 이미 현대를 거닐다

기자가 소설을 읽거나 평하면서, 사건과 인물이 늘 ‘문제적’ 혹은 ‘문제아’라고 하는 것은 모든 문학이 당대로부터 자유로울 수 없고 어떤 식으로든 그 시대의 정신과 부조리한 단면을 담고 있다는 믿음에서다. 이는 모든 예술이 당대의 정신이나 치부를 드러내지 않는 한, 또한 그 정신의 혼탁과 시대의 암울을 고백하지 않는 한은 예술이 이르고자 하는 궁극, 곧 전망의 생산은 요원하다는 믿음이기도 하다.

그런 면에서 이옥은 바로 우리 주변의 일상과 인물에서 바로 그 시대의 모순을 발견하고 이를 뛰어 넘어 새로운 세상으로 건너가려는 근대인이었다. 위 책에서 소개되는 이야기와 등장하는 인물들에서 기자는 이를 확인한다. 12편의 산문에서 발견하는 이옥 문학의 근대성 혹은 시대를 앞서 오늘에도 유효한 ‘문제적 시선’을 간략하게 살펴보자.

맨 앞의 단편 <소리꾼 송귀뚜라미>에서 드러나는 형식과 전통에 구애받지 않는 음악에 대한 해석은 고전주의에 대한 낭만주의의 융성이 조선에도 있었음을 웅변한다. 초상집에 조문을 간 송귀뚜라미의 음악에 대한 해석이 이를 입증한다.

“저 곡소리는 계면조(어두운 느낌이 나는 곡조)잖아. 그러면 우리는 마땅히 평우조(밝은 느낌이 나는 곡조)로 받아야지”(책 17쪽)

이 한마디의 발상은 대담하다. 슬피 우는 초상집에서 밝은 느낌의 평우조를 “마치 노래 부르는 것같이 하”는 전통과 형식에 대한 거부는 ‘송귀뚜라미’가 다만 노래만 잘 부르는 소리꾼만이 아니었음을 짐작하고도 남는다.

<귀신을 이긴 최생원>편에 보이는 최생원의 귀신을 대하는 태도는 온갖 미신과 혹세무민하는 종교의 난립으로 연일 시끄러운 현대의 한국 사회에 일침을 가한다. 종교가 이승의 시간을 충실하고 선하게 살도록 하는 구원이 되지 못하고 배타와 영생에 대한 이기적 욕망의 기복주술로 타락해버린 현대에서 최생원은 성구와 교리에 갇힌 인간의 이기심을 조소한다. 또한 사회의 지도층일수록 추한 집착에 더욱 연연함을 통렬하게 비웃는다.

▲<일곱 가지 밤>의 삽화/이부록 ⓒ 도서출판 알마

“그러니까 모든 게 사람한테 달린 것입니다. 사람이 귀신더러 있다고 하면 있는 것이요, 없다고 하면 없는 것이지요.”(책 22쪽)

“무당들이 다 노량진 남쪽에 모여들어 사는 모양이야.... 푸른 옷을 입은 사람들이 붉은 가마를 타고 길에 분주하게 오가는데 그 줄이 꼬리를 물고 이어져 있다니 원. 이렇게 굿하고 노는 풍습이 점점 더 어지럽게 돼 가고 있지.”(책 31쪽)

인간의 이기심을 훤히 들여다보고 이를 이용하여 사기를 치는 <사기꾼 이홍>을 보면 20세기 인류의 발견이라 떠들썩한 프로이드의 정신분석을 이미 조선의 문사가 앞서가고 있었다는 찬탄을 금할 수 없다. 글의 말미에 보이는 사기꾼에 대한 이옥의 생각을 읽자니 감탄이 절로 난다. 권력은 늘 죄를 피해가고 돈은 면죄를 사고 가진 것 없는 백성들만 죄값을 치루는 이 땅의 현실과 무엇이 다를까.

“큰 사기꾼은 세상을 속이고, 중간치 사기꾼은 임금과 벼슬아치들을 속이고, 아래치 사기꾼은 애꿎은 백성들을 속이지... 세상을 속이는 사람은 임금이 돼서 세상을 쥐락펴락하고, 임금과 벼슬아치를 속이는 사람은 제 배를 불리거나 제 집 살림을 늘리지. 이홍 같은 사람은 속임수로 마침내 죄를 지었으니 남을 속인 게 아니라 자기를 속인 꼴이지 뭐야. 아이고, 슬퍼라!”(책 72쪽)

<족집게 각로 선생>에서 서로의 생각을 나누는 두 등장인물들의 대화에서는 생각의 방편과 관점의 차이가 사물을 보는 우리의 눈을 어떻게 다르게 만드는지를 아주 일목요연하게 보여준다. ‘늙음’에 대한 두 인물의 대화는 또한 ‘인간은 모두 평등하다’는 천부인권론에 이르게 되고 겉치레와 체면에 얽매여 사는 조선 사회 반상의 허구를 통렬하게 비판한다.(책 96쪽~101쪽)

책의 제목이기도 한 <일곱 가지 밤>은 무료한 긴 밤을 호소하는 주인에 대해, 개인의 처한 상황과 일상의 현실과 무게에 따라 시간의 길이는 짧기도 길기도 하다는 종놈의 날카로운 지적을 소개한다. 이는 현대인의 우울과 일상의 무기력에 대한 명철한 진단이기도 하다.

이외에도 빈부와 귀천 등으로 사랑을 이루지 못하거나 방해받아 실연과 죽음에 이르는 <심생과 처녀>, 관청의 재물은 백성을 위해 써져야 함을 일깨우는 <의리 있는 사람 장복선>, 제자의 논문이나 표절하며 지식소매상으로 전락한 우리의 선생나리들을 비꼬는 듯한 <글 장수 류광억> 등 봉건적 위계와 죽은 글자에 사로잡힌 전통을 거부하며 자유로운 정신과 시대를 앞선 창조의 혼을 불살랐던 이옥의 명편들이 그대로 이 시대의 어둠을 걷어내는 혼불로 다시 피어난다.

시대를 앞서 살았던 조선 문단의 이단아, 아니 기린아가 현대를 거닐고 있다. 만날 채비를 서두르는 것은 독자들이 할 일이다.

덧붙이는 글 | 일곱 가지 밤/원작 이옥/서정오 다듬어 쓰고 이부록 그리다/알마/9000원