▲독감 백신주사를 맞기 위해 현장을 찾은 사람들. ⓒ 한나영

공짜라면 양잿물도 마신다는데 몸에 해로운 양잿물 대신 독감 백신 주사를 공짜로 맞을 수 있다면 귀가 솔깃해지지 않을까. 더구나 병원비가 살인적(?)으로 비싸다는 미국에서 말이다.

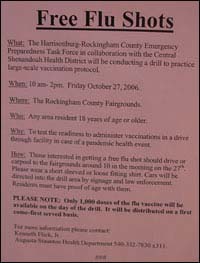

▲공짜! 독감 백신 주사 ⓒ 한나영

지난 26일, 자주 가는 메사누튼 도서관에서 독감 백신 주사에 관한 유익한 정보를 얻었다. 바로 다음 날인 27일, 18세 이상의 지역 주민들에게 오전 10시에서 오후 2시까지 선착순 천 명에게 무료로 독감 백신 주사를 놔준다고 했다.

객지에 나와 독감이라도 걸리면 안 되고, 초진 비용이 보통 5만원 이상, 많게는 10만원 가까이나 되는 고약한(?) 의료비에 이미 학을 뗐던 나로서는 무료로 놔준다는 독감 백신 주사가 여간 고마운 게 아니었다.

지도를 봐가며 찾아간 곳은 '라킹햄 카운티 페어그라운즈 (Rockingham County Fairgrounds)'. 잔디밭이 넓게 펼쳐진 공원이었다. 가을비가 추적추적 내리는 가운데 단풍이 곱게 물든 그곳에는 나처럼 주사를 맞기 위해 온 사람들의 차량이 꼬리에 꼬리를 이었다.

'그래, 세상에 공짜 싫어하는 사람 있으면 나와 보라 그래.'

현장으로 들어가는데 앞선 차들이 창문을 내린 채 뭔가를 받고 있었다. 내 차례가 되었을 때 인상 좋은 남자가 인사를 건네며 말했다.

"굿모닝. 어서 오세요. 차 안에서 읽어보시고 해당 항목에 체크를 해 주세요. 그리고 주사를 맞으려면 겉옷을 벗으시고 소매를 걷어 올리세요."

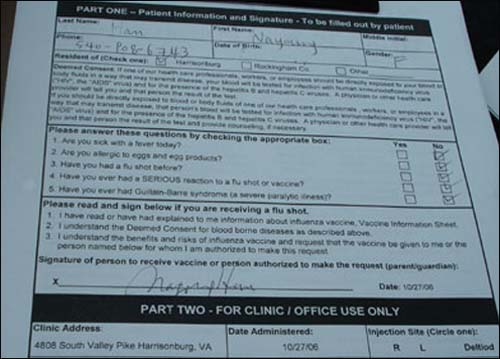

남자가 체크 리스트를 건넸다. 리스트에는 현재 열이 있는지, 달걀 알레르기가 있는지, 과거에 독감 백신을 맞은 적이 있는지 등을 묻는 질문이 적혀 있었다.

"주차하실 필요가 없어요"

▲해당 사항에 '예, 아니오'를 체크하시고 서명하세요. ⓒ 한나영

"해당 사항을 체크하신 뒤에 주사 맞기 전에 간호사에게 제출하세요."

"네, 알겠어요. 그런데 차는 어디에 주차해야 하나요?"

"아하, 주차하실 필요 없어요. 그냥 차를 탄 채 주사를 맞는 거예요. 말하자면 '드라이브 스루(drive-through)'죠. 차 안에서 주사를 맞고 바로 가면 되는…. 대신 여기엔 프렌치 프라이스가 없어요. 하하하."

맥도날드 같은 '드라이브 스루' 패스트푸드 식당에서 먹을 수 있는 감자튀김을 빗대 남자가 농담을 했다.

▲주사를 맞기 위해 기다리는 사람들 앞에 간호사들이 대기하고 있다. ⓒ 한나영

▲이게 바로 '드라이브 스루' 주사. ⓒ 한나영

▲영어를 못하는 히스패닉을 위해 즉석에서 스페인어를 구사하는 간호사를 찾아왔다. ⓒ 한나영

'어머나, 신기해라. 주사도 드라이브 스루로 맞는다고라?'

궁금한 게 많아 질문을 하고 싶었지만 내 뒤로도 계속 차가 들어오고 있어서 그냥 앞으로 나갔다.

▲야전병원같은 독감 백신주사 현장 ⓒ 한나영

야전 병원을 연상시키는 천막 안에는 주사를 놔주는 간호사 외에도 다른 스태프들이 많이 있었다. 이들은 주민들이 백신주사를 맞는데 차질이 없도록 부지런히 돕고 있었고 카메라를 들고 사진을 찍기도 했다(나중에 알고 보니 이들은 이곳 신문사, 방송국 등 언론매체에서 나온 사람들이었다).

"자, 그 체크 리스트 이리 주시고, 팔을 걷으세요."

'드라이브 스루'는 우리가 잘 아는 패스트푸드점 뿐 아니라 은행이나 약국 등지에서도 널리 시행되고 있는 시스템이다. 그런데 주사 맞는 것조차 차에서 내리지 않고 팔만 뻗어 간편하게 해결할 수 있다는 것이 너무나 신기했다.

독감 백신 주사를 맞고 난 뒤에 나는 취재를 위해 잠시 차에서 내렸다. '스태프'라는 명찰을 단 남자에게 다가가 취재를 하고 싶다고 말했더니 담당자인 '미리엄'을 소개시켜 주겠다고 한다.

'미리엄이라고? 내가 매주 목요일에 만나고 있는 미리엄?'

예상했던 대로 바로 그 미리엄이 나타났다. 미리엄은 시청에 근무하는 공무원인데 내가 수강하고 있는 '시민 아카데미'의 담당자이다.

"오, 나영. 여기도 왔어요?"

"후후, 기자니까요. 냄새를 맡고서."

▲주사도 맞고 취재도 했다. 나도 당당한 '보도요원'. ⓒ 한나영

"이 분은 한국에 있는 '작은' 인터넷 신문사의 시민기자예요. 지금 우리 시민 아카데미를 수강하고 있는데…."

"어, 작지 않은 신문인데. 자, 여기 명함 받으세요."

<오마이뉴스>에서 처음으로 발급되었다는 영문 명함을 스태프 남자에게 내밀었다. 그러자 함께 있던 미리엄이 '미디어'라고 씌어진 패찰을 갖다 주면서 내가 일하는 언론사의 이름을 적으라고 했다.

'OhmyNews (Korea)'

팔에 두른 완장이 위력이 있는 것처럼 목에 건 패찰도 위력이 있었다. 나는 패찰을 달고서 여기저기 다니면서 마음대로 사진도 찍고 인터뷰도 할 수 있었다.

다음은 독감 백신 주사에 대한 미리엄과의 일문일답이다.

- 이렇게 주민들에게 무료로 독감 백신을 주사하는 게 처음인가.

"다른 때도 시행했지만 이렇게 드라이브 스루로 시행하는 건 이번이 처음이다."

- 패스트푸드점에서 햄버거를 받는 것처럼 드라이브 스루로 주사를 맞는다는 게 아주 흥미롭다. 왜 이렇게 하고 있는가.

"이번 독감 백신 드라이브 스루는 일종의 프로토콜이다. 독감이 돌아 주민들에게 대규모로 백신을 주사하게 될 때 시간을 절약하기 위한 '훈련'이라고 보면 된다."

- 주민들에게 공짜로 주사를 놔주는데 실제로 이런 독감 백신 주사를 병원에서 맞으려면 얼마인가.

"보통 25달러에서 30달러 정도를 내야 한다."

- 그렇다면 오늘 무료 백신주사를 맞게 될 대상자가 천 명이나 된다는데 시 예산이 얼마나 책정되어 있는가.

"주사를 놔주는 사람은 모두 보건소에서 나온 간호사들이다. 이들은 자기 직장에서 월급을 받고 있는 만큼 따로 돈을 받는 게 아니다. 그리고 독감 백신 역시 VDH(버지니아 보건부)에서 기증을 받은 것이다.

심지어 이곳에 설치된 여러 개의 천막 역시 독지가의 기부에 의한 것이다. 그래서 시에서는 돈이 하나도 안 들었다. 다만 이번 기획을 홍보하고 맡은 업무를 분담하는 등의 관리만 했을 뿐이다."

▲주사를 맞고 나가는 길. 촉촉한 가을비를 머금은 단풍이 곱다. ⓒ 한나영

많은 사람들을 대상으로 시간을 절약하기 위해 도입했다는 '드라이브 스루'는 의도한 대로 잘 되어가고 있는 것 같았다. 왜냐하면 페어그라운즈에 들어와 리스트를 작성하고 주사를 맞는데 걸리는 시간이 고작 5분 여 정도 밖에 안 걸렸으니까.

더구나 주차를 신경 쓸 필요도 없으니 대단히 효율적인 것으로 보였다. 하지만 팔만 내민 채 간호사로부터 속전속결식으로 맞는 주사는 마치 내 자신이 공장 컨베이어 벨트 위에 놓인 제품같다는 생각이 들게 했다. 사람의 온기가 전혀 느껴지지 않던데 나만 그런 차가운 느낌을 받았을까.