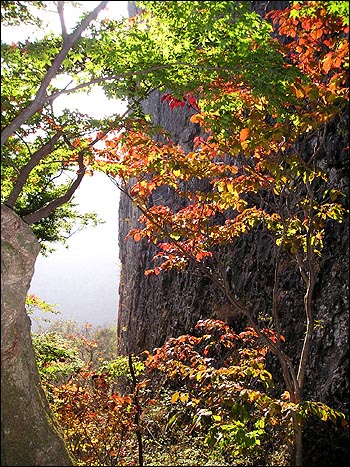

▲학바위에 곱게 물든 단풍잎 위로 가을 햇살이 찰랑찰랑 쏟아져 내렸다. ⓒ 김연옥

울긋불긋 단풍으로 곱게 물든 세상은 가을이 우리에게 주는 아름다운 선물이 아닐까. 해마다 이맘때가 되면 오색 물감을 풀어 투명하게 색칠한 수채화 같은 가을 풍경이 은은한 축복처럼 내 마음속으로 파고든다.

나는 지난 28일 백암산(741.2m, 전라남도 장성군 북하면)으로 단풍 산행을 떠나는 토요산악회를 따라나섰다. 아침 8시에 마산을 떠난 우리 일행은 낮 12시 20분께 내장산국립공원 백양매표소를 거쳐 가인마을로 들어서면서 본격적인 산행을 시작하였다.

▲가인마을 사람들은 생업으로 토종벌을 치고 있다. 도시에서 자란 내겐 그 광경이 참 인상적이었다. ⓒ 김연옥

▲파란 가을 하늘 아래 주렁주렁 주홍빛 감이 열려 있는 감나무의 정겨운 풍경이 내 마음을 사로잡았다. ⓒ 김연옥

1300여년의 역사를 지닌 고찰인 백양사 가는 길 왼쪽으로 자리 잡고 있는 가인마을(장성군 북하면 약수리) 민박촌. 그 마을 사람들이 생업으로 토종벌을 치고 있는 모습이 도시에서 자란 내겐 참 인상적이었다. 그리고 맛있는 곶감을 만들기 위해 집집마다 주홍빛 감들을 주렁주렁 매달아 말리고 있는 것 또한 정겨운 가을 풍경이었다.

그날은 제11회 장성백양 단풍축제가 한창 열리고 있어 단풍 구경 나온 사람들로 붐볐다. 하지만 다홍색 물감을 풀어놓은 듯한 아기단풍의 아름다움에 취하고 싶은 건 급한 내 성질 탓일까. 드문드문 붉은 물이 들었을 뿐 여전히 초록빛인 아기단풍만 애타는 마음으로 그저 올려다보았다.

▲사자봉(722.6m) 오르는 길에. ⓒ 김연옥

흙먼지가 폴폴 일어나는 산길을 오르기도 하고 늦가을의 정취가 느껴질 정도로 벌써 낙엽이 깔려 있는 쓸쓸한 길을 걷기도 하면서 나는 2시 10분께 사자봉(722.6m)에 이르렀다. 올 가을은 날이 가물어 선명하고 고운 색깔의 단풍이 채 들기도 전에 나뭇잎이 말라 버리는 것 같아 안타까웠다.

나는 사자봉에서 서둘러 도시락을 먹고 일행 몇몇과 함께 곧장 백암산 정상을 향해 떠났다. 남창고개를 지나 오후2시 50분께 드디어 백암산(상왕봉) 정상에 도착했다. 그러나 백암산 정상이 좁은 데다 많은 등산객들이 한꺼번에 몰려 그곳에 오래 머물 수가 없었다.

▲백암산(741.2m) 정상에서 내려와 백학봉(학바위) 가는 길에 만난 기막히게 잘생긴 소나무 앞에서. ⓒ 김연옥

능선을 타고 백학봉(651m)으로 계속 걸어가다 우리는 기막히게 멋진 소나무를 만나게 되었다. 그 잘생긴 소나무 앞에서 너도나도 폼을 잡고 멋지게 사진을 찍었다. 그래도 마음 한 자락이 허전한 건 여기저기 두리번거려도 쉬 눈에 띄지 않는 단풍 때문이었다.

▲ ⓒ 김연옥

학이 날개를 펴고 있는 듯한 형상이라 하여 학바위로 부르기도 하는 백학봉에 이르자 그때 마침 아래 백양사에서 그곳으로 올라온 고등학생들과 마주쳤다.

경사가 급한 길이라 힘이 많이 들어도 경치가 참 좋았다는 그들의 이야기에 귀가 솔깃했다. 아니나 다를까. 얼마 가지 않아 내게 성큼 다가온, 그림 같은 풍경에 가슴이 터질 것 같았다.

▲ ⓒ 김연옥

▲ ⓒ 김연옥

내게 들리는 소리라곤 하늘 한쪽에 머물러 있던 바람이 흔들어 놓고 간 단풍잎 떨리는 소리뿐이었다. 가슴이 미어지는 게 어쩌면 그런 기분일까. 울긋불긋 물든 단풍잎 위로 가을 햇살이 찰랑찰랑 쏟아져 내리는 찬란한 아름다움에 그만 내 눈에 이슬이 맺혔다.

내 너무 별을 쳐다보아

별들은 더럽혀지지 않았을까

내 너무 하늘을 쳐다보아

하늘은 더럽혀지지 않았을까

- 이성선의 '별을 보며' 일부.

내가 너무 단풍잎을 쳐다보아 곱디고운 단풍잎이 더럽혀지지 않았을까. 내 마음을 한동안 붙잡았던 그곳을 뒤로하고 천연 석굴인 영천굴로 내려갔다. 거기에서 영험하다는 약수 한 바가지를 받아 벌컥벌컥 들이켰다.

▲백양사 앞에서 아기 손처럼 앙증맞은 단풍을 보다. ⓒ 김연옥

천연기념물로 지정된 비자나무 숲길을 지나 백양사(白羊寺)에 도착했다. 고불총림(古佛叢林) 백양사는 백제 무왕 33년(632년)에 여환선사가 백암사라는 이름으로 세운 절이다.

그 후에 정토사로 부르다 조선 선조 때 환양선사에 의해 백양사로 고쳐 부르게 되었다. 그 이름과 관련하여 하늘에서 죄를 짓고 영천암으로 내려온 흰 양이 환양선사의 설법을 듣고 다시 환생하여 천국으로 가게 되었다는 전설이 전해지고 있다.

▲백양사 앞에 있는 아름다운 쌍계루. 연못에 그림자를 드리우고 있는 쌍계루 뒤로 학바위가 우뚝 솟아 있다. ⓒ 김연옥

백양사 입구에 있는 아름다운 누각인 쌍계루. 그림자를 연못에 드리운 채 우뚝 솟은 학바위를 배경으로 서 있던 쌍계루의 경치는 아직도 내 마음에 머물러 있다. 그 쌍계루 주변의 아기 손처럼 앙증맞은 단풍잎들도 지금쯤 저녁노을처럼 점점 더 붉게 물들어 가고 있으리라.