▲<쿠바를 찍다> 겉표지 ⓒ 북하우스

누구나 젊었을 때, 한 번쯤은 '체 게바라'를 동경하며 쿠바여행을 꿈꿔봤을 것이다. 왜 그토록 쿠바에 가길 꿈꾸는 것일까? 젊은이들뿐이 아니다. 예술가라면 한 번씩 쿠바를 다녀온다. 아직 못간 예술가라면 분명 '쿠바여행'이 제일 첫 번째 목록에 쓰여져 있을 것이다.

모두가 쿠바 하면 강렬함을 떠올릴 테지만 그는 쿠바 시민들의 소소한 일상의 모습에 더 집중했다. 사실 쿠바는 위치로 보나 이데올로기로 보나 우리와는 먼 나라이다. 그야말로 말 그대로 지구 반대편 어디쯤엔가 있는 그런 나라.

미국의 제재를 받아 직항편도 없어 다른 나라를 통해 가야하는 항공료가 고가인 나라, 미국달러가 통용되지 않는 나라이지만 달러를 무척이나 좋아하는 사람들, 외국인 관광객의 치안에 더 열심인 나라가 바로 쿠바이다.

참 생각하면 알다가도 모를 미지의 나라이기도 하다. 그래서 더 매혹적인 나라이고, 젊은이들이, 예술가들이 아니 모든 사람들이 동경하는 나라일지도 모른다.

오늘도 어떤 젊은 예술가는 미지의 땅을 밟을 계획을 하고 있을 지도 모른다. 그런데 얄밉게도 사진작가 이광호는 그 꿈을 이뤘다. 쿠바에 가서 원 없이 사진을 찍고 글을 쓰며 '사진여행기'라는 색다른 콘셉트로 자신의 꿈을 성취하며 책을 냈다.

그것은 <쿠바를 찍다>(북하우스)이다. 제목이 다소 직접적이지만 책의 내용을 찬찬히 읽다보면 말 그대로 쿠바를 찍으러 쿠바여행을 한 것이기에 미사여구가 필요 없음을 깨닫게 된다. 그래서 이 제목만큼은 어느 책보다도 잘 지었다고 할 수 있겠다.

그는 이 책에 자신이 찍은 쿠바 사진의 모든 것을 담았다. 강렬한 쿠바를, 낡은 추억과 낭만이 깃든 쿠바의 모습을 뷰파인더 안에서 세세한 미동까지도 놓치지 않았다. 특히 그는 강렬한 색채의 쿠바보다는 낡은 추억과 낭만에 집중하며 색다른 도전을 했다. 바로 흑백필름으로 그들의 여유를 재발견해냈다.

그가 이렇게 흑백필름을 택하게 된 것은 파도가 부서는 말레콘의 풍광이 시원스레 펼쳐지는 <부에나 비스타 소셜 클럽>을 보면서 컬러보다는 흑백이 더 어울린다고 생각한 뒤로, 그는 컬러보다는 흑백필름을 선택했다. 회색톤이 만들어내는 쿠바는 예전에 우리가 흔히 접하지 못했던 느낌을 만들었다.

그렇다고 해서 컬러필름이 아예 없던 것은 아니다. 역시 뭐니뭐니해도 강한 컬러의 느낌이 쿠바에 잘 어울리는 만큼, 이광호는 컬러사진도 촬영하며 쿠바를 생생하게 포착했다. 이러한 그의 노력 탓에 마치 쿠바의 전체 모습을 다 보는 듯한 착각을 느끼게 한다.

그러고 보면 그는 오랜 기간 쿠바에 머물며 여기저기를 열심히 돌아다녔다. 쿠바의 상징이라 불리는 말레콘, 체 게바라, 헤밍웨이 유적지는 물론이고 아바나, 비날레스, 바라데로, 트리니다드, 산티아고데쿠바, 시엔후에고스 등 쿠바 전역을 돌아다니며 담아냈다.

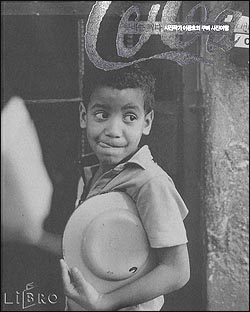

▲<쿠바를 찍다>의 내지 사진 ⓒ 북하우스

그의 발품 덕에 사진은 더없이 풍부하고 다양하다. 또한 쿠바 사람들의 생생한 삶의 현장을 소박하게 보여주며, 그들과 우리들의 삶의 동질감까지 부여하는 듯한 인상을 준다. 뭐랄까, 요즘 유행하는 '쌩얼'처럼 쿠바의 맨 얼굴을 찬찬히 들여다보며 쿠바 사람들의 이기심, 돈만 아는 속물들이지만 한편으로 그들의 여유를 함께 담아왔다고 하면 더 이상에 말이 필요 없지 않을까?

게다가 이 책은 유례없이 꼼꼼하다. '사진여행기'라는 콘셉트를 잊지 않고 그는 쿠바에 도착하기 전까지 준비과정을 세세하게 서술했다. 흑백사진의 매력, 사진 찍는 법, 사진 여행의 준비와 노하우, 사진작업까지도. 다양한 사진과 함께 갖가지 정보들로 가득하다.

이렇게 그는 쿠바의, 쿠바를 위한, 쿠바에 의한 여행을 다녀왔다. 그렇게 해서 한 권의 책으로 만들어진 <쿠바를 찍다>는 읽는 이로 하여금 쿠바를 이미 다녀온 것처럼 느끼게 한다. 물론 쿠바를 실제로 다녀온다면 좋겠지만 쿠바여행을 꿈꾸는 로망을 가진 이들이라면 정보 책으로, 여행 책으로 금상첨화이니 꼭 읽어보길 권하는 바이다.