【오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.】

ⓒ 정학윤

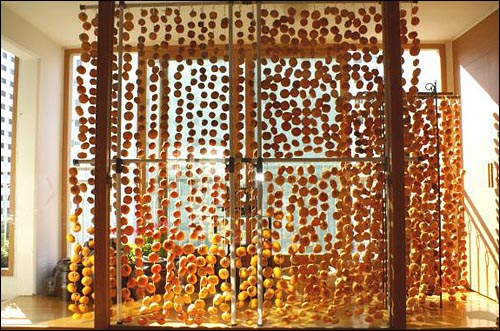

지난 주초부터 시작해 약 1700여개의 감을 일주일 정도 걸려서 다 깎았습니다. 애초 산 감은 그보다 훨씬 많았지만 이곳저곳에 조금씩 나누어주었지요.

몇 년 전부터 곶감을 말리던 거치대가 작아서 늘 불만이었는데, 인터넷으로 1만2000원을 주고 구입한 조립용 빨래거치대를 하나 더 사서 넓게 펴 말리고 있습니다.

거실 쪽에서 보면 그이들이 걸려 있는 모양이 마치 커튼 같은데, 이렇게나 아름다운 커튼이 또 있으랴 싶습니다.

"곶감 장사하려고 그러시우? 이만큼이나 무에 필요하노?"라는 시기 어린 핀잔을 늘어놓는 이웃들도 끝내는 "멋있다. 멋있다"를 연발하며 사진기를 들고 와서는 한방씩 찍어가기도 합니다. 그들 중 일부가 요번 주말에 감을 사러 나섰다는 소문이고 보면, 우리 동네 뉴스 제일 윗줄에 우리 집 곶감이 2주 연속해서 걸려 있는 것이 분명합니다.

낮볕이 들면 그들의 그림자 속에 누워서 물컹거리는 옛날에 어떤 기억을 잡아내고, 저녁이면 몇 번이나 일어나서 그들 앞에 서성이며 감상하기도 합니다. 아침이면 일기예보를 제일 먼저 확인하며 그들의 안부를 걱정합니다.

볕 사이로 감들이 흔들흔들... 방안엔 노을빛 가득

"자연에서 버릴 것이 하나도 없다더니만, 정말 볕 하나도 이렇게나 소중하네요"라는 그니의 말이 우리가 잊어버리고 있는 흔하지만 소중한 것들을 새삼 기억나게 하지요.

막내는 지겹지도 않은지 '곶감을 무서워한 호랑이' 이야기를 반복해서 들려달라고 합니다.

"음… 그러니깐 호랑이가 담배 피던 옛날 옛적 갓 날 갓 적에, 호랑이가 이 세상에서 자기가 제일 무서운 동물인 줄 알고 말이야. 그런데 호랑이가 온데도 울음을 그치지 않던 아이가 곶감을 준다니깐 울음을 뚝 그쳤어… 호랑이는 자기보다 더 무서운 곶감이 나타날까봐 걸음아 날 살려라 하고 도망을 쳤다네."

막내는 깔깔깔 거리며 "새로" "다시"를 외치지요. 그래서 '꼬부랑길을 가는 꼬부랑 할머니' 이야기며 '해님과 달님이' 이야기까지 다 내어놓고 그의 성을 채웁니다.

곶감을 함께 만들고 말리고 수확하여 다른 사람들과 나누는 과정은 단순하지만 많은 의미들을 부여하고 있다는 걸 다시 한번 깨닫습니다.

ⓒ 정학윤

ⓒ 정학윤

ⓒ 정학윤