▲천정환 작품 '한국 '빨갱이' 약사 : 반민주 반사회주의의 이마골로기' ⓒ 컬처뉴스

“우리 사회에서 사람들의 삶과 가장 밀접한 관계를 가지는 우리 디자인의 최전선은 어디에 있는가. 디자인이 세상에 발언하고, 세상을 바꾸길 원한다면 과연 어떤 방식의 문제제기와 작업이 필요한가.”

'정치 디자인, 디자인의 정치'(오는 21일까지, 서울 동숭동 대학로 제로원 디자인센터)전을 기획한 김현호 디자이너의 말이다. 혹자는 ‘디자인’과 ‘세상을 바꾸’는 일이 도대체 무슨 상관이 있냐고 말할지도 모르겠다.

@BRI@김현호는 한국 근현대사를 이야기하면서 빼놓을 수 없는 ‘산업자본주의’라는 괴물을 예로 들면서 민족주의와 교묘하게 결합한 한국의 산업자본주의가 기업의 이익과 국익, 그리고 개인의 이익을 마구 뒤섞어 이해하게 만들었다고 주장한다. 해외에서 삼성이나, 현대, LG의 간판만 보아도 뿌듯해 하는 스스로를 되돌아 보아도 일리가 있는 말이다.

그럼 그 간판은 누가 만든 것인가. 바로 디자이너들이다. 이번 전시를 공동 기획한 이정혜 디자이너는 “늘 경제와 연결돼왔던 디자인의 영역을 어떻게 정치와 연결시킬 수 있을까가 이번 전시의 핵심”이라고 전하며 “사실 생활 속에서 볼 수 있는 모든 디자인은 정치와 맞닿아 있다”고 강조했다.

그렇다고 이번 전시가 노골적인 정치발언이나 시각적 충돌만 보여주는 것은 아니다. 가장 시각적 충격을 주는 작품은 조습의 '악몽 시리즈'와 천정환의 '한국 ‘빨갱이’ 약사 : 반민주 반사회주의의 이마골로기' 정도랄까.

김현호는 참여작가들을 대신해 이렇게 말한다. “우리는 다시는 ‘개혁 세력’이나 옛 민주화 운동 세력에 희망을 걸지 않을 것이고, 눈에 보이는 사물을 치유하는 것만으로는 세상이 변할 거라고 생각하지 않을 것이다. … 그러므로 이것은 대안을 만드는 전시가 아니라 인식과 반성에 관한 전시이다”라고.

▲권혁수 작품 '마흔여덟 권혁수, 디자이너 사십년'

ⓒ 컬처뉴스

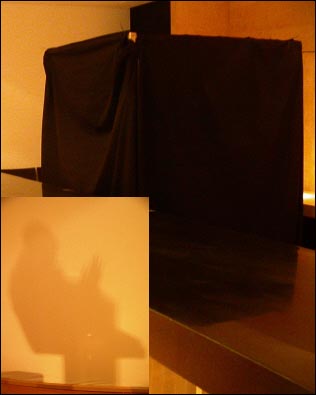

이번 전시에서 권혁수 디자인 운동가는 어떤 자각도 없이 기계적으로 디자인을, 하나의 제품을 만들어 내고 있는 현장 디자이너의 현실을 꼬집는 '마흔여덟 권혁수, 디자이너 사십년'을 들고 나왔다. 전시가 열리고 있는 제로원 디자인센터 1층에 따로 마련된 전시공간에 들어서면 누군가의 연설이 관람객을 맞는다. 어딘가 영상이 틀어져 있겠지, 하고 둘러보아도 보이는 것은 세 면이 검은 장막으로 쳐진 부스뿐이다. 흰 장막으로는 작가로 보이는 그림자가 희미하게 보일 뿐이다.

흘러나오는 소리의 주체는 지난 2005년에 열린 ‘라라 프로젝트 세미나’에서 열렸던 강의 ‘한국·자존, 정치·자신, 디자인·자립’의 녹취내용이다. “70년대부터 시작한 한국디자인의 전문가의 시대에 다른 한쪽 측면에는, 노예로서, 기계로서의 디자인의 세계가 존재하고 있다는 거죠”로 시작되는 강의가 끊임없이 반복되고 있는 이 작품은 이번 전시의 주제를 가장 노골적으로 보여준다.

국문학자이자 문화비평가인 천정환은 '한국 ‘빨갱이’ 약사 : 반민주 반사회주의의 이마골로기'로 6ㆍ25 이전까지만 해도 별다른 뉘앙스가 없었던 ‘빨갱이’라는 말이 어떤 과정을 거치면서 모멸과 증오, 공포의 의미를 가지게 되었는지 탐구한다.

전시장 바닥을 붉게 물들인 언론 매체의 기사에는 하나같이 ‘빨갱이’라는 단어가 나온다. 천정환은 ‘빨갱이’이라는 단어의 어원, 정치 언어 이전의 무구한 용례를 백석 시인의 '대산동 - 물닭의 소리'에서 찾는데 시에는 이런 구절이 나온다.

‘비얘고지 비얘고지는 / 제비야 네 말이다 / 눈빨갱이 갈매기 발빨갱이 갈매기 가란 말이지 / 승냥이는 우는 갈매기 / 무서워 가란 말이지’

천정환은 이러한 무구한 ‘빨갱이’라는 단어가 해방 직후 치열한 좌우 대립 과정을 거치면서 ‘빨갱이’라는 벌레로 변하기까지의 과정을 전시를 비롯 전시도록에 상세하게 담아놓았다.

▲임근준 작품 '장막 너머의 대화'. 장막 안에 처져있는 또 하나의 장막을 걷으면 찻잔과 커피가 나온다. ⓒ 컬처뉴스

임근준 미술·디자인 평론가의 '장막 너머의 대화'는 슈퍼마켓 입구에서 흔히 볼 수 있는 파란색 플라스틱 탁자와 의자, 그 위에 빠질 수 없는 파라솔로 이루어진 설치물이다. 이렇게만 끝났다면 당연히 밋밋할 수밖에 없는 작품이다. 임근준은 파라솔을 장막으로 둘러 탁자에 뭐가 있는지, 의자에 누가 앉아 있는지 알 수 없게 만들었다. 더군다나 밖에만 장막이 처져있는 것이 아니라 장막 안에도 또 한 겹의 장막이 처져있어 안에서 대화를 한들 서로의 얼굴을 바라볼 수가 없다.

역사적 사건에서 모티브를 가져와 새로운 내러티브를 구성해 가짜 역사를 만들어 내고 있는 조습의 '악몽 시리즈'는 이정혜 디자이너가 설치한 '조립되지 않은, 혹은 생성되지 않은 의미의 기표 1970~2003 : 한국 디자인 사료전'(이하 사료전) 너머로 보인다.

고문 당하고 있는 남자, 건물 옥상에서 데모를 하고 있는 시위대, 인질극, 유괴 등 극단의 상황을 재현하고 있는 조습의 작품은 펼쳐진 책의 이미지만 덩그러니 박혀있는 열 여섯 개의 책상과, 아무도 앉아있지 않지만 노란 불빛을 발산하고 있는 스탠드('사료전')와 묘한 긴장관계를 이루고 있다.

▲노순택 작품 '카드 놀이' ⓒ 컬처뉴스

이밖에도 이번 전시에서는 북한의 아리랑 집체극을 촬영한 노순택의 '카드놀이', 공공 건물과 정치적 장소의 내부를 촬영한 고현주의 '기관의 경관', 정치가 ‘의자’라는 구체적인 사물에 어떻게 구현되었는가를 보여주는 이영준의 '체어맨 마오의 의자' 등 정치와 디자인, 디자인과 정치에 대한 다양한 성찰이 담겨 있는 작품을 만날 수 있다.

한편 전시와 함께 출간된 도록 <정치 디자인, 디자인의 정치>(청어람미디어)에는 참여작가들의 글과 작품 이미지를 비롯 최범 디자인 평론가, 오창섭 디자인 연구자의 글이 함께 실려있다.

덧붙이는 글 | 이 기사는 <컬처뉴스>(http://www.culturenews.net)에서 제공하는 기사입니다.