【오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.】

▲최근에 설치한 무선 인터넷으로 나는 기사를 쓰고 어머니는 찔레꽃을 따고 있다. ⓒ 전희식

지금은 오전 여덟시 반.

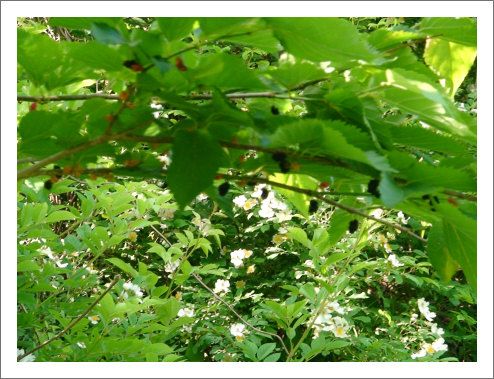

어머니는 뽕나무가지를 붙들고 오돌개(오디의 방언)를 따 먹으면서 뽕잎을 따고 있다. 옆에 있는 만발한 찔레꽃도 그릇에 따 담고 있다. 뽕잎은 뽕차로 만들어 우리집 손님들에게 어머니가 푸짐한 인심을 쓰는 재료가 될 것이고, 찔레꽃은 찔레꽃효소를 담아 향내 좋은 우리집 음료수가 될 것이다.

새벽에 앞마당 돌담을 쌓다가 밥을 챙겨 드려야겠다 싶어 방에 들어오니 대뜸 어머니가 "이노무 집구석은 밥도 안주나?" 하시는 것이었다. 어머니가 일어나신 줄도 모르고 일만 하다 보니 벌써 일곱 시가 다 된 것이다.

▲먼데서 보는 찔레나무의 꽃더미는 눈이 온 것 처럼 하얗다. ⓒ 전희식

"어? 일어나셨네요? 배고프시죠?"

"몇 시고? 한 열시 안 됐나? 너는 도대체 어디 갔다 인자 오노?"

"요 마당에 담벼랑 쌓았지요. 안 보이디요?"

"저 건네 산 밑에 허연 사람이 얼씬얼씬 하디마는 니가 거기 갔었구나."

"아뇨. 마당에서 담벼랑 쌓았어요."

"저 보이능기 찔레꽃이제? 저기까정 갔었으면 좀 꺾어오지 빈손으로 털렁털렁 왔나?"

"찔레꽃 뭐 하게요?"

"부침개 부치 먹을 때 넣으면 올매나 존데. 아이고 저기 시염만 시커멓게 났지 인치라 인치!"

▲뽕나무에 달린 오돌개. 한 주 안에 모두 익을 것 같다. 옛날에 일곱 가구가 살았다는 산 골짜기는 단 한사람도 살지 않고 산뽕만이 느티나무처럼 자라있다. ⓒ 전희식

그래서 나는 아침을 먹고 하루 계획표를 획기적으로 수정했다. 쌓던 담을 제쳐 놓고 바로 전지용 가위를 들고 앞산으로 가서 찔레나무를 잘랐다. 찔레꽃을 황설탕에 재어 효소를 담으면 맛이나 향이 아주 그만이라고 해서 전을 부쳐 먹고 남은 것은 모두 효소를 담을 생각으로 많이 잘라왔다.

찔레나무를 자르다 보니 지난주에 산 뽕을 따다가 아직 시퍼래서 다음에 따러 와야지 했던 뽕나무 오돌개가 제법 까맣게 익어 있었다. 산 뽕 나무도 함께 잘라왔다. 어머니가 좋아서 입이 벌어질 생각을 하니 찔레가시가 손을 찌르는 것도 몰랐다.

▲새로운 일꺼리를 보고 좋아하시는 어머니 모습. ⓒ 전희식

벌써 오십이라지만 하는 짓마다 '인치'같은 막내자식을 보면서 혀를 끌끌 차다가 잠이 드셨나보다. 마루에서 찔레꽃이랑 오돌개가 조롱조롱 달린 뽕나무를 치켜들고 '어무이. 어무이' 불러도 돌아누우신 어머니가 꼼짝도 않고 있다. 크게 켜 놓고 간 클래식 음악을 끄고 다시 불렀더니 겨우 돌아보시는 것이었다. 나는 어쩌나 보려고 찔레꽃이랑 오돌개 달린 뽕나무를 번쩍 치켜들었다.

▲산 두루치. ⓒ 전희식

"거기 먹꼬?"

"이기 먼지 알것소?"

"내가 그것도 모륵까이! 오돌개 아이가? 벌쌔 익었더나?"

어머니는 반색을 하시며 마루로 기어 나오셨다. 오돌개를 손바닥에 한 주먹 따서는 통째로 한입에 털어 넣으셨다. 정작 나는 단 한 개도 안 먹어보고 뽕나무를 해 왔는데 한 톨도 나를 줄 것 같지 않은 기세다.

"어무이. 나도 줘야지요? 어무이가 다 묵을끼요?"

"너는 안 묵고 왔나? 저기 인치라 인치. 뽕 밭에 갔으면 저부터 먹을끼지. 츳츳."

엊그제 우리집 논에 모 심느라 서울서 누님과 형님이 왔었다. 그때 누님이 집 뒤 산비탈에서 수리치를 따 오셨는데 그냥 놔두고 갔다. 어제부터 어머니는 수리취로 쑥 버무림 하듯이 밀가루에 버무려 쪄 먹으면 맛있다고 하면서 밀가루 조금만 가져오면 당신이 버무리겠다고 했었다. 오늘 새참은 수리취버무림을 할까 싶다.

▲장사익은 대표곡 '찔레꽃'에서 향기가 너무 슬프다고 했는데 내 코에는 슬픔보다 설렘이 와 닿는다. ⓒ 전희식

어머니를 쳐다보니 완전히 찔레꽃 삼매경에 빠져 계셨다. 저러다가 또 사건 내실 거 같아서 한마디 했다.

"어무이. 오줌 좀 누시고 하세요."

못 들으신 어머니는 여전히 꽃잎만 따고 계신다. 나는 목소리를 좀 더 높여 오줌 좀 누고 하시라고 했다. 세 번째 고함을 질러서야 겨우 어머니가 나를 쳐다 보신다.

"내가 기머거리가? 와 그리 가암을 질러? 동네사람들 다 듣것네. 지 에미 옷에 오줌 싼다고 굿을 해라 굿을 해!"

그리고는 꿈지럭꿈지럭 뒷방으로 오줌 누러 가신다.

어머니가 나랑 사시면서 여러 달라진 모습 중에 가장 반가운 것이 이것이다. 맘에 안 들면 당당하게 큰 소리 치는 것. 떵떵거리고 사는 어머니 모습을 보는 어느 자식 마음이 흐뭇하지 않으랴.