▲성주의 따뜻한 세상-한국인 인질 석방에 모든 노력을 하는 세상 ⓒ 박옥경

"오늘의 주제는 '따뜻한 세상 만들기'야. 따뜻한 세상이란 어떤 세상인지 생각나는 대로 얘기해 보자. 먼저 얘기해 볼 사람?"

"그러면 난로나 털장갑, 털목도리를 찾아 붙여요?"

"아니, 그런 뜻이 아니고 우리가 사는 세상이 어떻게 하면 좀 더 살기 좋고 밝은 세상이 될지 생각해 보고 이야기 하자는 거야."

"근데요, 너무 더우니까 '시원한 세상 만들기'로 주제를 바꾸면 안 될까요?"

미처 거기까지 생각하지 못한 내 머리를 강타한 녀석은 항상 바쁜 현서이다. 오자마자 학원 가야 해요, 약속 있어요, 스카우트 모임 있어요 등등 핑계도 많아 늘 빨랑빨랑 해치우고 다음 행선지로 줄행랑을 놓아야만 직성이 풀리는 성격이다. 그래서 언제 끝내 줄 거냐고 교실에 들어서는 순간부터 묻는다.

▲다혜의 따뜻한 세상-할머니께 책 읽어드리는 세상, 싸우지 않는 세상 ⓒ 박옥경

이 녀석이 가장 좋아하는 것은 NIE이다. NIE란 Newspaper In Education으로 말 그대로 신문을 활용하는 교육이다. 기사에 대해 이야기를 많이 하는 데 비해 글 쓰는 분량을 많이 주지는 않는다. 그래서 글쓰기 싫어하는 아이들이 NIE를 특히 좋아하고 현서도 그런 아이 중 하나다.

NIE를 좋아하는 또 한 가지 이유는 기사를 찾으면서 때로는 주제와 상관없는 만화를 들여다보고 낄낄 거릴 수도 있어서 신문을 뒤적거리는 시간이 지루하지 않기 때문이다.

요즘 아이들이 글을 쓰기 싫어하는 경향은 점점 두드러진다. 고학년 아이들은 그래도 이 정도는 해야지 하는 마음으로 글을 쓰지만 저학년으로 갈수록 귀찮고 힘든 글쓰기가 부담스러워 싫증을 잘 낸다. 그래서 흥미를 잃지 않도록 하기 위해, 좀더 재미있고 부담스럽지 않은 글쓰기 시간을 만들기 위해 고민하지 않을 수 없다.

▲현서의 따뜻한 세상은 <좋은 책 많이 읽는 세상>,<장애인을 돕는 세상> ⓒ 박옥경

욕심 같아서는 사설을 많이 읽히고 토론을 하고 싶지만 지레 질려서 나중에는 논술공부 못 하겠다고 두 손 들까봐 욕심껏 공부를 시키지 못하는 것이 사실이다. 사설 외에도 다양하게 활용할 수 있는 것들이 많아 조금이라도 재미있게 공부시키는 방법 중의 하나가 이 NIE인데, 참 좋은 공부 방법이라고 생각한다.

NIE를 할 때만큼은 아이들은 필요한 기사를 찾는 데서부터 오리고 붙이고 정리하고 발표하는 데까지 온전히 참여하고 있다는 만족감을 가지는 듯하다. 기사를 서로 찾아주기도 하고, 풀이나 가위를 서로 빌려주기도 하며, 기사와 사진 배치는 어떻게 할 것인지 저희들끼리 의논하는 과정에서 배려하는 마음과 협동하는 마음을 자신도 모르게 배우게 된다.

▲지혜의 따뜻한 세상은 <힘들어도 포기하지 않는 세상>이다. 효민이의 <전쟁이 없는 세상> ⓒ 박옥경

오늘의 주제를 무엇으로 할 것인지를 놓고 나는 심사숙고하게 된다. 될 수 있으면 시사성 있는 것들을 자료로 활용하고 싶기 때문이다. 어려서부터 시사에 대해 직시하는 눈을 길러준다면 논술에 대해 크게 걱정할 필요가 없다고 본다. 아무리 어려운 논술 시험도 결국은 과거와 연계 된 현재를 논하면서 창의성을 테스트하는 것이기 때문이다.

창의성에 시사적 요소를 접목하면 정말 훌륭한 논술이 되는데 결국 이 창의성이라는 것도 독특하게 시사를 볼 줄 아는 안목에서 나오는 것이다. 과거가 현재를 가르치고 현재는 과거의 산물이기 때문에 어릴 때부터 시사적 안목을 길러주는 것이 중요하다고 생각한다. 물론 독서가 기본이 되어야 한다는 전제를 하고 말이다.

▲상규의 따뜻한 세상-엄마가 해주신 밥을 맛있게 먹는 세상-너무나 예쁜 발상이다 ⓒ 박옥경

현서가 '시원한 세상 만들기'로 주제를 바꾸자고 해서 생각해 보니 시원한 세상이나 따뜻한 세상이나 추구하는 바는 별 차이가 없을 것 같았다. 그러나 "'봉사'하는 사람들이나 '희생'하는 사람들을 보고 '시원하다'고 하지는 않지? 또 우리 학교에 많이 핀 장미를 보고 누군가 행복해 한다면 '시원한 세상'이라기보다는 '따뜻한 세상'이라는 의미가 더 어울리지 않을까? 오늘 나눌 이야기는 바로 이런 거니까 다음에 '시원한 세상 만들기'로 주제를 정하자"고 했다.

녀석의 눈치를 보니 아이스크림이나 음료수 광고를 잔뜩 오려 붙이고는 시원한 세상이라고 할 것이 뻔했다. 웃음이 났지만 아닌 척 하고는, 역시나 다 했다고 제일 먼저 외치는 현서의 따뜻한 세상을 들여다 보았다. 현서가 만든 따뜻한 세상은 '좋은 책 많이 읽는 세상', '장애인을 돕는 세상'이었다.

언제나 진지한 상규의 따뜻한 세상에는 '엄마가 해 준 밥을 맛있게 먹는 세상'과 '축하해 주는 세상'이 들어 있었다. 어쩌면 이렇게도 예쁜 발상을 할 수 있는지…. 한나의 따뜻한 세상은 '예술적 감각이 뛰어난 세상'이다. 이유는 '미술 작품을 감상하면서 깊은 상상력을 기를 수도, 행복해할 수도 있기 때문'이라고 했다. 참 세련되었네. 우리 세대는 생각 못 할 것들인데 싶었다.

▲한나의 따뜻한 세상은 예술적 감각이 뛰어난 세상 - 미술 작품을 감상하면서 깊은 상상력을 기를 수도, 행복해할 수도 있기 때문이란다 - 참! 세련된 우리 한나! ⓒ 박옥경

이 외에 '다정하게 이야기 하는 세상', '힘들어도 포기하지 않는 세상', '따뜻하게 손잡는 세상', '의견이 서로 맞고, 사이좋은 세상', '조금이라도 기부하는 세상', '상대방의 이야기를 잘 들어 주는 세상', '협동하는 세상', '할머니께 책을 읽어드리는 세상', '무슨 일이 나든 웃는 세상', '경제발전을 이루어 기뻐하는 세상', '건강한 세상' 등등의 개성 있는 자신만의 세상에 대해 이야기를 하였다.

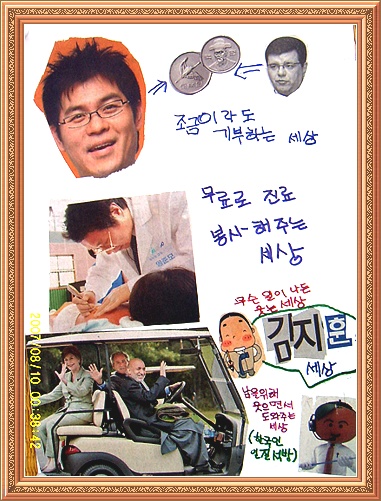

대체적으로 '전쟁이 없는 세상', '한국인 인질 석방을 위해 노력하는 세상'에 대한 의견이 많았고, '즐겁고 신나게 공부하는 세상'에 대해서도 많은 의견이 나왔다. 다음으로 많은 이야기가 나온 것은 '기부하는 세상'이었다.

▲지훈이의 따뜻한 세상-조금이라고 기부하는 세상-평소에 은근히 창의성이 뛰어난 녀석 ⓒ 박옥경

이것으로 보아 아이들의 정치, 문화, 경제 등 사회 전반적인 것에 대한 관심의 정도와 피할 수 없는 공부에 대한 압박감이 어느 정도인지 알 수 있다. 내가 기특하게 여긴 것은 기부에 대한 아이들의 생각이었다.

어리지만 기부 문화에 대해 관심이 많았다. 아이들 수준에서 기부라고 할 것까지는 없겠지만 가진 것이 많다고 이웃을 도울 수 있는 것은 아니라는 생각이 압도적이었다. 가진 것이 없고, 부자가 아니어도 마음만 있다면 남을 도울 수 있다고들 했다.

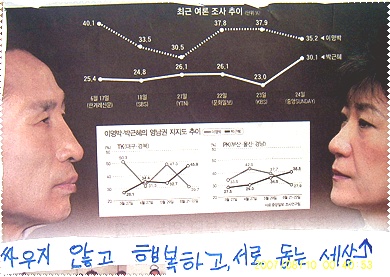

▲시온이의 따뜻한 세상은 <싸우지 않고 행복하고 서로 돕는 세상> ⓒ 박옥경

또 대통령 후보 박근혜와 이명박의 얼굴을 오려 붙이고 '싸우지 않고 행복하고 서로 돕는 세상'이라고 제목을 붙여 놓은 아이들도 있었다. 정치적 개념이 아직 확립되지 않은 초등생들이지만 나름대로 정국에 관심이 있는 것이다.

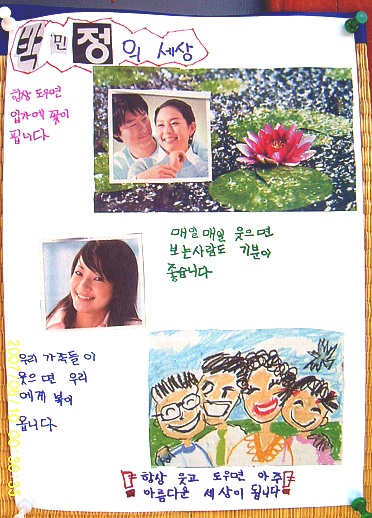

민정이는 '웃음'이라는 소주제를 택하여 사진을 찾아 붙였는데 독특한 발상으로 따뜻한 세상을 잘 나타내었다. 이렇게 '따뜻한 세상 만들기'에 대해 오리고 붙이고 발표하다 보니 후딱 한 시간이 지났다. 현서는 빨리 가야 한다고 벌써 교실을 나서고 있었다.

▲민정이의 따뜻한 세상 -소주제로 <웃음>을 택하여 만든 따뜻한 세상이다 ⓒ 박옥경

NIE를 할 때마다 느끼는 것은 아이들이 너무 가위질을 못 한다는 것이다. 고학년들도 가위질이 서툴다. 가위질도 공부이니 잘 오려 보라고 해도 요즘 아이들의 급한 성격 탓인지 차분하게 오리질 못 한다.

유치원에서 색종이를 오려 만드는 수업도 많이 하기 때문에 가위질도 잘 할 거라고 생각했는데 그게 아닌가 보다. 아이들은 "그런 거 따로 안 배워요"한다. "그래, 따로 안 배웠으니까 논술 시간에 잘 해 보렴"하면 알았다고 하고는 금세 대충 오리고 건성으로 붙인다.

급한 성격을 조금이라도 차분히 만들어달라고 부탁하는 학부형도 있다. 이 학원 저 학원 가야 하니 '대충대충 빨리빨리'가 아이들에게는 맞다. 아이를 먼저 고치려고 할 게 아니라 부모의 자세부터 고쳐야 하지 않을까?

아이들은 오늘 이야기 나누었던 '따뜻한 세상 만들기'의 한 부분을 분명히 차지하고 있다. 아니, 아이들 자체가 따뜻한 세상이다. 부모는 이 따뜻한 세상인 우리 아이들에게 어떤 역할을 해 주어야 할지 좀더 고민해야 한다.

▲소영이의 <즐겁고 신나게 공부하는 세상>,<건강한 세상>,<격려해 주는 세상>,<경제 발전을 이루어 기뻐하는 세상>,<다정하게 이야기하는 세상> ⓒ 박옥경