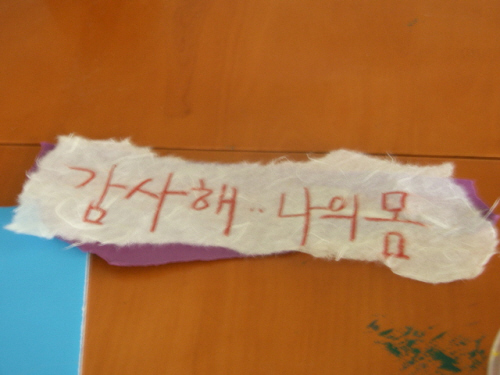

▲작품 전시중에 '감사해 나의몸'이라는 이 글귀가 가슴을 뭉클하게 한다. ⓒ 오명관

180명의 장애 유아ㆍ아동과 180명의 부모 그리고 180명의 치료사들이 각 한명씩 아동들을 맡아 끝까지 책임지고 함께하며 장애 아동들과 하나가 되어갔다.

첫째날은 입소식과 아울러 축하행사를 통해 장애 유아ㆍ아동들과 더욱 친밀해져 갔고 아이들은 너나할 것 없이 마음의 문을 열고 스스럼없이 안기기도 하고 손을 잡아주는 등 순수한 어린 모습을 보여줬다.

둘째날부터 교육일정에 따라 아이들은 치료사와 함께 음악치료, 미술치료, 연극치료, 도예치료 등 다양한 것을 체험하고 배워갔다.

▲미술치료를 통해 심리적 안정을 취하도록 하고 있다. ⓒ 오명관

미술치료를 담당했던 이은진 교수는 "힘들었던 손, 이런 것들을 흥미와 함께 잘 움직일 수 있도록 감각을 통합 시킬 수 있는 교육이다"라고 말했다.

그래서 그럴까? 아이들은 물감을 통해 그림을 그리면서 불편한 손을 움직이는 모습에서 힘들어하기보다는 신기한 듯 최선을 다하는 모습이었다.

▲도예치료를 통해 감각을 익히도록 하고 있다. ⓒ 오명관

도예치료를 담당했던 이태우 교수(울산 서라벌대학 아동미술심리학)는 "다른 것보다 흙으로 하는 교육은 장애 아이들이 만들다가 실수를 하면 다시 만들 수 있는 재료다보니 심리적으로 안정이 될 뿐 아니라 촉감을 통해 감각을 키울 수 있다"고 말했다.

▲한 장애 아동이 도자기를 받고 좋아하고 있다. ⓒ 오명관

흙으로 만드는 도예시간에는 신기한 듯 이것 저것을 만들어 보기도하고 특히, 도자기를 이은우 교수가 아이 손을 잡고 만들어주기도 해 아이들은 해맑은 모습으로 즐거워하기도 했다.

부모들도 도예, 합창, 풍물 등 다양한 취미활동을 통해 아이들과 마찬가지로 열심히 배우기도 했지만 부모상담과 장애아동을 위한 대처방안상담, 성심리상담 등 시간에는 더욱 많은 관심을 보여주기도 했다.

▲음악치료를 통해 정서적 안정을 준다. 즐거운 기차놀이를 하고 있는 치료사들과 아이들 ⓒ 오명관

식사시간에는 불편한 아이들을 위해 부모와 치료사들은 직접 밥을 날라주기도 했지만 아이들에게 식판을 들게하고 직접 음식을 담을 수 있도록 해 자립심에 도움이 되도록 하기도 했다.

그러나 자식을 사랑하는 부모의 마음은 식사시간에 여지없이 드러났다. 휠체어서 음식을 먹어야 하는 자식을 위해 떠 먹여주면서 "사랑한다" "맛있게 잘 먹네"하며 사랑이라는 반찬이 더해지기도 했다.

▲1대1 맞춤형식으로 치료사가 장애 아동을 맡고 있는 가운데 볼에 뽀뽀를 하자 좋아하는 장애아동 ⓒ 오명관

치료사들도 애정을 담아 아이들을 안아주기도 하고 뽀뽀해주며 애정 표현을 해주면 아이들은 화답이라도 하 듯 같이 뽀뽀를 해주기도 했다.

이렇게 시간은 흘러 어느덧 마지막 날이 되자, 헤어짐이 아쉬워 사진을 찍기에 바쁘기도 했다. 그동안 교육을 통해 만들었던 작품을 식당 한켠에 전시를 했는데 아이들의 작품에 매우 놀랍기도 했고 미술대학 교수와 학생들도 찾아와 작품에 감탄하기도 했다.

▲이쁘게 찍어달라고 포즈를 취하고 있는 한 장애 아동 ⓒ 오명관

치료사로써 장애아이들과 처음으로 함께 했다던 오연경(29ㆍ한국예술학회 서울1지부 센터)씨는 "장애아이들과 지내는 것은 처음이지만 비장애인 아이들과 똑같다"며 "우리 사회가 장애 아이들에게 더욱 많은 관심을 가져주고 똑같은 인간으로써 더불어 살아갈 수 있는 성숙한 모습을 보여줬으면 한다"고 말했다.

마지막 날 저녁에는 환송의 밤을 열어 그 동안에 배운 실력을 유감없이 발휘하는 시간을 가졌는데 풍물놀이로 한 껏 분위기를 띄우자 아이들은 무대 위로 올라와 박자에 맞춰 춤을 추기도 하는 등 신나하는 모습이었다.

▲캠프기간 동안에 아동과 치료사 그리고 부모들이 만든 작품을 전시해놨다. ⓒ 오명관

또한 패션쇼에서는 다양한 모습으로 등장해 많은 박수 갈채를 받기도 했다. 교수들도 무대 위로 올라와 아이들과 함께 어우려지는 시간에는 누가 아이인지 어른인지 구분이 가지 않을 정도로 무대 위는 열광의 도가니였다.

그러나 시간은 흘러 마무리할 때 쯤에 촛불에서 불이 하나 둘씩 켜지고 한 부모는 아이에게 쓴 편지를 읽어내려가자, 이내 장내 분위기는 숙연해져만 갔다.

▲행사본부장으로 캠프를 총 지휘했던 원광대학교 미술대학 정동훈 교수. 섹소폰 연주로 부모들에게 멋진 선물을 선사했다. ⓒ 오명관

한 아버지는 "아이가 태어났을 때 너무 기뻤지만 이내 슬픔에 잠겨야만 했다"며 태어나자마자 저 세상으로 떠났기 때문이라는 것. "그런데 쌍둥이라는 말에 위로를 삼고 한 아이는 생존했지만 결국 장애아였더구나"라며 억장이 무너지는 심정이었다고 토로했다.

"원망도 하고 앞이 캄캄했다. 만약에 훗날 내가 이 땅에 없다면 넌 어떻게 살게 될지 걱정이 되는구나"라며 장애아이를 가진 부모의 마음을 대변했다.

"그러나 아이야. 난 널 사랑한단다. 너무나 사랑한단다. 아이야 너무 사랑한다"라고 외치자 장내에 있던 부모들과 치료사들은 눈시울을 붉히기도 했다.

▲환송의 밤에서 한 부모가 장애를 가진 아이에게 쓴 편지를 낭독하자, 눈시울을 붉히고 있는 치료사 ⓒ 오명관

아마도 같은 장애아이를 가진 부모의 마음이 전달 됐을 것이고 장애 아이를 키운다는게 얼마나 이 땅에서는 힘든지를 단적으로 보여주고 있는 것 같아 마음이 뭉클해졌다.

이렇게 캠프는 끝났지만 여운은 그대로 남아 장애 아이들과 함께 했던 소중한 시간들을 간직하며 이 땅에 장애아이들이 사회적 편견이 아닌 똑같은 인간으로써 더불어 살 수 있기를 희망해본다.

장애인과 비장애인이라는 이 단어가 오히려 사회적 편견과 담을 만드는 것 같아 이 단어가 쓰이질 않기를 또한 바랄 뿐이다.

덧붙이는 글 | 이 기사는 익산시민뉴스, sbs유포터에도 실렸습니다. 오마이뉴스는 직접 작성한 글에 한해 중복 게재를 허용하고 있습니다.