▲관음암 가는 길. ⓒ 안병기

월정사에서 상원사 가는 길을 따라 조금 올라가니, 오른쪽에 동대 관음암 1.5km라 쓰인 하얀 돌이 서 있다. 길은 상당히 어둑어둑하다. 참으로 눈치없는 길이다. 산길을 걸어 올라가야 하는 나그네의 사정을 짐짓 모르는 체하는 걸까. 오늘 하루 일과는 끝났다고, 연장 근무란 없다고 돌아서려는 길을 달래 산길을 오른다. 어두워지기 전에 관음암에 닿을 수 있을는지.

이렇게 늦은 시간에 산길을 걷는 게 얼마만인가. 재작년 지리산 '종주' 이후 거의 2년만인 것 같다. 어둠은 공포와 친근함이라는 이중성을 지녔다. 문제는 이 두 가지 측면에서 어느 쪽을 더 크게 느끼느냐 이리라. 산길을 걷는 느낌이 상당히 아늑하다. 어두워질 테면 어두워지라지. 어둠과 일여(一如)를 이루니, 굳이 걸음을 서두르거나 재촉할 필요가 없어진다.

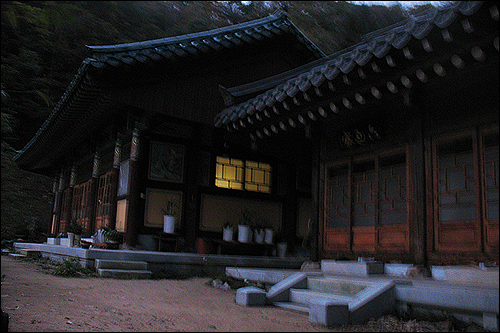

▲관음암 전경. ⓒ 안병기

얼마나 오래 걸렸을까. 눈앞에 관음암이 모습을 드러낸다. 높다랗게 쌓은 축대 위에 고고한 자태로 앉아 있다. 오대산의 동쪽에 있는 만월산 관음암은 통일신라 초기에 문을 연 유서깊은 암자다.

<삼국유사> 권 3 '대산오만진신'과 '명주 오대산 보질도태자 전기'를 보면 신라의 정신 태자(보질도), 효명 두 태자 형제가 이곳에서 1만의 관세음보살 진신을 친견했다는 내용이 있다. 월정사라는 이름도 관음암의 뒷산을 만월산이라 부르는 데서 유래한 것이라고 한다. 이곳에서 바라보는 달 뜨는 경치는 얼마나 교교할까.

원래의 관음암은 6·25때 불탔는데 1971년에 새로 지었다고 한다. 1996년, 월면 스님이 오래된 요사채를 헐고 새로 지음으로써 지금의 모습을 갖추게 된 것이다.

보름달처럼 원만구족한 세계를 꿈꾸다

▲관음전. ⓒ 안병기

▲관음전 마당에서 바라본 앞 산 봉우리. ⓒ 안병기

정신태자는 아우인 효명태자와 함께 이 오대산에 들어와 초가를 짓고 수도했다. 아우인 효명태자(성덕왕, 서기 702~737년까지 재위)는 산에서 내려가고, 정신태자만이 수행을 계속했다. 갖가지 이적을 보일 만큼 경지에 이른 그는 임종을 앞두고 유언한다. "동대에 관음방을 두고 암자 이름을 원통사(圓通社)라 칭하라"고.

암자에는 벌써 불이 켜졌다. 불전도, 그 오른쪽에 자리한 요사채에도. 불전을 들여다보려고 조심스럽게 문을 열었다가 그냥 닫고 만다. 지금은 그냥 어둠 속에 있고 싶을 뿐이다.

불전 앞마당에 서서 앞 산 봉우리를 바라본다. 초승달이 희미하게 떠올라 있다. 만월일 때 이곳에서 바라보는 풍경은 어떨까. 정신 태자는 이곳에서 바라보는 만월이 아름답다는 걸 알고 있었을 것이다.

만월은 초승달이 꾸는 꿈이다. 만월은 관음보살을 상징하는 아이콘이다. 둥글고 둥글어서 어느 한 곳도 모난 곳 없는 원만구족한 세계. 오라, 서방 세계를 비추던 달빛이여. 내 마음의 각진 자리를 샅샅이 비추라.

비단장수의 길 대신 구도의 길을 택하다

▲삼성각에서 바라본 관음암의 뒷모습. ⓒ 안병기

▲요사채인 육화요. ⓒ 안병기

삼성각으로 가려고 법당 왼쪽으로 난 계단을 오른다. 삼성각의 문은 닫혀 있다. 뒤돌아서 법당의 뒷모습을 바라본다. 지붕의 선은 왜 이리 고운가. 어둠에 젖은 장독대. 어린 시절엔 이런 시각에 술래잡기를 하곤 했지.

어린애처럼 할아버지를 졸라 옛 이야기를 듣고 싶은 그런 밤이다. 할아버지께 들었던 옛이야기 중에는 소금장수 이야기가 가장 많았다. 더러는 비단장수 이야기도 들려 주셨지. 이곳 관음암은 비단장수였던 구정선사가 출가하여 수도했던 곳이다.

옛날 비단 장사를 하며 살던 한 청년이 있었다. 어느 날 비단 짐을 짊어지고 강원도 대관령 고개를 넘어가는 길이었다. 고갯마루에서 잠시 쉬고 있던 그는 이상야릇한 포즈로 서 있는 노스님을 본다.

"스님! 아까부터 여기서 무얼 하고 계십니까?""잠시 중생들에게 공양을 시키고 있는 중이라네.""아니, 여기에 스님하고 저 말고 다른 중생이 어디 있습니까? 그리고 먹을거리도 없는데 무슨 공양을 베푼다고 하십니까?""내 옷 속에 있는 이와 벼룩에게 피를 먹이고 있네.""그런데 왜 그렇게 꼼짝도 않고 서 계십니까?""내가 가렵다고 몸을 움직거리면 이나 벼룩이 피를 빨아 먹는데 불편할 것이 아닌가?"감동을 한 비단장수 청년은 스님을 따라가기로 결심한다. 그렇게 해서 행자 생활이 시작되었으니 그가 바로 구정(九鼎) 스님이다. 이와 벼룩에게 공양을 시킨 노스님은 통일신라시대 대표적인 선지식이었던 무염(無染)스님이었고.

하루는 무염 스님이 행자가 된 비단장수에게 솥 거는 일을 시킨다. 솥을 걸고 나면 말도 안 되는 이유를 대면서 다른 곳으로 다시 옮기라고 한다. 이게 무슨 '똥개 훈련시키기'란 말인가. 그러나 그는 말없이 지시를 따랐다. 구정이란 법명을 얻은 것은 "솥을 걸라"라는 무염 스님의 말을 거역하지 않고 묵묵히 따른 데서 얻은 애칭이라고나 할까.

정신적 '문화재'인 백장청규가 살아 숨쉬기를

▲관음암 들머리 텃밭. ⓒ 안병기

오늘날, 구정 선사는 수행자의 본보기로 인구에 회자한다. 행자를 단련시키는 무염의 교육 방법과 그것을 거스르지 않고 충직하게 따르는 구정선사의 이 이야기는 우리에게 무엇을 말하는가.

스승은 수행자로서의 제자의 근기가 쓸만한가를 시험했고, 그는 그 관문을 너끈히 통과한 것이다. 자신이 걷는 길을 의심하는 자는 결코 진리의 문턱에 닿을 수 없다. 좌고우면하는 자는 어느 한 가지 일에도 정통할 수가 없다.

구정굴이 이곳에서 그리 멀지 않은 곳에 있다는 걸 알지만 어두워서 갈 수가 없다. 산길을 걷는 자에게는 어둠도 일종의 관문이다. 어둠이라는 '관문' 뚫기를 포기한 채 그만 하산하기로 한다.

관음암을 내려서자, 좌측에 텃밭이 보인다. 마늘과 배추가 자라고 있다. 저 위 상원사에선 보지 못한 것이다. 몸이 수고하지 않는 진리란 모두가 헛것이다. 백장청규가 살아 있는 절은 그 자체가 무엇과도 바꿀 수 없는 '문화재'다. 이 암자가 부디 그 정신적 유산을 잘 지켜나가기를….