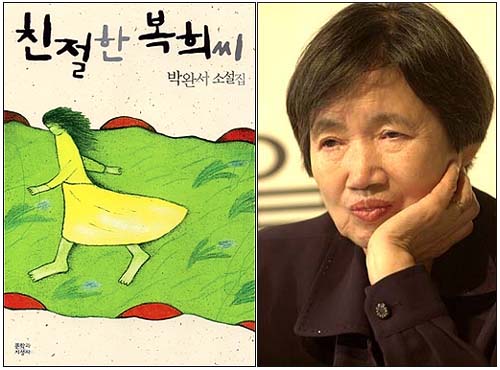

▲소설가 박완서와 그의 신간. ⓒ 오마이뉴스 이종호·문학과지성사

예컨대 이런 풍경이다. 아직은 오염의 불길이 옮겨 붙지 않아 저녁놀이 핏빛으로 붉은 마을에 하나 둘 등이 켜진다. 은스푼 달그락거리며 혼자 저녁식사를 끝낸 일흔 여섯 조그만 여자가 바지런히 몸을 움직여 설거지를 마치곤 손에 묻은 물기를 앞치마에 훔치고 오래된 책들이 풍겨오는 향기 근사한 제 방 책상에 앉는다. 오동나무로 짠 수십 년 된 가구들. 배경음악으론 바그너의 장엄함보단 쇼팽의 섬세함이, 폴 앵카의 신명보단 조안 바에즈의 적요가 어울린다. 몸만큼이나 작은, 주름 가득한 손등 아래서 탄생하는 나이답지 않은 젊은 문장. 젊은 날의 열정이 사라진 자리엔 노인만이 획득할 수 있는 촘촘한 지혜가 들어차 새로운 세대의 무모한 모험을 안내할 지도가 그려진다. 다름아닌 박완서의 소설이다. 해가 기운지는 이미 오래. 보름을 기다려 살찌는 달의 마법이 그녀의 얼굴을 비추면 쪼글쪼글한 칠십대 할머니는 어느새 열 일곱 소녀가 된다. 그렇다. ‘할머니’ 박완서의 문장은 아직 ‘소녀’다. 근 10년 가까운 시간 만에 접하는 박완서의 단편 모음집을 기쁜 마음으로 받아 들고 책 말미에 실린 ‘작가의 말’부터 읽었다. 마지막에 적힌 단 한 줄의 문장. ‘아차산 기슭에서 길고 지루한 여름을 보내고 나서’. 위에 내가 박완서가 사는 상상 속 동네 풍경을 저처럼 길고도 세세하게 그린 이유는 바로 이 문장이 주는 쓸쓸함 때문이었다. 허나, 우리네 생이 매양 쓸쓸함으로만 차 있지는 않을 터. 이에 대한 박완서의 부연이 재밌다. “(이 책은) 웃을 일이 없어서 내가 나를 웃기려고 쓴 것들이 대부분이다. 나를 위로해준 것들이 독자들에게도 위로가 되었으면 한다.” '판타스틱'을 넘어 '퍼펙트'한 <친절한 복희씨> 농담 같은 문장이지만 여기에선 삶의 간난신고와 세상의 풍파를 온몸으로 겪어내며 나이 먹은 지혜로운 자의 겸양이 읽힌다. 그렇다. 소설이 아니라면 무엇이 있어 이토록 재미 없고, 슬프며, 지루한 생을 견디게 할 것인가. ‘인간의 위무자’로 역할 하는 소설, ‘지상의 비루함을 잠시나마 쓴웃음 지으며 잊게 하는 소설’. 이런 차원에서 보자면 박완서의 <친절한 복희씨>는 ‘판타스틱’을 넘어 ‘퍼펙트’하다. 이런 비유는 어떨까? 제 욕망에 못 이겨 십년 세월을 바깥으로만 떠돈 사내가 집으로 돌아왔다. 그의 등을 따뜻하게 어루만져주는 외할머니의 손길. 맞다. 박완서의 소설 아니, 그녀의 문장을 관통하고 있는 키워드는 ‘따뜻한 손길’이다. 다정하기 짝이 없는 박완서의 ‘어루만짐’은 이번 책에서도 여전하다. ‘그리움을 위하여’ ‘그 남자네 집’ ‘촛불 밝힌 식탁’ 등으로 명명돼 실린 각각의 아홉 작품 중 어느 하나를 중뿔나게 지목해 구구절절한 설명을 덧붙이지 않아도 좋을 정도다. 박경리와 더불어 한국 현대문학의 한 산맥으로 오연하게 솟은 그녀 문장의 ‘체온 느껴지는 따스한 엄정함’ 속을 헤매노라면 굳이 눈 밝은 독자가 아니라도 박완서와 동시대를 살고 있는 우리가 얼마만한 행운아인가를 단박에 짐작할 수 있다. 아래는 그 중에서도 가장 빛난다고 내 깜냥껏 손꼽은 문장이다. 부끄럽지 않은 칠십육 년을 살아온 사람만이 쓸 수 있는. ‘그가 죽고 내가 죽는다 해도 이 세상엔 그만한 흔적도 남기지 못할 것이다. 그래도 나는 허공에서 치마 두른 한 여자가 한 남자의 깍짓동만 한 허리를 껴안고 일단 하늘 높이 비상해 찰나의 자유를 맛보고 곧장 강물로 추락하는 환을, 인생 절정의 순간이 이러리라 싶게 터질 듯한 환희로 지켜본다.’ - 위의 책과 동명의 소설 마지막 대목.

|