지난 1월 11일, 서울에 올라갔던 차에 여백의 시간이 있어 탑골공원·운현궁·경인미술관을 차례로 둘러 보았다. 세 곳은 멀리 떨어져 있는 게 아니라 아주 가까운 거리에 있다. 이 문화회랑은 슬슬 걸으면서 사색에 잠기기엔 그만이다. 하물며 눈이 내리는 날엔 더 말할 것 없으리라. [탑골공원] 쓸쓸해서 고귀하게 느껴지는

▲서울시 유형문화재 제13호 탑골공원 팔각정. ⓒ 안병기

▲국보 제2호 원각사지 십층석탑. ⓒ 안병기

맨 먼저 들른 곳은 탑골공원이었다. 눈이 내리는 날씨 탓인지 탑골공원은 평소와 달리 깊은 정적에 잠겨 있었다. 고종 임금 때 총세무사로 있던 영국인 브라운(John Mcleavy Brown)이 1895년(또는 1896년) 이곳을 도시공원으로 만들 것을 건의하여 공원으로 되었다 한다. 공원 한복판엔 팔각정이 있다. 조선 초기 원각사라는 절이 있다가 폐사된 곳이다. 팔각정은 1902년 고종 즉위 40년을 기념하는 대대적인 행사를 위하여 군악대의 연주 장소로 지어진 것으로 추정되는 건물이다. 조선시대 말의 도편수였던 최백현이 지은 것이라고 한다. 국보 제2호 원각사지 십층석탑 앞에서 한 스님이 염불을 외고 있다. 스님의 염불 소리는 거대한 유리 속에 갇힌 석탑에 닿을 수 있을까. 그러나 스님은 그런 것에는 전혀 아랑곳하지 않는다. 세상살이는 어차피 천상천하유아독존인 것이다. 사람이거나 사물이거나 어느 정도 외로워야 고귀해진다. 오늘, 눈 내리는 탑골공원이 고귀하게 느껴지는 것도 쓸쓸하기 때문인지도 모른다. [경인미술관] 가을에 가장 빛나는 자아를 가진 감나무

▲박영효의 저택이 있던 자리에 들어선 경인미술관. 한 알바생이 눈을 쓸고 있다. ⓒ 안병기

▲경인미술관 안마당 풍경. ⓒ 안병기

▲3 전시실 쪽에서 바라본 한옥전시실 풍경. ⓒ 안병기

탑골공원을 나와서 이번엔 경인미술관으로 향한다. 본래 이곳은 우리에게 태극기를 만든 사람으로 잘 알려진 박영효의 저택이 있던 자리였다. 그러나 서울시 유형문화재 제16호로 지정되었던 한옥은 남산골 한옥촌으로 옮겨갔다. 경인미술관이 이곳에 문을 연 것은 1983년 12월이었다. 처음엔 그런 대로 고즈넉하고 운치가 있었다. 그러나 지금도 여전히 그럴까? 사람들은 전통을 파괴하는 쑥스러움을 감추려고 곧잘 전통과 현대가 공존하는 공간이라는 걸 내세우곤 한다. 퓨전(fusion)이란 그런 것이 아니던가. 세월이 흘러가면 전통은 밀리기 마련이다. 그것이 전통이 겪어야 하는 서글픈 길이다. 미술관 안마당엔 감나무 한 그루가 눈을 맞고 서 있다. 이 감나무는 주홍색 감들이 불빛에 젓는 가을에 가장 빛나는 자아를 가졌다. 지금 내가 이곳을 드나드는 건 순전히 저 감나무 한 그루 때문인지도 모른다. [운현궁] 근본을 지향하는 마음마저 달라지지는 않는다

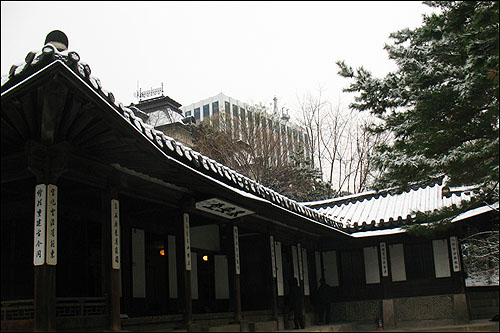

▲운현궁 전경. ⓒ 안병기

▲사랑채로 쓰였던 노안당. 현판의 글씨는 추사 김정희의 글씨다. ⓒ 안병기

▲가운데 건물인 노락당. 대원군의 부인인 부대부인 민씨가 운현궁의 살림을 맡아서 하던 곳이다. ⓒ 안병기

▲ 운현궁에서 가장 중심이 되는 건물인 노락당. ⓒ 안병기

▲노락당 뒤뜰. ⓒ 안병기

마지막으로 들른 곳은 사적 257호 운현궁이다. 인사동에서 길 하나를 건너면 운현궁이다. 고종 임금이 탄생하고 즉위하기 전인 12세까지 살았던 운현궁은 흥선대원군의 사저이면서도 궁이라고 불리는 곳이다. 흥선군의 사저가 운현궁으로 불리게 된 것은 1863년 12월 9일 흥선군을 흥선대원군으로, 부인 민씨를 부대부인으로 작호를 주는 교지가 내려진 때부터 였다. 이곳을 걸으면 왠지 마음이 한가하고 여유로워진다. 이곳이 한때를 풍미했던 서슬퍼런 흥선대원군이 살았다는 사실을 빼고 나면 여염집이나 다를 바 없기 때문일 것이다. 솟을대문을 통해 안으로 들어가면 가장 먼저 객을 맞는 것은 사랑채 노안당이다. 대원군이 섭정하던 때 주요 개혁정책을 논의하던 곳이다. 가운데 건물은 대원군의 부인인 부대부인 민씨가 운현궁의 살림을 맡아서 하던 노락당이다. 맨 끝에 있는 건물은 노락당이다. 운현궁에서 가장 중심이 되는 건물로서 가족들의 크고 작은 잔치는 모두 이곳에서 치러졌으며 고종과 명성황후의 가례도 이곳에서 치렀다고 한다. 운현궁은 비 내린 날 찾으면 좋다. 겹차양으로 길게 늘어뜨린 지붕에서 떨어지는 낙숫물 소리가 마치 거문고 가락처럼 마음을 적신다. 하지만 그에 못지않게 담장을 따라 심어진 시누대 잎에 눈이 떨어져 쌓이는 풍경을 바라보는 것도 즐겁다. 대원군은 자작시 '아소당(我笑堂'의 끝 구절에서 호기롭게 말한다. "긴 세월을 알맞게 그린다면 이 생 저 생이 죄다 가소롭다"라고. 그러나 진정 가소로운 건 생애의 한순간에 반짝 빛났다가 사라지는 이슬 같은 권력일 뿐이다. 이렇게 눈 내리는 길을 걸어서 운현궁·탑골공원·경인미술관을 주마간산 격으로 둘러보았다. 사람들은 서울을 삭막한 곳이라 치부해 버리지만, 눈 내리는 날에 바라보는 서울은 마치 꿈꾸는 듯한 표정을 짓고 있었다. 뒤돌아볼 새도 없이 세계화라는 담론에 떠밀려 가는 오늘의 현실 속에서 이 '낡은 것'들은 우리에게 무슨 의미가 있는가. 그런 시대에 이 오래된 명소와 유서깊은 건물들이 무슨 소용이 있는가. 자신이 처한 시대의 상황에 따라 사물이나 문화유적을 대하는 태도는 달라지게 마련이다. 그러나 근본을 지향하는 마음마저 달라지지는 않는다. 세월이 흘러 나중에 후회하지 않으려면 끊임없이 물어야 한다. 무엇이 먼저고, 무엇이 나중인지를. 무엇이 흘러가는 것이며 무엇이 맨 나중까지 남을 소중한 것인지를. |