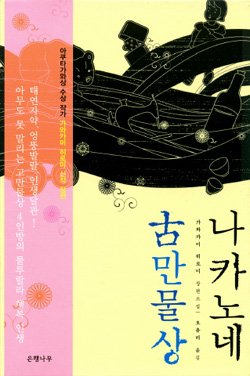

▲나카노네 고만물상 ⓒ 도서출판 은행나무

이 글은 아쿠타가와상 수상 작가인 가와카미 히로미의 단편으로 그칠 뻔한, 명이 긴 장편입니다. 본 작품이 나오게 된 짤막한 에피소드 하나 소개할게요.

출판사에서 원고 청탁을 받아놓은 작가가 글을 시작도 못하고 있던 차에 편집자의 전화를 받았다고 합니다. 준비가 안 된 작가가 아직 글이 안됐다고 하자, 편집자가 그럼 제목이라도 알려달라고 했답니다. 고민하던 작가 눈에 마침 들어온 것이 책상 위에 놓인 서류 봉투.

얼른 입에 올린 단어가 '크라프트지 서류 봉투'였답니다. 그러고 났더니 이야기가 줄줄이 떠오르더랍니다. 워낙엔 단편 한 꼭지로 끝내려던 이 글을 쓰다 보니 손때 묻은 옛날 일상용품들을 소재로 이야기를 만들어보는 것도 좋겠다 싶어서 꾸준히 쓴 것을(2년에 걸쳐 총 12회 연재) 엮은 것이 넉넉한 볼륨의 본서가 된 겁니다. - 옮긴이의 말 중에서

책을 읽다 중간에 그만두는 일

3주 전에 읽기 시작했던 이 책을, 퀼트라는 단순 바느질 노동에서 허우적대느라 며칠 전에야 다 읽었다. 도서관 반납일은 훨씬 예전에 지나버렸고 반납일을 어겼다는 사실에 부담감을 느끼며 읽을까 그냥 반납할까, 읽을까, 그냥 반납할까를 꽤나 고민했다. 그리고 아주 다행스럽게 다 읽었다. 누구나 그렇겠지만, 읽던 책을 다 읽지 못하고 중간에 그만두는 것만큼 찝찝한 일도 없다. 특히 그 이유가 나의 게으름 때문이라면, 그 기분은 찝찝함을 넘어서 자아비판까지 감수해야 하는 것이다.

읽다가 그만 둔 책은 다음에 다시 읽으려 해도, 나는 이상하게 읽었던 부분은 다시 읽기가 싫다. 그러니 반쯤 읽다 팽개친 책은 다시 집어 들기가 힘들다. 그러다 보면, 꽤 괜찮은 책인데도 영원히 못 읽게 되는 불상사가 생길 수도 있다. 그러니 웬만해선 중간에 읽다 그만두지 않으려 한다. 물론 읽다 한 달쯤 지나서 다시 읽을 수도 있지만, 이 책은 도서관에서 빌린 책이라 지금 반납하면 언제 다시 빌릴 수 있을지 나도 알 수 없기 때문이다.

일본 드라마, 일본 만화, 그리고 일본 소설

내가 일본 드라마를 많이 본 건 아니다. 아니 오히려 거의 보지 않았다는 편이 맞을 듯하다. 동생이 한때 푹 빠져 헤어나지 못했던 오다기리 죠가 출연한 드라마, <사토라레>를 봤었고 얼마 전엔 <오센>이란 일본 전통 식당을 배경으로 한 드라마를 봤다.

또 일본 만화를 많이 본 것도 아니다. 아니, 전무하다고 해도 된다. 친구 집에 있던 <초밥왕>시리즈를 기억도 나지 않는 먼 옛날인 20대 초반에 조금 봤었고, 홍차에 푹 빠져 있던 동생이 인터넷 중고 장터에서 산, <홍차 왕자>를 최근에야 2권까지 읽었다. 그나마 일본 소설은 그에 비하면 조금 많이 읽은 편이다. 물론 일본 소설에 열광하는 사람들에 비하면 물론 '새 발의 피'지만.

이 책, <나카노네 고만물상>을 읽으면서, '일본 드라마와 일본 만화, 일본 소설은 형식이 참 비슷하구나'라는 생각을 했다.

최근에 본 <오센>이나 <홍차왕자> 그리고 이 소설 <나카노네 고만물상>까지, 모두 큰 줄거리 속에 작은 이야기들을 풀어내고 있다. 전체적으로 하나의 내용이 일관되게 흘러가고, 그 속에 작은 이야기들이 매 회마다 하나씩 하나씩 소개된다.

이 책만 해도, 고만물상을 둘러싼 큰 줄거리가 중심내용으로 자리를 잡고 있고, 그 속에서 작은 소재들이 다시 이야기가 되어 살아나는 것이다. 누드화를 4호 크라프트지 봉투에 담아온 어느 노인의 이야기라든가, 주인장을 찌른 페이퍼 나이프 이야기, 그리고 주인장 누나의 남자친구가 살고 있는 아파트의 큰 개 이야기, 이런 식으로 말이다.

이에 비하면 우리나라 드라마나 소설은 큰 줄거리를 가지고 그냥 그 흐름대로 흘러간다. 모든 이야기가 결말을 향해 짜임새 있게 흘러가다 클라이맥스를 맞는다. 그래서 우리 드라마가 작품성을 떠나 조금 더 흥미롭고 일본 드라마는 아기자기하고 일상을 잘 풀어낸다는 느낌을 받는다.

내가 본 고만물상 이야기

지난 4월 다녀온 일본여행에서 나와 내 동생이 묵었던 숙소는, 평범한 주택가에 있었다. 전철을 타러 가려면 20여분을 걸어야 했는데, 그 거리에 중고가게가 2개나 있었다. 우리는 흔히 중고가게를 떠올리면, 가게 앞에 낡은 TV와 수리해 놓은 세탁기를 한 줄로 세워놓은 곳을 떠올리지만, 내가 일본에서 봤던 중고가게는 단지 그것만이 아니었다.

두 가게 중 한 곳을 저녁에 들렀었는데, 진짜 말 그대로 중고가게였다. 우리나라 사람들이라면 거들떠보지도 않을 듯한, 생활하다 생긴 흠집이 그대로 있는 가구들에 누가 사가기나 할까 싶은 가방에, 그릇에…. 한참을 뒤적이다 동생이랑 가게를 그냥 나오긴 했는데, 구경하는 재미는 쏠쏠했던 것 같다.

우리나라에도 그런 중고가게들이 동네마다 많다면, 그리고 남이 썼던 물건을 사다 쓰는데 좀 거부감이 없다면, 동네마다 스티커 붙여 나오는 그 쓰레기들을 좀 줄일 수 있을까. 아직은 멀쩡한 소파를 사가는 사람이 없어, 사주는 곳이 없어 돈 주고 버려야 한다는 사실만큼 안타까운 일이 있을까.

누구나 우울함을 안고 산다

이 책은 누가 사가기나 할까 싶은 그런 중고 물건을 파는 나카노네 고만물상에서 벌어지는 이야기를 담은 책이다. 어느 회사에서 창립기념일에 나눠준 기념품이라든지, 오래된 의자라든지, 라이터나 가스난로라든지, 그런 물건들이 들어오고 그런 물건들이 팔려나간다. 오히려 좀 오래된 도자기라든지, 앤틱가구라든지 그런 건 사주지 않는, 그래서 팔지도 않는 정말로 중고 가게.

그곳엔 젊은 여자가 계산원으로 일을 하고 있고, 어떤 젊은 남자는 미워하려고 해도 미워할 수 없는 주인장 나카노씨에게 일을 배운다. 그리고 그 젊은 여자가 아주 잔잔히 나카노네 가게에서 일어나는 일들을 이야기해 준다. 아주 담담히 자기와 주변 사람들의 사랑 이야기도 함께.

나는 너무나 명랑쾌활한 주인공이 나오는 소설보다는, 오히려 조금은 우울한 주인공이 나오는 소설에 더 끌린다. 주변 인물들에게 마구 힘내자, 화이팅, 우리는 할 수 있어, 이러며 주먹을 불끈 쥐어 보이는 당찬 주인공이 나오는 소설보다는 힘들어 하는 주변 인물들을 그냥 바라만 봐주는, 우울함을 뿌리쳐내기보다는 그냥 가슴으로 받아들이는 그런 주인공이 나오는 소설에 더 끌린다.

이 소설에 나오는 여주인공도 그런 편인데, 굳이 묻지 않고, 굳이 쾌활한 척 하지 않고, 굳이 밝은 척 하지 않아 마음에 든다.

|