'내 인생의 미스터리' 라는 글귀를 보자마자 내 머리에 떠오른 것은 딱 두 글자였다. 생각을 하고 말 것도 없었다. 이건 정말 내 서른 두 해 동안 결코 풀리지 않는, 또 풀 수도 없는 미스터리이니까. 내 머릿속 어디 한 구석에 또아리를 틀고 앉았다가 아주 가끔씩 불쑥 튀어나와 한 번쯤 고민하게 만드는 미스터리, 그건 바로,

‘타조’ 였다. 낙타 ‘타’자에 새‘조’자를 쓴다는 그 보기도 쉽지 않은 ‘타조’말이다.

타조: 타조과의 새. 키는 2~2.5미터이며, 수컷은 검은색, 암컷은 갈색이다. 머리가 작고 다리와 목이 길며 날개가 작아서 날지는 못한다. 새 가운데서 가장 크며, 다리가 튼튼하여 빨리 달리는데 최고 속도는 시속 90km 정도이다. 아시아, 아라비아, 아프리카 등지의 사막에 산다.

▲타조 사진 ⓒ 한국브리태니커

그 때 내 나이가 정확히 몇 살이었는지는 기억나지 않는다. 다만 주위에 동화책이라곤 찾아 볼래야 찾아볼 수 없던 그 시절, 유치원이란 곳은 먼 딴 나라 이야기였던 내 어린 시절, 내가 수십 가지 동물이 그려진 동물책을 봤을 리도 없고, 동물원이라는 곳이 뭐하는 곳인지(물론 지금도 동물원에 타조가 있는지는 모르겠다) 알지도 못할 뿐더러, 동물을 가둬놓고 구경하는 곳이 지구상에 존재한다는 자체도 몰랐던 그 시절, 내가 ‘타조’라는 단어를 떠올린 것을 보면 내가 그렇게 아주 어리지는 않았던 것 같다. 적어도 6살이나 7살, 어쩌면 8살, 그 이상이었을 지도 모른다.

정확히 내가 몇 살이었는지, 정확히 몇 년도인지 알 수 없는 그런 때의 하루였다. 날씨는 화창했다. 나는 그 때 할머니 할아버지 집에서 살고 있었는데, 부뚜막에 커다란 가마솥이 걸려있고 저녁에는 군불을 때며 마루 밑에는 땔감을 쌓아놓던 그런 집이었다.

나는 그 때 변소에 가고 있었다. 그 때는 분명 화장실이 아니고 변소였다. 옛말에 처갓집과 변소는 멀어야 한다고 했다든가, 그 때 변소는 내게 어찌나 멀었던지. 오죽하면 밤에는 요강이 필수였으니. 물론 어른이 된 지금 그 집에 다시 가 본다면 그 거리가 그다지 멀지 않을 지도 모른다. 허나 지금 그 집은 사라졌고 그 위엔 소방도로가 생겼으니 그 거리감을 다시 확인해 볼 방법은 없다.

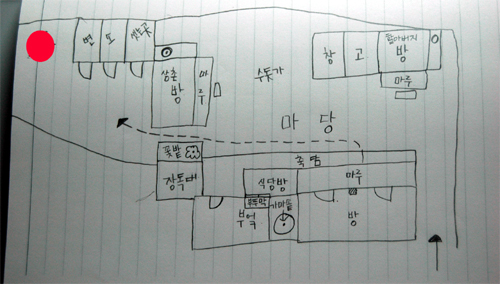

▲할머니집 - 내가 타조를 본 곳 ⓒ 이지아

나는 그날 그 먼 변소를 꽤나 부리나케 달렸던 것 같은데, 급했나 보았다. 마루에 앉아 신발을 대충 신고 축담을 내려와 마당을 달렸다. 꽃밭을 왼쪽으로 끼고 삼촌이 쓰던 방을 오른쪽으로 끼고 뛰었다. 그 담벽만 지나면 변소는 바로 눈 앞이었다.

그러나 나는 담을 돌자 마자 변소고 뭐고, 깜짝 놀라 멈춰서고 말았다. 내 눈 앞에 ‘타조’가 있었던 것이다 (빨갛게 칠한 부분). ‘타조’가 있던 그 곳은 어떤 때는 개를 묶어놓고 기르기도 하고, 가끔은 토끼장을 두기도 했었던 곳이었다.

그런데 그 날은 거기에 타조가 있었다. 키는 나보다 한참이나 크고 기다란 목에 기다란 두 다리, 그리고 풍성한 등, 그건 분명히 ‘타조’였다. 나는 그 날 그 동물이 ‘타조’라는 사실을 분명히 알았다. 타조는 거기 기둥에 묶여 있었고 날 봤는지 못봤는지 그냥 서 있었다. ‘아, 이제 집에서 타조를 기르나봐’하고 나는 생각했다.

어렸을 적 기르던 개가 있었다. 항상 묶여 있었지만 나는 그 개를 무서워했다. 어렸을 적 기르던 토끼가 있었다. 그리고 어느날 그 토끼가 토끼탕이 되어서 밥상 위에 올라왔다. (어쩌면 그 개도 개탕이 되어 밥상에 올라오지 않았을까.) 여하튼 모든 기억이 그렇다. 집에서 기르던 닭이 어떻게 처음 생겼고 뭘 먹었는지 나중에 어떻게 죽었는지, 그래서 닭튀김이 되었는지 삼계탕이 되었는지 우리는 그 전부를 기억하지 못한다. 다만 어떤 특별한 한 순간을 기억할 뿐이다. 기억이란 원래 그런 것이기 때문에 나는 마치 개나, 닭이나, 토끼처럼 한치의 의심도 없이 ‘타조’를 기억했다. 예전에 할머니 집에서는 ‘타조’를 길렀지, 하고. 그러다 어느날 어쩌면 타조고기가 되어 밥상 위에 올라왔을 지도 모를 일이고.

세월은 흘러 할아버지는 돌아가시고 집은 허물어졌고, 나는 어른이 되었다. 그러던 어느 날 나는 아주 무심코, 당연하다는 듯이 엄마에게 물어본 적이 있었다.

“엄마, 예전에 할머니 집에서 타조 길렀지?, 내가 본 게 기억나는데.”

“......”

엄마는 대답이 없으셨고 웬 벌건 대낮에 세 끼 밥 잘 챙겨먹고는 귀신 씨나락 까먹는 소리하냐는 표정이셨다. 그럼, 내가 본 게 타조가 아니였다고?

내가 본 게 타조가 아니었다고?. 내가 20년 동안 가지고 있던 그 기억이 거짓이라고?. 그럼 타조랑 비슷하게 생긴 동물이었던 걸까? 그러나 나는 그 날 분명 ‘타조’를 보았다. 기다란 목에 기다란 두 다리, 허공을 향해 있던 큰 두 눈, 그건 분명 타조였다.

그러나 안타깝게도 할머니 집에서 같이 자란 언니도 동생도 ‘타조’를 기억하지 못했다. ‘타조’, ‘타조’...... 나는 그 화창한 날 마루에 누워 ‘타조’가 나오는 꿈을 꾸었던 것일까? 그러나 일주일 전에 있었던 일도 기억이 날까 말까한 데 어떻게 20년도 더 된 꿈을 그렇게 생생하게 기억할 수 있지?, 정녕 나는 꿈을 꾼 것일까.

한국에서도 타조농장이 있고 타조고기도 먹고 하는 걸 보면 그 때 할머니 집에서 타조를 보았던 게 전혀 터무니없다고는 생각되지 않는데......

그 날 나는 정말 타조를 보았을까요?

덧붙이는 글 | '내 인생의 미스터리' 응모글입니다.