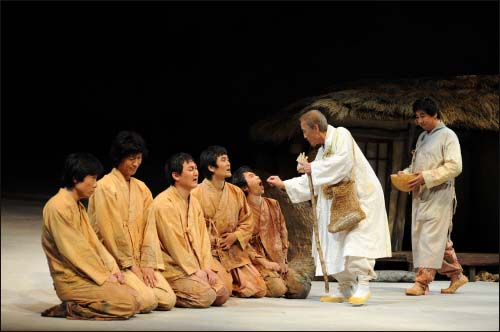

▲<봄날>의 장남 이대연 ⓒ 투비컴퍼니

아버지가 돌아가셨다. 연극 <봄날>의 초연이 있던 22일 오전, 선배 기자에게 비보를 전해 들었다. <봄날>의 주연 배우 이대연의 아버지가 돌아가셨다는 소식이었다.

지레 걱정이 앞섰다. '주연 배우가 무대에 나서기는 할까', '공연에 차질이 빚어지는 건 아닐까', '이러다 펑크라도 나는 거 아냐'. 하지만 그는 프로라고 했다. 지난 2001년 교통사고를 당한 아내의 죽음을 목도하고도 무대를 지켰다고 했다.

사실 걱정을 한 이유는 <봄날>의 내용 때문이었다. 아버지와 자식들의 관계를 그린 이 작품을 보며 부친상이 어떻게든 이대연의 연기에 영향을 미칠 것이라는 지레 짐작을 하고 있었다. 사람은 그렇게 간사하다.

그리고 막이 올랐다. 아버지를 험담하는 육형제에 뒤이어 후덕한 장남을 연기한 이대연이 등장했다. 성량 좋고 털털한 목소리가 극장 안에 울려 퍼졌다. 좋은 배우는 역시 격이 달랐다. 걱정은 역시나 기우였다. 헌데 <봄날>의 내용이 심상치 않았다. 범상치 않은 아버지의 존재가 시종일관 머리를 아프게 했다. 아버지, 당신은 누구십니까?

25년이 지난 지금도 유효한 아버지와 아들들 이야기

▲연극 <봄날>의 포스터 ⓒ 투비컴퍼니

30년이란 세월동안 계속돼 온 서울연극제는 올해 '30주년을 빛낸 연극 9편'을 선정했는데 그 중 하나가 1984년 초연된 이강백의 희곡 <봄날>이다. 특히, 절대 권력을 휘두르는 아버지 역할에 그 당시 출연한 대배우 오현경(73) 선생이 다시 무대에 올라 연극계 안팎으로 화제를 모은 바 있다.

내용은 단순하다. 산골 마을에 사는 늙은 홀아비는 독재자다. 안방 구들장에 돈이 든 항아리를 몇 개나 파묻어 놓고 아들들을 부려먹는다. 청계산 스님들에게 시주를 하고, 닭을 잡아먹은 어머니들은 모두 쫓겨나거나 목을 매달았다. "여자들은 쓸모없는 존재"라는 아버지는 그러나 "봄날은 짧은 것"이라며 아들들을 들판으로 내몬다.

자식들은 힘이 없다. 7명이나 되는 아들들 중 첫째는 어머니 역할을 대신하며 동생들을 다독인다. 막내는 봄이면 찾아오는 손님인 천식 때문에 병약하다. 그리고 나머지 다섯 형제는 주린 배를 잡고 불평하거나 아버지를 험담하고, 부러 들판에 나가 소처럼 일을 할 뿐이다.

그러던 차에 이 집에 동녀(童女)가 찾아 든다. 산불에 몸을 피하던 스님들이 절간에서 키우던 동녀를 첫째에게 맡기고 떠나 버린 것. 갈마재 무당은 아비에게 회춘을 하려면 동녀를 품고 자라고 충고하고, 탐욕에 눈이 먼 아비는 동녀와 동침한다.

첫 눈에 동녀에게 반한 막내의 절규가 이어지고, 아들들은 동녀의 기운에 힘입어 아버지에 대한 반란을 도모한다. 권력자 아버지와 아들들은 끝내 화해할 수 있을까?

절대 권력가 탐욕의 이름, 아버지

▲<봄날>의 한 가족 ⓒ 투비컴퍼니

<봄날>의 아버지는 절대 권력의 상징이다. 어머니의 부재를 아랑곳 않는 그는 굶주린 자식들을 채근하기에 바쁘다. 고작 쑥떡과 쑥국으로 주린 배를 채우는 자식들에게 읍내에 다녀와 회충약을 먹이는 게 전부인 작자다.

그런 아버지가 동녀를 품을 때, 권력은 탐욕과 결합한다. 권력자에게도 봄날은 동일하게 짧은 법. 이미 늙어버린 육신은 누구보다, 아들들보다 그걸 잘 알고 있다. 노배우 오현경이 동녀를 탐하며 게걸스러운 표정과 발성을 낼 때, 아무리 희극성이 강조됐다고 한들 관객들의 절대 권력에 대한 혐오는 줄지 않는다.

그러니까 아버지와 아들들의 애틋한 가족애를 예상했다면 배반당하기 십상이다. 1980년대 초연된 이 작품은 '아버지=권력=군사정권'이란 공식이 자연스럽게 성립될 수밖에 없는 작품이다.

하지만 희극성이 한껏 강조된 <봄날>은 그렇게 쉬운 길을 택하지 않는다. 깡마른 오현경이 지팡이로 자식들을 때리고, 동녀에게 흑심을 품을 때 혐오감 대신 측은함이 동반된다. 무당을 만나고 돌아오는 길, 장남의 등에 업혀 늙어버린 육신에 대해 토로할 땐 귀여울 정도다.

해학의 기운을 품은 <봄날>은 이렇게 권력자마저도 자연과 순환의 섭리에 무력할 수밖에 없는 하나의 미약한 인간으로 그려놓는다. 그렇지 않고선 한국 현대사에 비추어 볼 때 이 노회한 권력자까지도 보듬어 않는 이 연극을 이해할 방도가 없다. 그 중심에 바로 '봄날'이 자리하고 있다.

'봄날'은 거스를 수 없는 숙명

▲<봄날>에서 아버지 오현경을 엎은 장남 이대연 ⓒ 투비컴퍼니

10장 중간 중간 다섯 아들은 돌아가며 시를 읊고, 노래를 부르고, 신문을 읽는 등의 퍼포먼스를 벌인다. 극 중에 끼어드는 이 형식은 관객에게 심리적 거리를 만들어 낸다. 1장에선 그들이 돌아가며 봄의 노래를 읊어 댄다.

"복사꽃 피고, 복사꽃 지고 뱀이 눈뜨고"로 시작하는 서정주의 '봄'을 필두로, 김춘수의 '봄'과 이상의 '꽃나무', 김소월의 '봄날' 등의 명시는 갖가지 봄의 정서를 대변한다. 하지만 <봄날>에서의 봄은 노곤하고 나른하고 무력한 나날들이다. 절대 권력의 아비 밑에서 신음해야 하는 아들들에게는 봄날이 달갑지만은 않다.

그런 봄날의 가치를 알고 있는 이는 그래서 동녀를 알아 본 아비뿐이다. 신화적인 설정을 도입한 <봄날>은 후반부 동녀를 우주에까지 다다르는 성스러운 나무로 표현한다. 어미가 부재한 이 공간에서 동녀는 여성성을 대변한다. 아무리 어머니의 자리를 대신한 장남이 존재한다지만 그건 반쪽짜리 합일일 수밖에 없다.

동녀로 인해 기운을 북돋은 자식들은 반란을 도모한다. 결국 그 아비의 자식들일 뿐인 그들은 회춘할 수 있다는 걸 미끼로 아버지 눈에 송진가루를 바르는 데 성공한다. 그렇지만 돈을 가지고 달아난 그들에게 기다리고 있는 건 고향집에 대한 회한뿐이다.

그렇게 또 한 번 봄날은 지나가 버린다. 집을 지키는 건 막내와 결혼한 동녀와 죽을 날을 앞둔 아버지뿐이다. 이제 아버지는 그렇게 핍박했던 아들들을 그리워하는 모순적인 존재이자, 힘없이 주저앉아 버린 쇠잔한 존재인 셈이다. 그렇게 '봄날'은 동녀가 품은 대자연 앞에 탐욕스럽지만 나약하기 짝이 없는 인간의 거스를 수 없는 숙명을 은유하고 있다.

25년 묶은 신선한 연극 <봄날>

▲<봄날>의 무대 ⓒ 투비컴퍼니

2009년에 다시 보는 <봄날>은 꽤나 다층적이다. 1980년대에 바라보는 아버지=권력과 지금의 시각은 다를 수밖에 없을 터. 그건 은유와 상징을 도입할 수밖에 없었을 시대상과도 결부되어 있지만, 한편으로 좀 더 너른 시각을 확보하게 해주는 장점으로 기능하게 해 준다.

꼬장꼬장한 아버지나 몽매한 다섯 아들들이 결국 동류항의 인간이란 것을 <봄날>은 시종일관 직시한다. 대신 토속적인 분위기와 해학이 넘치는 대사, 그리고 극중극 형식의 거리두기는 관객들로 하여금 한 발짝 물러서 극을 바라보게 만든다. 시대상을 뛰어넘어 심각하게 어떤 시각을 주입시키지 않는 <봄날>은 그래서 더 신선하다. 남성성으로 가득 찬 이 결핍의 공간을 채워나가는 것은 결국 관객들의 몫일 것이다.

그 중 심금을 울리는 대목은 장남 역의 이대연이 노배우 오현경을 엎고 언덕을 내려가는 장면이다. 넉넉하고 착한 큰 아들은 동녀를 갈구하는 아버지에게 동생들에게 이제는 땅을 나눠주라고 충고한다. 그 장면에서 후덕하게 미소 짓는 이대연의 눈가는 촉촉이 젖어 있었다. 젊음의 일회성과 그것을 깨달은 자의 권력에 대해 반추하게 만드는 <봄날>. 초연이 있던 날 아버지를 떠나보낸 배우 이대연은 과연 어떤 마음이었을까.

초연 이후 25년이 지난 지금에도 <봄날>은 분명 우리에게 유효한 생의 가치를 되새기게 만드는 진중한 연극임이 분명하다. 지금도 늦지 않았다. 이 봄날, 28일까지 공연하는 좋은 연극 한 편을 찾아 대학로로 발길을 향해 보는 건 어떨까.

|