▲미술관 자작나무숲이 미술관은 2004년에 첫 선을 보였다

ⓒ 이종찬

지금 강원도 횡성군 우천면 두곡리 둑실마을에 있는 미술관 자작나무숲에서는 새악시 볼 같은 연분홍 철쭉이 흐드러지게 피어나고 있다. 그곳에 가면 몸뚱이가 하얀 자작나무 새순이 내뿜는 연초록빛과 '저요! 저요!' 하면서 화르르 피어나는 철쭉이 내뿜는 연분홍빛이 서로 어울려 한 폭 풍경화로 걸려 있다.

그 아름다운 풍경화 속에 핏빛 철쭉과 연분홍빛 박태기나무 꽃, 하얀 팥배나무 꽃, 노오란 민들레, 자주빛 제비꽃 등도 앞 다투어 피어나고 있다. 상큼하면서도 달착지근한 봄바람이 몸과 마음을 부드럽게 어루만져주는 그 풍경 속에 잠기면 사람이든 집에서 기르는 동물과 식물이든 모두 자연 그대로가 된다.

세상에. 이렇게 아름다운 곳이 서울에서 2시간 남짓 걸리는 거리에 있다니. 세상에. 봄이 대체 무엇이기에 그토록 메마르고 추웠던 세상을 이렇게 향기롭고 포근한 세상으로 탈바꿈시킬까. 봄이 대체 무엇이기에 오랜 불황으로 입에 단내가 풀풀 나도록 허덕이는 사람들 지친 몸과 마음을 순식간에 이렇게 촉촉하고 부드럽게 바꿀 수 있을까.

멀찌감치 서서 그저 바라만 보아도 한포기 풀이 몸이 되고, 한송이 꽃이 마음이 되는 곳. 가까이 다가서면 어느새 몸과 마음이 연분홍 철쭉이 되었다가 핏빛 철쭉이 되었다가 박태기나무 꽃이 되었다가 팥배나무 꽃으로 피어나는 곳. 문득 뒤돌아보면 어느새 몸과 마음이 노오란 민들레와 자줏빛 제비꽃으로 피어나는 곳. 이곳이 바로 지상낙원이 아닌가.

▲미술관 자작나무숲미술관 자작나무숲에서는 새악시 볼 같은 연분홍 철쭉이 흐드러지게 피어나고 있다

ⓒ 이종찬

▲미술관 자작나무숲하얀 자작나무 새순이 내뿜는 연초록빛과 '저요! 저요!' 하면서 화르르 피어나는 철쭉이 내뿜는 연분홍빛이 서로 어울려 한 폭 풍경화로 걸려 있다

ⓒ 이종찬

목덜미 부드럽게 쓰다듬어주는 달착지근한 봄바람 간밤, 오랜 벗들과 돈가뭄 타령을 하며 술을 많이 마신 탓에 늦잠을 자다가 '봄빛 좋은 봄날 휴일을 이렇게 잠으로 보낼 수 없다'는 생각이 들어 부스스 일어난 시각은 오전 11시. 문득 "4월 끝자락에서 오월 중순까지가 미술관 자작나무숲이 가장 아름다운 때"라는 박도 선생의 말이 떠올라 얼른 '아점'을 챙겨먹고 집을 나섰다.

4월 26일(일) 오후 1시 5분. 동서울터미널에서 안흥으로 가는 버스를 탔다. 올해 들어 안흥을 참 자주 간다. 첫 번째는 안흥 찐빵 취재를 위해, 두 번째는 횡성 쇠고기 취재를 위해, 세 번째는 손두부집 취재를 위해, 네 번째는 자작나무 수액과 횡성 막국수 취재를 위해 안흥을 찾았다. 이번이 다섯 번째 안흥 나들이다.

이번 안흥 나들이는 취재여행이라기보다 힘겨운 세상살이에 지친 나그네 몸과 마음을 대자연이 내뿜는 초록빛 숲과 갖가지 고운 빛을 내뿜고 있는 꽃들에게 포옥 안기게 하기 위한 여행이다. 나그네를 태운 고속버스가 고속도로에 올라서자 고속도로 주변도 온통 연초록빛 숲과 연분홍, 노랑, 자주빛을 띤 꽃세상이다.

세상이 이렇게 곱고 아름답게 변한 줄도 모르고 회색빛 도심에 갇혀 신세타령이나 하면서 밤새 술이나 마시고 있었던 나그네. 그 모습이 참 부끄럽고 한심스럽게 여겨진다. 서울에서 조금만 벗어나면 이렇게 향긋하면서도 달착지근한 봄바람이 목덜미를 부드럽게 쓰다듬어 주고, 대자연이 순식간에 지친 몸과 마음을 다독여주는데 말이다.

▲미술관 자작나무숲원 작가를 따라 연분홍 철쭉이 빼곡하게 피어난 자작나무숲으로 들어서자 마치 무릉도원에 들어선 듯하다

ⓒ 이종찬

▲미술관 자작나무숲핏빛을 지닌 철쭉

ⓒ 이종찬

자작나무숲과 철쭉의 긴 포옹 "미술관 자작나무숲에 오시는 분들이 미술관이라는 기본 개념을 가지고 오시면 크게 실망합니다. 왜냐하면 이곳은 자연 그 자체가 미술관이기 때문입니다. 이곳으로 들어오는 길을 포장을 하지 않은 것도 자연을 해치는 시멘트가 싫었기 때문입니다. 저는 시골이 시골다워야 하는 데 도시를 닮아가니까 경쟁력이 떨어진다고 생각합니다."오후 3시. 안흥 읍내에 내려 다시 버스를 갈아타고 미술관 자작나무숲으로 간다. 논갈이가 잘 된 논길을 따라 둑실마을로 들어서자 저만치 미술관 자작나무숲이 연분홍 철쭉과 연초록 자작나무 숲에 포옥 안겨 있다. 하얀 몸뚱이를 가진 자작나무에 연초록빛 새순이 삐쭉뾰쪽 매달려 있는 모습이 참 곱다.

들머리에 들어서자 관장인 원종호(57) 사진작가가 마중을 나온다. 연초록빛에 포옥 파묻힌 미술관 잔디밭 곳곳에도 연분홍빛 박태기나무 꽃, 하얗게 매달린 팥배나무꽃, 노오란 민들레, 자줏빛 제비꽃 등이 서로 우쭐대며 예쁜 꽃잎을 내밀고 있다. 가끔 불어오는 향긋하고도 달착지근한 봄바람도 이마를 부드럽게 쓰다듬는다.

원 작가를 따라 연분홍 철쭉이 빼곡하게 피어난 자작나무숲으로 들어서자 마치 무릉도원에 들어선 듯하다. 지난 번 앙상한 모습으로 자작나무 수액을 내뿜던 그 자작나무도 연초록빛 옷을 예쁘게 갈아입었다. 자작나무 하얀 몸뚱이와 연초록빛 새싹이 어우러져 내뿜는 봄빛이 순식간에 나그네 마음을 쏘옥 빼 간다.

자작나무 숲길을 따라 난 오솔길 곳곳에는 연분홍빛과 핏빛을 지닌 철쭉이 떼 지어 피어나고 있다. 아름다운 철쭉꽃 속에 잠기자 갑자기 몸은 자작나무로, 마음은 철쭉꽃으로 피어나는 듯하다. 한동안 자작나무숲과 철쭉의 긴 포옹을 바라본다. 황홀! 그래, 황홀이라는 낱말은 이런 때 쓰라고 있는 말인가 보다.

▲미술관 자작나무숲연분홍 철쭉이 빼곡하게 피어난 자작나무숲

ⓒ 이종찬

▲미술관 자작나무숲연휴 때 외국에 나가는 것보다 이곳에 와서 자연과 더불어 며칠 묵는 것이 건강에도 훨씬 좋습니다

ⓒ 이종찬

음표가 흐르며 숲이 되고 꽃이 되는 곳 "연휴 때 외국에 나가는 것보다 이곳에 와서 자연과 더불어 며칠 묵는 것이 건강에도 훨씬 좋습니다. 대부분의 사람들은 자연을 아주 우습게 보는 경향이 있는 것 같아요. 저는 산과 들 그 자체를 하나의 예술작품으로 봐요. 그 때문에 나무나 숲을 일부러 다듬지도 않고, 화학비료는 물론 벌레가 생겨도 농약조차 사용하지 않습니다."자작나무숲과 철쭉꽃밭을 천천히 거닐며 원 작가와 자연과 생명에 대한 이런저런 이야기를 나누다가 음악이 잔잔하게 흘러나오는 펜션 2동(대관 가능)을 둘러본 뒤 미술관으로 간다. 이곳 미술관은 3곳으로 나뉘어져 있다. 제1전시장은 기획관으로 초대전 등을 열 수 있으며 대관을 할 수 있다. 제2전시장은 원 작가 사진작품 상설전이 열리는 공간이며, 제3전시장은 차를 마시며 휴식할 수 있는 스튜디오 갤러리다.

이 미술관은 2004년에 첫 선을 보였다. 그러니까 올해 5주년이다. 원 작가는 "이곳이 고향이고, 조상 땅이어서 지난 18년 동안 이곳에 살면서 자작나무를 심고 미술관을 개관했다"고 말한다. "아침 5시에 일어나 잡초를 뽑으며 숲을 가꾼다."는 원 작가는 어쩌면 이 세상에서 가장 행복한 사내인지 모른다. 스스로 자연 속에 들어 있으니 말이다.

원 작가는 "처음에는 미술을 하다가 카메라를 잡았다."며 "미술보다 사진이 더 쉬운 것 같아 시작했는데, 막상 사진을 찍어보니까 더 어려웠다. 그림은 상상력으로도 그릴 수 있는데, 사진은 반드시 그 현장에 있어야 하기 때문이다. 그동안 주로 치악산, 오대산, 설악산 등 강원도 산을 중심으로 사진을 찍었다"고 말한다.

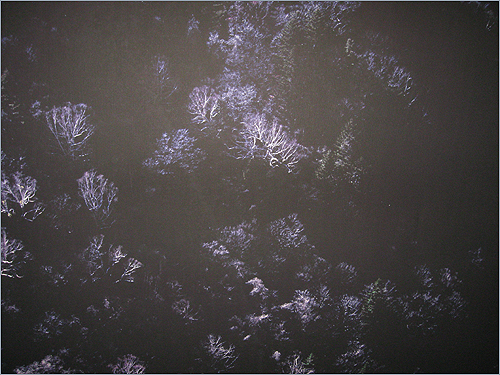

그래서일까. 원 작가의 작품에는 특히 나무가 많다. 그것도 흑백 사진이 대부분이다. 하지만 흑과 백의 조화가 기막히다. 때문에 언뜻 바라보면 사진인지 그림인지 마구 헛갈린다. 원 작가는 "해가 마악 떠오를 때 사진을 찍는다"며 "미술관이 따로 있는 것이 아니라 자연 전체가 예술품 전시장이자 자연미술관"이라고 말했다.

▲미술관 자작나무숲원 작가의 작품에는 특히 나무가 많다

ⓒ 이종찬

▲미술관 자작나무숲그것도 흑백 사진이 대부분이다

ⓒ 이종찬

▲미술관 자작나무숲언뜻 바라보면 사진인지 그림인지 마구 헛갈린다

ⓒ 이종찬

연초록빛 자작나무숲과 연분홍 철쭉꽃밭 위로 음표가 출렁출렁 춤을 추며 흐른다. 음표는 미술관과 미술관 앞마당 곳곳에 피어난 박태기나무 꽃과 민들레, 제비꽃 위로도 나비처럼 날아간다. 음표가 풍경화로 피어나는 곳. 그래, 이번 주말에는 음표가 흐르는 미술관 자작나무숲으로 가자. 그곳에 가면 스스로 음표가 되고 꽃이 되고 자작나무숲이 될 수 있으니까.

덧붙이는 글 | ☞가는 길/ 서울-동서울터미널-횡성-한옥마을-둑실마을-미술관 자작나무숲. 동서울에서 안흥 가는 고속버스(오전 10시50분, 오후 1시5분, 5시45분)를 타도 된다.

<유포터>에도 보냅니다